シーリングライトの選び方

部屋の照明選びは、暮らしの快適さを左右する重要なポイントです。暗すぎる、または明るすぎる部屋では落ち着かなくなってしまいます。ここでは、照明の中心となるシーリングライトの選び方を紹介。色の種類や照度、機能性など、部屋のタイプやシーンに合わせた選び方のポイントを解説します。

2024/9/9 更新

目次

シーリングライトとは?

明るさがまんべんなく広がる

シーリングライトは、天井に取り付けて使用する照明器具です。高い位置から照らすため、部屋全体にまんべんなく明るさが広がるのが特徴です。たいていの場合、住宅の天井に「引掛けシーリング」と呼ばれるコンセントが設置されており、ここにシーリングライトを取り付けます。取り付け作業は工具なしで行うことができますが、配線がない場合は専門業者による工事が必要です。

寿命が長いLEDライトが主流

ひと昔前のシーリングライトは蛍光灯が大半でしたが、現在はLEDライトが主流です。LEDライトは省エネ性能が高く、製品寿命も長いため、たびたび交換する必要がありません。しかし、LEDシーリングライトは本体にLEDライトが埋め込まれているため、LEDライトの寿命とともに本体ごと交換しなければなりません。LEDライトの寿命は約10年といわれているので、LEDシーリングライトの寿命も同程度と考えてよいでしょう。

LEDライトは虫が寄りつきにくい!?

LEDライトの波長には、虫が寄りつきやすい紫外線がほとんど含まれないため、リビングやダイニングなどでの使用に適しています。

注目は、音声対応モデル

スマートフォン(以下、スマホ)による遠隔操作、スマートスピーカーと連携した音声操作のほか、さまざまな自動制御が可能なIoT家電。シーリングライトにもIoT家電化の波は到来しており、特に音声対応した製品が増えています。Bluetoothに対応した製品はもちろん、中には、音声認識AIを照明器具本体に内蔵することで、無線LANやスマートスピーカー不要で音声操作に対応する製品も登場しています。

※IoT家電とは、Internet of Thingsの略で、インターネットとつながることで利便性や快適性が向上した家電のことです。

使う場所に合わせて選ぶ

部屋の広さ(畳数)で選ぶ

適用畳数をチェック

照明器具には、それぞれに適した部屋の広さがあります。これは社団法人日本照明器具工業会が公開する「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」に基づいたもので、「この広さの部屋には、これくらいの明るさの照明がいい」という基準です。各商品には「○畳用」などと表示されています。明るさは、光の量を示すlm(ルーメン)という単位で表示されます。

| 適用畳数 | 標準定格光束 | 定格光束の範囲 | |

|---|---|---|---|

| 4.5畳 | 2,700lm | 2,200〜3,200lm | 4.5畳 |

| 6畳 | 3,200lm | 2,700〜3,700lm | 6畳 |

| 8畳 | 3,800lm | 3,300〜4,300lm | 8畳 |

| 10畳 | 4,400lm | 3,900〜4,900lm | 10畳 |

| 12畳 | 5,000lm | 4,500〜5,500lm | 12畳 |

| 14畳 | 5,600lm | 5,100〜6,100lm | 14畳 |

| 18畳 | 8,500lm | 7,000〜10,000lm | 18畳 |

| 20畳 | 10,000lm | 10,000lm〜 | 20畳 |

※定格光束とは、光の放射方向や器具の特性を考慮し、実際に使用する環境に近い状態で測定した光の量のことです。

※18畳、20畳〜の定格光束は、主要メーカーの基準値を参考にしています。

固有エネルギー消費効率をチェック

固有エネルギー消費効率とは、消費電力1W(ワット)あたりでどれくらいの明るさが得られるかを示す数値のことで、lm/Wで表します。lm/Wが大きいほどエネルギー消費効率がよく、より省エネな照明器具といえます。

>固有エネルギー消費効率で選ぶ

色調で選ぶ

LED照明の色調は、電球色、昼白色、昼光色の3種類にわけられます。目的によって適した色調が異なるため、「どの部屋で使用するのか」を考えてから選びましょう。また、「昼間は子供の遊び場として、夜は大人のリラックス空間として使用する」など、時間帯や状況に応じて色調を変更したい人は「調色機能」を搭載した製品を選ぶとよいでしょう。

リラックスしたい場所に適した「電球色」

適した場所:リビング、食卓、寝室など

暖色系のオレンジ色っぽい光です。リビングや寝室など、リラックスしたい場所に適しています。また、料理がおいしそうに見える色といわれており、食卓の明かりにも向いています。

色の見え方を表す「演色評価数」に注目!

演色評価数(Ra)とは、物体を光で照らしたときの色の見え方が、自然光に当たったときの色にどれくらい近いかを示している数値です。Ra100に近いほど自然な色を再現できているということです。住宅やオフィスで違和感なく過ごすためには、Ra80以上の製品が推奨されています。通常は、このRaが演色性を表す数値として製品に記載されているので、購入時にチェックしてみましょう。

デザインで選ぶ

シーリングライトは、部屋の雰囲気に合ったデザインを選ぶことも重要です。和風タイプ、洋風タイプのほか、圧迫感を軽減するといわれる薄型タイプなど、さまざまなデザインの中から好みに合ったデザインを選びましょう。

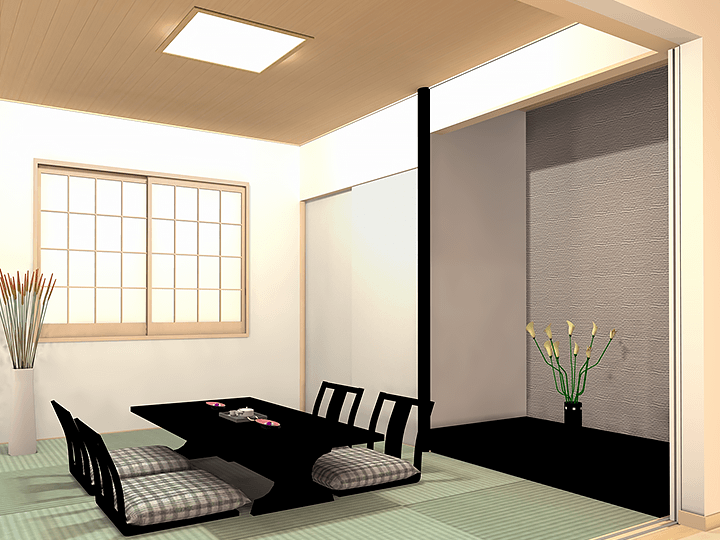

和風タイプ

和風タイプには、素材に和紙や木材を使用し昔ながらの風合いを演出したスクエア型や、シンプルなデザインで和モダンな雰囲気に合うものなど、和テイストを意識した製品がカテゴライズされています。和室など、落ち着いた雰囲気を大事にしたい場合に最適です。

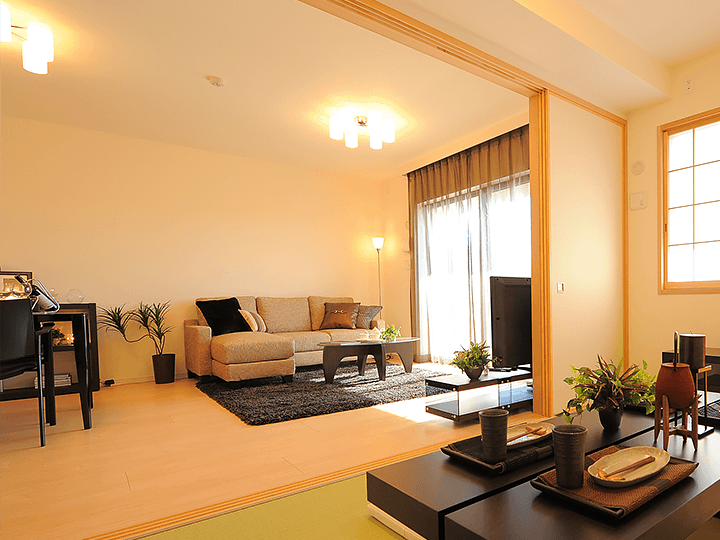

洋風タイプ

洋風タイプは、全面を乳白色のカバーで覆ったシンプルなものから、縁(ふち)に木材を使ってモダンな雰囲気に仕上げたもの、アンティーク調のものなど、デザインの選択肢が豊富に揃っています。和風以外のものを総称して洋風と呼ぶことが多いようです。

薄型タイプ

年齢に合った明るさで選ぶ

照明は、部屋の用途によって適した明かりが変わるのはもちろんですが、使用する人の年齢によっても最適な明るさは異なります。人は年を重ねるにつれて、明るさに対応する反応が鈍くなります。そのため、20代で必要な明るさを基準にした場合に、60代で同じ明るさを感じるためには約3.2倍の明るさが必要だといわれています。個人差はありますが、高齢者の場合、実際の広さより1ランク上の畳数に対応した照明器具を選ぶことが推奨されています。

機能やスペックについてもっと詳しく

色や明るさを調整する機能

調色機能

「読書や勉強をするときは昼光色」「夜のリラックスタイムは電球色」というように、シーンや好みに応じて光の色を変えられる機能です。時間帯や状況などに応じて色調を変更したい人は、この機能を備えた製品を選びましょう。

調光機能

明るさをコントロール(調光)できる機能です。「明るく・暗く」「100%・70%・50%」など、段階的に変更できるタイプと、無段階で任意の明るさに設定できるタイプがあります。

自動調光・調色機能

部屋の明るさをセンサーで感知し、明るさや色を自動的にコントロールする機能です。「朝は寒色系の明るい光で、夕方はくつろぎを促す暖色系の光」といったように色合いを変えるなど、時間帯やシーンによって照らし分けが可能になっています。

あると便利な機能

リモコン

リモコンは、ほとんどのシーリングライトに標準装備されています。電源のオン・オフはもちろん、調光や調色、タイマーの設定など、さまざまな操作を行うことができます。

タイマー

起床時に徐々に光が明るくなる「お目覚めタイマー」や、就寝時に自動で消灯する「おやすみタイマー」など、指定した時間にライトを点灯させたり、消灯させたりする機能です。

Bluetooth対応

スマホと接続して専用アプリをダウンロードすることで、スマホをリモコンとして使用できます。そのほか、Bluetooth対応製品の中には、スピーカー内蔵で音楽を楽しめる製品もあります。

スマートスピーカー対応

スマートスピーカーとは、対話型の音声操作ができるAIアシスタント機能を持つスピーカーのことです。Amazon AlexaやGoogle アシスタントなどが該当します。シーリングライトの中には、スマートスピーカーに対応することで、音声で電気を消したり点けたりといった指示を出すことができる製品があります。

留守番タイマー

設定時刻になると自動的に照明のスイッチがオン・オフする機能。帰宅が夜遅くなるときや長期不在のときでも、誰かいるように装うことができます。

虫ブロック・虫ガード

カバーと本体の隙間を可能な限り作らない設計や、カバーと本体の間に設置したパッキンに防虫剤をしみこませる設計などにより、虫をシーリングライトの中に入れない機能を備えた製品があります。この防虫機能があることでカバー内に虫が入らなくなり、シーリングライトの中を掃除する頻度が減ります。

空気清浄機能

数は少ないですが、シーリングライトと一体になった空気清浄機も登場しています。大きな空気清浄機を床に置かずに済むので、省スペース化に向いています。

プロジェクター付き

プロジェクター付きのシーリングライトです。プロジェクター、照明、スピーカーの3in1という新しいコンセプトで発売された「popIn Aladdin」シリーズが該当します。

人感センサー

人がいることを感知し、自動で照明を点けたり消したりするセンサーです。

照度センサー

周囲の明暗を感知するセンサーです。部屋の状況を専用アプリで24時間トレンドデータとして確認できるモデルもあります。

シーリングライトの主なメーカー

パナソニック(Panasonic)

LEDシーリングライトのラインアップが豊富

独自の導光パネルを採用し、調光・調色はもちろんパネル光とセンサー光で明かりの切り替えが可能なLEDシーリングライトをラインアップ。虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーが備わった製品も人気です。スピーカーを内蔵したタイプもあり、照明器具の枠を超えた新しい楽しみ方を提案しています。

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

音声操作対応など、多彩な機能を搭載

無線LANやスマートスピーカー不要で音声操作が可能なモデルをはじめ、調光・調色機能、おやすみタイマー、留守番機能など、多彩な機能を搭載した製品を多数展開しています。丸型タイプからスクエアタイプまでデザインも豊富です。

日立(HITACHI)

部屋に合わせたさまざまなタイプを展開

使用する部屋やシーンに合わせて最適な明かりが選べるよう「ラク見え」「ひろびろ光」「リラックスのあかり」「まなびのあかり」など、さまざまなタイプが用意されています。節電モードが搭載された製品も人気です。

ホタルクス(HotaluX)

関連記事

よくある質問と回答集

できません。器具全体を交換する必要があります。

LEDの寿命は40,000時間以上といわれ、毎日10時間点灯したとしても10年以上は使える計算です。10年経過すれば、LED以外の部品の劣化も避けられないため、多くのメーカーでは10年程度をめどに器具全体の買い換えを推奨しています。また、LEDが本体に固定されているタイプのものが多いという事情もあります。

決して暗いわけではありません。

LEDを使った照明器具が暗いといわれる主な理由に、古いタイプのLED電球では光が下方向に集中していたことが考えられます。従来の白熱電球や蛍光灯の場合は、天井や真横にも光は広がりますが、LED電球は光が広がらず、照らせる範囲が狭かったので暗く見えてしまいます。最近は光が広がるLED電球も登場しているほか、シーリングライトの場合は、光が部屋全体に広がるように考えて作られているので、広さに適した機種を選ぶことが重要になります。ただし、カタログに○畳用と書かれてあっても、機種によって明るさに幅があります。明るさを重視するのであれば、畳数が1段階広めのものや、より明るいもの(lm値が大きいもの)を選ぶようにしましょう。

天井に引掛けシーリングや埋め込みローゼットなどの配線器具があれば、電気工事をしなくても取り付けることができます。

一般的なシーリングライトの重量は2〜5kg程度あり、大きな部屋用のものほど重量も増えます。自分で取り付けることを前提にしているのであれば、デザイン性や機能よりも、同じ明るさで小型・軽量のものを選ぶということも大事です。

用語集

色温度

光には、明るくさわやかな印象がある青みがかったものや、落ち着いた印象でプライベート感を演出する白熱電球のような赤みがかった光があります。こうした光は、昼白色や白色、電球色と呼ばれることが一般的ですが、色温度という数値で表されることもあります。一般的に、約3,000K(単位は熱力学的温度の単位でもあるケルビン)以下の光源はやや赤みがかった電球色、約5,000K以上の光源はやや青みがかった昼白色、約6,500K以上の光源は昼光色となります。

高演色LED

物の色がより忠実に見えるように配慮したLEDを高演色LEDと称します。太陽光に近い自然な光で、物が持つ本来の色を忠実に再現します。中には平均演色評価数が、Ra98という高い数値(最高がRa100)を示すものもあります。

全光束

光源から360度すべての方向に放出する光の総量のことで、lm(ルーメン)という単位で表します。4.5畳では2,700lm、8畳では3,800lm以上が目安となります。

定格光束

定格光束は、全光束とは異なり、光の放射方向や器具の特性を考慮し、実際に使用する環境に近い状態で測定した光の量です。そのため、全光束よりも数値は低くなります。

配光

同じ光の量を発する光源でも実際に得られる光は大きく異なり、明るさの印象も違ってきます。光源や照明器具の各方向に対する光の強さ(光度)を示したものを「配光」といいます。光が広がる「拡散配光」は、全体的に明るくなり均一な光を得られます。それに対して、狭い範囲に光を集中する「狭角配光」は、メリハリのある光となり、中心部分が明るくなります。

![Nebula Nova D2160521 [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/ll/K0001435593.jpg)

LED電球・LED蛍光灯

LED電球・LED蛍光灯 スタンドライト・デスクライト

スタンドライト・デスクライト ガスコンロ

ガスコンロ 浄水器・整水器

浄水器・整水器