手ごろな価格でワンランク上のスペックや機能を実現 シェア世界第3位(※1)のXiaomiが手がける 高コスパ・スマートフォン「Redmi」シリーズの魅力とは?

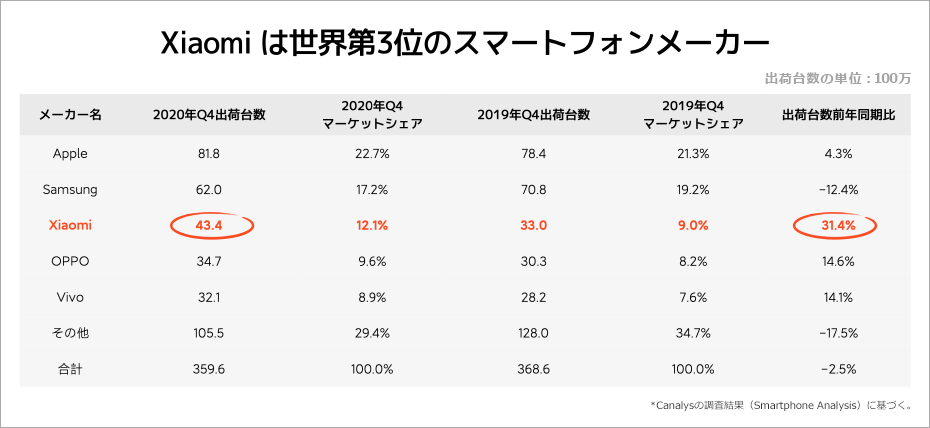

2010年の設立以来、破竹の勢いで成長を続け、わずか10年余りでスマートフォンの出荷台数が世界第3位※1となった、中国の家電メーカー、Xiaomi。そんなXiaomiが展開するスマートフォンの中でも注目したいのが、手ごろな価格でワンランク上のスペックや機能が手に入る高コストパフォーマンスモデル「Redmi(レッドミー)」シリーズだ。本特集では、急成長を続けるXiaomiとはどんなメーカーなのかを探るとともに、その成長の大きな原動力となっている「Redmi」シリーズの魅力に迫っていきたい。

価格.comで高コスパ「Redmi」シリーズの最安価格をチェック

スマートフォンシェア世界第3位※1の

Xiaomiの哲学を体現する「Redmi」シリーズの魅力とは?

Xiaomiについて

Xiaomiは2010年4月に設立され、2018年7月9日に香港証券取引所のメインボードに上場を果たした、IoTプラットフォームで接続されたスマートフォンとスマートハードウェアを中核とするインターネット企業だ。

同社は、イノベーションと品質を等しく重視しており、高品質のユーザーエクスペリエンスと効率的な運営を追及している。また、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で良質な製品を継続的に作っている。

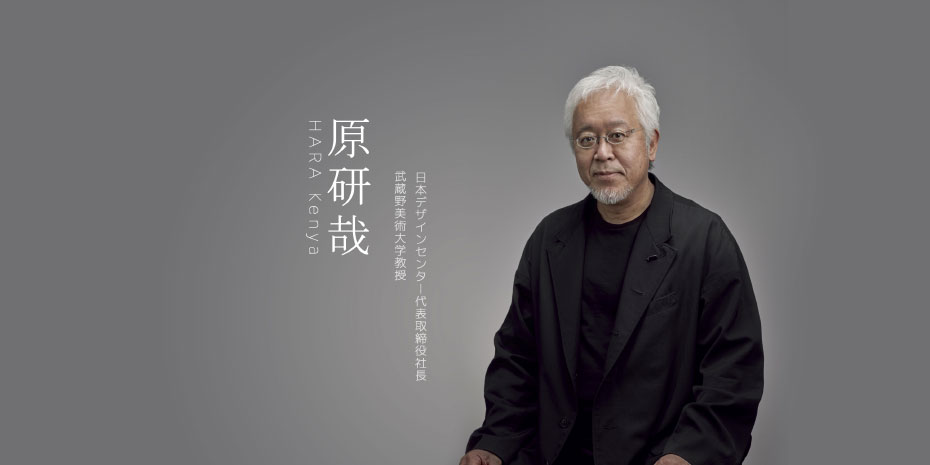

Xiaomi×原研哉

Xiaomiの新しいロゴを発表

Xiaomiは、革新的なテクノロジーによって世界中のすべての人々がより良い生活を享受できるように、素晴らしい製品を誠実な価格で絶え間なく製造することをミッションに掲げている。また、フォーチュン500企業のひとつとなったXiaomiは、今もなお成長し、変化し続けている。今回、次の10年に向けて、新しいXiaomiを見せたいという思いから、ロゴを一新したという

Xiaomiのブランド・アイデンティティのアップグレードは、日本デザインセンターの代表取締役で武蔵野美術大学教授の原研哉氏とのコラボレーションによるもの。原氏は、Xiaomiのブランド・ビジョンに東洋の哲学的な考え方を取り入れ、「テクノロジーと生活の関係」から新しいデザイン・コンセプトを提案したという

設立からは、まさに右肩上がりの急成長を続け、わずか10年余りでスマートフォンの出荷台数が世界第3位※1となったXiaomi。競合のいない手つかずの市場、いわゆるブルーオーシャンでの話ならこの成長スピードも納得できるが、同社が飛び込んだのは、多くのグローバルメーカーがしのぎを削って覇権を争うスマートフォン市場、すなわちレッドオーシャンである。後発の新興メーカーがわずか10年で世界第3位※1にまで上り詰めたのは、快挙と言うよりほかないだろう。

2010年の設立以来、破竹の勢いで成長を続け、わずか10年余りでスマートフォンの出荷台数が世界第3位※1となったXiaomi。多くの人が知っているライバルメーカーを退け、世界で3本の指に入ったその実績はまさに快挙である

Xiaomiはスマートフォン以外にも、家電製品の分野に進出しており、デジタルデバイスを中心とした総合家電メーカーとなってきている。2000種類以上のスマートデバイスを手がける世界的メーカーでもあり、世界で使用されているXiaomiのスマートデバイスは3億2500万台にのぼる。日本でのブランド認知はまだまだ十分とは言いにくいが、今後日本でもさまざまなスマートデバイスを展開することが期待される

Redmiシリーズについて

そんなXiaomiの急成長を支えてきたスマートフォンが、看板機種「Redmi(レッドミー)」シリーズだ。なかでも、上位モデルとなる「Redmi Note」シリーズはそのコストパフォーマンスの高さで、世界での累計販売台数が2億台を超える※2大ヒットを記録している。これは、Xiaomiが「低価格&高スペック」な製品を提供することを掲げ、製品の品質とコストパフォーマンスを追求し続けてきた結果である。

Xiaomiの屋台骨を支えるスマートフォンの看板機種「Redmi」シリーズは、手ごろな価格でワンランク上のスペックや機能が手に入るのが特徴で、なかでも「Redmi Note」シリーズの世界累計販売台数は2億台を超えている※2

実際、2021年4月に発売される最新ミドルレンジモデル「Redmi Note 10 Pro」は、1億800万画素のメインカメラを含むクアッドカメラに加え、6.67インチのAMOLEDディスプレイ(2400×1080)を搭載。充実のスペックを備えながら、端末価格は34,800円※3と、Xiaomiが掲げる「低価格&高スペック」を体現したモデルとなっている。

また、2021年2月にソフトバンクから発売されたミドルレンジモデル「Redmi Note 9T」は端末価格が21,600円※3でありながら、5Gに対応したオクタコアSoC「MediaTek Dimensity 800U」を搭載するうえ、AIトリプルカメラや、「おサイフケータイ」に対応したFeliCaポートを備えるなど、5Gスマートフォンとして人気を集めそうなモデルとなっている。

もうひとつ、SIMフリーモデルとして発売された「Redmi」シリーズのエントリーモデル「Redmi 9T」は、「Redmi」シリーズで初めて6000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、端末価格16,278円※3という低価格を実現。こちらも目が離せない高コスパモデルと言える。

では、次章以降で、Xiaomiが貫く「低価格&高スペック」の哲学を体現する「Redmi Note 10 Pro」「Redmi Note 9T」「Redmi 9T」について、スペックやデザイン、使い勝手などを詳しく見ていくことにしよう。

価格.comで高コスパ「Redmi」シリーズの最安価格をチェック

すべての要素において限界にチャレンジする新モデルが登場Redmi Note 10 Pro

まずは、最新ミドルレンジモデル「Redmi Note 10 Pro」をチェックしていこう。端末価格34,800円※3とミドルレンジの価格ながら、高性能のカメラとディスプレイを兼ねそろえた「Redmi Note 10 Pro」は、Xiaomiの「最新のテクノロジーを世界中の人に届ける」ことと「スマートフォン自体を再定義し、市場に変革を起こす」コミットメントを体現したモデルと言える。

「Redmi Note」シリーズ初の1億800万画素のメインカメラと、リフレッシュレート120Hzに対応したAMOLEDディスプレイを搭載した「Redmi Note 10 Pro」。メインカメラは、9個のフォトダイオードをひとまとめにした「9-in-1ピクセルビニング」と「デュアルネイティブISO」を組み合わせたことにより、細部まで鮮明なうえ、高いダイナミックレンジの写真を撮影できる。また、「RAWマルチフレームアルゴリズム」を使った「ナイトモード2.0」では、光量が足りない暗所でも美しい夜景ショットを撮ることが可能だ

ハイエンドレベルのスペックを備えたミドルレンジモデルRedmi Note 9T

続いて、「Redmi」シリーズの上位シリーズに当たる最新ミドルレンジモデルである5Gスマートフォン「Redmi Note 9T」をチェックしていこう。国内ではソフトバンクが独占販売する本機は、端末代金が21,600円※3と手ごろながら、5G対応のオクタコアSoC「MediaTek Dimensity 800U」を(2.4GHz×2+2GHz×6)搭載。この春からは国内市場でも手に取りやすい価格のミドルレンジモデルでも対応が進みつつある5G通信だが、「Redmi Note 9T」はその急先鋒に立つ1台と言えるだろう。

5G対応のオクタコアSoC「MediaTek Dimensity 800U」に加え、4GBのメモリー、64GBのストレージを搭載しながら、21,600円※3というリーズナブルな価格を実現したミドルレンジモデル「Redmi Note 9T」。5Gに対応した高コスパモデルとして、2021年2月の発売当初から大きな注目を集めている。カラーバリエーションは、ベーシックな「ナイトフォールブラック」と、鮮やかな「デイブレイクパープル」の2色。「デイブレイクパープル」は、紫という派手なカラーを取り入れながらもポップな印象ではなく、気品があり、落ち着いた色合い。両カラーともに、価格からは想像もできないほどの高級感が漂う

5G対応SoC「MediaTek Dimensity 800U」を搭載し、5G通信に対応。処理性能も高く、WebブラウジングからSNSのチェック、動画鑑賞まで、普段使いで動作が重いと感じることはまずないだろう

気になるカメラ機能には、約4800万画素のメインカメラと、約200万画素のマクロカメラ、約200万画素の深度測定用カメラで構成されたAIトリプルカメラを採用。約4800万画素という高解像度写真が撮れるだけでなく、深度測定用カメラとAIを駆使し、背景を自然にボカしたポートレート写真なども撮影できる。なお、フロントカメラの解像度は約1300万画素と高解像度なので、セルフィーも美しく撮影できるのがうれしい。

「Redmi Note 9T」のカメラならではのユニークな機能として、「AIスカイスケイピング」もチェックしておきたい。これは、撮影した写真の天候や季節、時間を後から加工できるというもので、曇り空を晴天にしたり、満天の星空に変えたりすることができる。また、撮影した風景写真を、雲が流れる動画に加工するといったことも可能だ

また、内蔵するバッテリーは5000mAhと大容量で、30分で33%充電可能な充電器が同梱されるほか、「おサイフケータイに」対応したFeliCaポートを搭載。キャッシュレス決済の普及が進む日本市場にフィットした仕様となっている。

シリーズ初の大容量6000mAhバッテリーを搭載したエントリーモデルRedmi 9T

最後に、「Redmi」シリーズの最新エントリーモデルとなる、「Redmi 9T」をチェックしていこう。こちらは端末価格16,278円※3の低価格帯モデルながら、ミドルレンジクラスのオクタコアSoC「Qualcomm Snapdragon 662」(2.0GHz×4+1.8GHz×4)を搭載。「低価格&高スペック」を追求した「Redmi」シリーズらしく、“ワンランク上”の軽快なパフォーマンスが得られる。

“Power UP!“のキャッチコピーを掲げる、「Redmi」シリーズの最新エントリーモデル「Redmi 9T」。端末価格は16,278円※3ながら、ミドルレンジクラスのオクタコアSoC「Qualcomm Snapdragon 662」や、4GBのメモリー、64GBのストレージを搭載し、サクサクと軽快なパフォーマンスを発揮してくれる。なお、ディスプレイは6.53インチのフルHD+(2340×1080)解像度となっている。カラーバリエーションは、「オーシャングリーン」と「カーボングレー」の2色。ポップな「オーシャングリーン」は目に入るたびに気分を明るくしてくれる、“Power UP!”のキャッチコピーにぴったりなカラーリングだ

ミドルレンジクラスのSoC「Qualcomm Snapdragon 662」を採用。高いパフォーマンスと低消費電力を両立しており、動画鑑賞やSNSチェックといった普段使いでストレスを感じる心配は少ないだろう

カメラ機能には、約4800万画素のメインカメラ、約800万画素の超広角カメラ、約200万画素のマクロカメラ、約200万画素の深度測定用カメラで構成されたクアッドカメラを採用。シーンに応じてカメラを使い分けることで、さまざまな撮影表現が可能だ。この価格でクアッドカメラが手に入るのは驚くよりほかないだろう。このほか、「Redmi」シリーズ初の6000mAhバッテリーを搭載しているのも大きなトピックのひとつ。それでいて重さ198gという軽量ボディを実現しているのもうれしいポイントだ。

低価格&高スペック。だから世界中で支持される

Xiaomiの躍進を支えるスマートフォン「Redmi」シリーズ。その魅力はやはり圧倒的なコストパフォーマンスの高さにあるだろう。実際、「Redmi」シリーズの最新モデル「Redmi Note 10 Pro」「Redmi Note 9T」「Redmi 9T」は、そのリーズナブルな価格からは想像もできないほどのスペックや機能性を備えており、実機に触れてみて「なるほど、これは売れるわけだ」と、ストンと腹に落ちた。日本での知名度はまだまだ十分とは言えない「Redmi」シリーズだが、「Redmi Note 10 Pro」「Redmi Note 9T」「Redmi 9T」の登場により、その名はまたたく間に広く認知されることだろう。ぜひ「Redmi」シリーズの端末を手に取り、Xiaomiが掲げる「低価格&高スペック」の哲学を実際に体感してみてほしい。

- ※1 2021年3月25日時点。IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Trackerより。

- ※2 2021年2月3日時点、Xiaomiデータセンターの情報に基づく

- ※3 税込。2021年3月18日時点。価格.com最安価格。