現役高校生も使って納得! 高校生の学習用デバイスには 「Windows 11」パソコンを選ぶべき理由

1人ひとりの個性に応じた教育を実現するため、児童・生徒に1人1台の端末を配備し、学校内に高速なネットワーク環境を整備することを目指す「GIGAスクール構想」。特に高校においては、BYOD(Bring Your Own Device)を求める学校もあり、2022年度から必修化される科目「情報I」に備えるためにも、各家庭で子ども用のパソコンを購入する必要性が高まっている。そこで本特集では、高校生の学習用デバイスに適した「Windows 11」パソコンに注目してみた。

第1章「Windows 11」パソコンがやっぱり将来性抜群!

2020年あたりから、ニュース番組などでよく耳にするようになった「GIGAスクール構想」という言葉。これは、児童・生徒に1人1台の端末を配備し、学校内に高速なネットワーク環境を整備することで、1人ひとりの個性に合わせた質の高い教育を実現していこうとする国の取り組みだ。2019年度からの5か年計画で推進されているが、学校に行きたくても行けない昨今の状況と相まって、小・中学校においては急速にICT(Information and Communication Technology)環境の整備が進んでいる※。 ※ 文部科学省「GIGAスクール構想の最新状況について」、令和2年度以内に97.6%が完了見込み。

高校においては2022年度からプログラム実習を含む科目「情報I」が必修化されるうえ、大学共通テストにおいてはCBT(Computer Based Testing)化の検討がなされるなど、高校にとってもICT環境の整備は喫緊の課題。自治体によって対応は異なるが、学校が推奨端末を指定するBYAD(Bring Your Assigned Device)や、自分の端末を学校に持参してもらうBYOD(Bring Your Own Device)など、2022年度の新高校生に対して各家庭で学習用デバイスを用意する必要性が高まっている。

学校で使用する端末についてはまず学校からの指示に従ってほしいが、家庭での学習用デバイスとして選ぶべきは、最新の「Windows 11」パソコンとなるだろう。

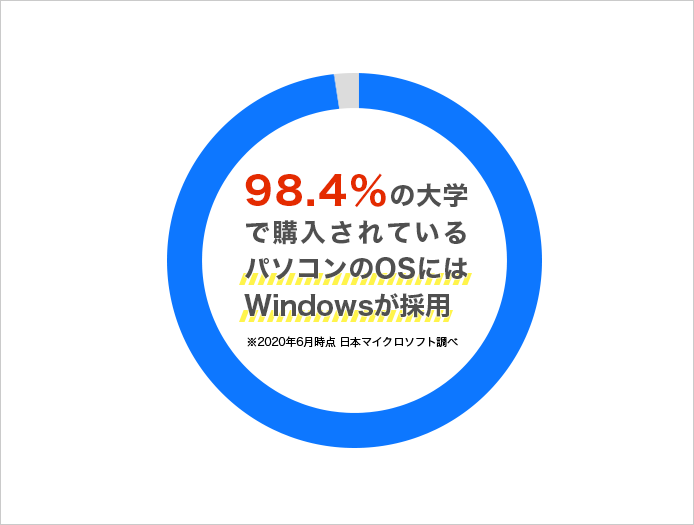

その理由はズバリ、企業や大学で活用されている端末のほとんどが「Windows」パソコンだからだ。企業で使われている端末の多くが「Windows」パソコンであることは高校生の親である読者の方もご存じだと思うが、日本マイクロソフトの調査によると、大学で購入されているパソコンのOSも98.4%が「Windows」であるという。大学に進学してからも、社会に出てからも「Windows」の知識とスキルがあったほうが有利なのは言うまでもない。

また、高校での勉強に活用するにしても、「Microsoft Office」をはじめとした定番アプリが使え、無料のフリーウェアから、プロが活用する本格アプリまで豊富に揃う懐の深さは「Windows」が一番。学習用デバイスとして、あえて「Windows」パソコンを選ばない理由はほとんどないと言えるだろう。

最新OS「Windows 11」なら、使い勝手も向上!

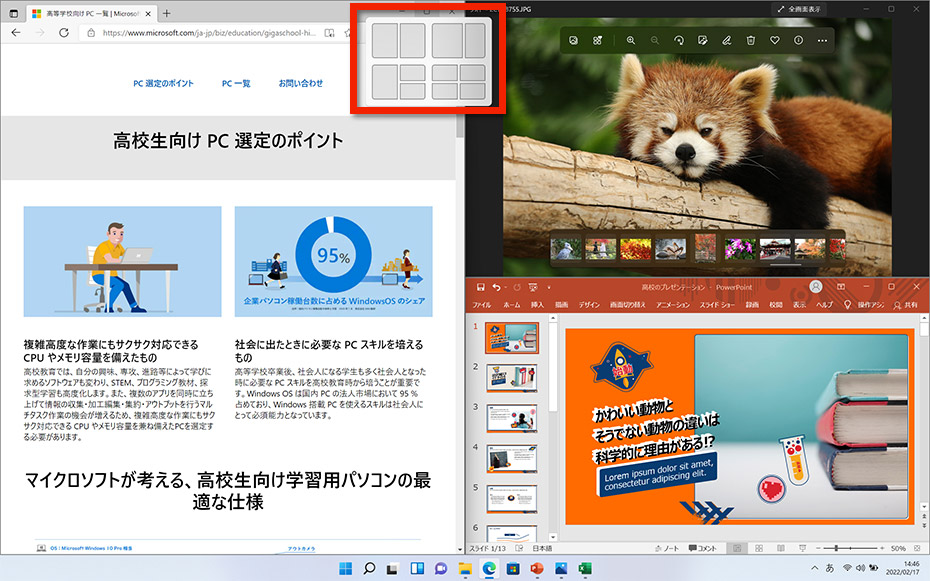

「Windows」は2021年10月に最新版の「Windows 11」へとアップデートされ、使い勝手が向上。複数ウインドウを整理して表示する「スナップ」機能が強化され、複数のアプリを同時に立ち上げながらのマルチウインドウ作業がよりスムーズに行えるし、コミュニケーションアプリ「Microsoft Teams」の家庭版がOSに統合されたことで、リモートコミュニケーションもより簡単に行えるようになった。このほか、音声入力やタッチ操作といった基本機能もしっかりと磨き上げられており、初めてパソコンに触る子どもでもすぐに使いこなせるはずだ。

最新の「Windows 11」ではユーザーインターフェイスが刷新され、より使いやすくなった。複数のウインドウを簡単に整理できる「スナップ」機能へもアクセスしやすくなり、マルチウインドウ作業もよりスムーズに行える

第2章高校生にぴったりの「Windows」パソコン像(一例)とは?

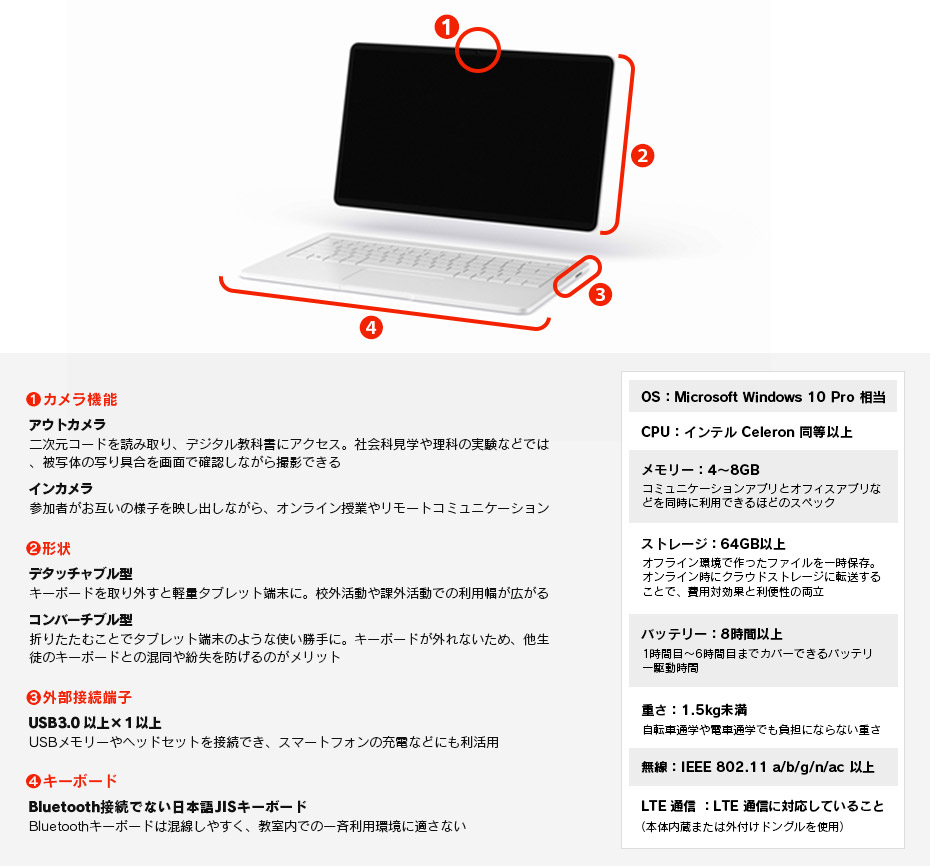

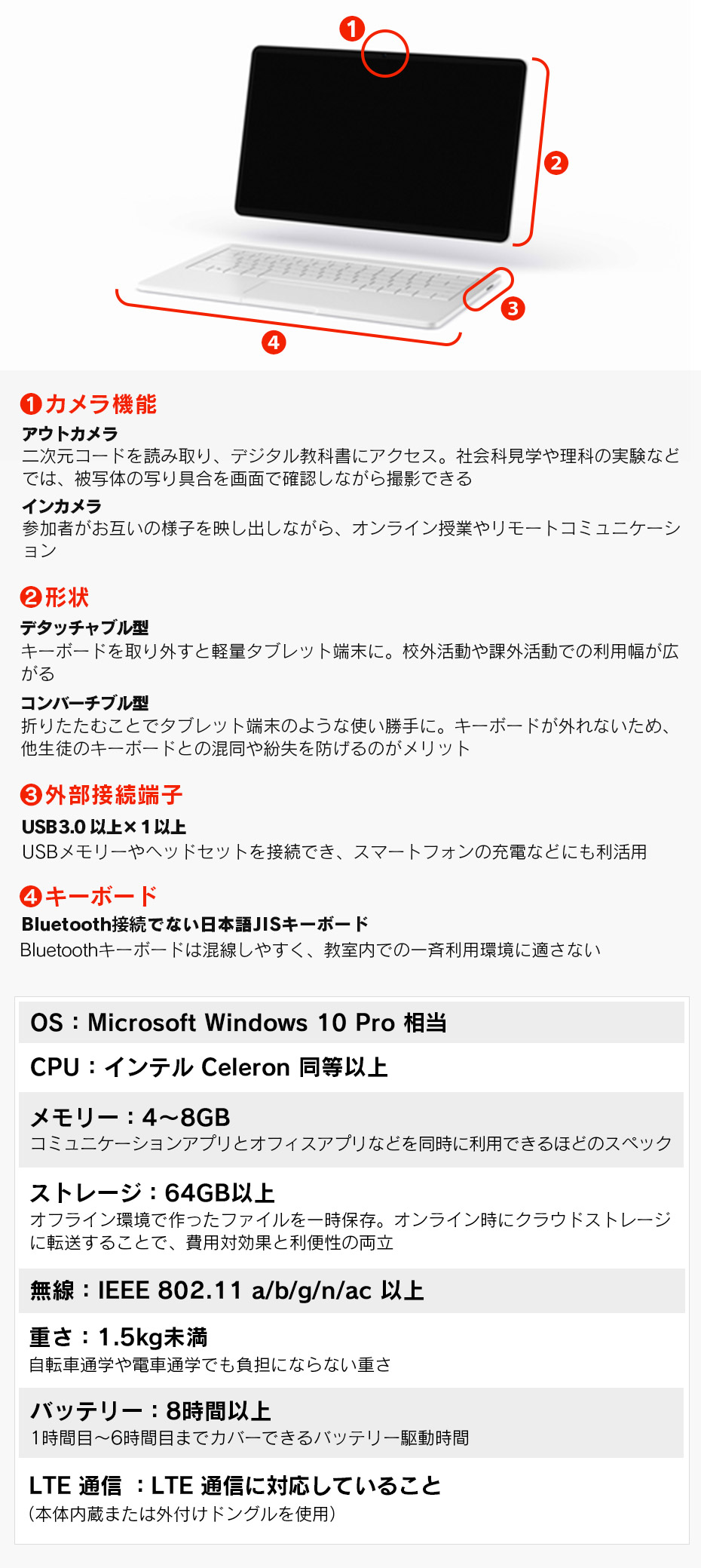

では、高校生向けの学習用デバイスに適したパソコンとはどのようなものか? ここでは文部科学省の「GIGAスクール構想の実現 標準仕様書」をヒントにカタチにしてみた。

基本スペックは、CPUが「Intel Celeron」同等以上、メモリーが4GB以上、ストレージが64GB以上あれば十分だが、よくあるノートPCのクラムシェル型ではなく、キーボードを取り外すことでタブレット端末として使える「デタッチャブル型」や、液晶を360°回転させてタブレット端末として使える「コンバーチブル型」だとよりよいだろう。このほか、カメラ機能においては、オンライン授業などで役立つ「インカメラ」に加え、社会科見学や探求型の学習などにあると便利な「アウトカメラ」があると便利だ。このようなスペックと機能を備えた「Windows」パソコンなら、さまざまな学習シーンに対応できるはずだ。

第3章 「複数のアプリが同時に使えるから、スマホと違って学校の課題もサクサクこなせました」

高校生の学習用デバイスに適した「Windows 11」パソコンを、実際に高校生に試用してもらった。親がひとりで頭を悩ませるよりも、当の本人に実際に使ってもらったほうがそのよさがわかりやすいからだ。

今回体験してもらった高校生は中学生のころからタブレット端末を所有しており、普段から調べものなどに活用してきたというが、「Windows 11」パソコンを使ってみたところ、複数のアプリをマルチウインドウで使える便利さに驚いたという。

「中学時代はインターネットで調べものをしたり、学習アプリで勉強したりするだけでしたが、高校生になってからは、課外活動で収集したデータの整理や分析を行ったり、班のみんなで出し合った意見をプレゼンアプリでまとめて発表したりすることがあるんです。『Windows 11』パソコンなら、私のタブレット端末よりもこうした作業が行いやすいんですね。アプリを行ったり来たりする際に、画面を切り替える必要が減って、スムーズに課題がこなせました」と、にっこり。

また、「私の学校では、『ZOOM』でオンライン授業を受けて、『Google Classroom』で課題を受け取って提出しているんですが、こうしたアプリやサービスの動作が重くなることなく快適に使えたのもよかったです」とのこと。これまで「Windows」パソコンは使うのが難しいというイメージがあったと話す彼女も、実際に「Windows」パソコンを使用してみてタブレット端末から移行したくなったという。

高校生にとって、「Windows 11」パソコンはこんなに便利!

種類も数も豊富!

高校生向け「Windows 11」パソコン

最後に、家庭での高校生の学習用デバイスに適した「Windows 11」パソコン(「Windows 10」からの無償アップグレード対応機を含む)を紹介していこう。以下のように、さまざまなパソコンメーカーから多様モデルが発売されているので、自分の子どもに合った1台を選べるのも魅力だ。

- アスペクト比16:10のディスプレイで、課題を効率的にこなせる

-

13.3型

Dell Inspiron 13

スタンダード

- 初めてのパソコンに。約16時間の長時間バッテリー駆動も魅力

- 10.1型 dynabook K1

- 屋外でも思いっきり使える、防滴・防塵設計のタフネスモデル

-

10.1型

富士通

arrows Tab EH

- 13型液晶搭載なのに、11型クラスのコンパクトボディが魅力

- 13.3型 HP ENVY x360 13

- デジタルペンが同梱。1920×1200の高精細ディスプレイを搭載

- 10.3型 Lenovo IdeaPad Duet 350i

- わずか544gの軽量ボディに、高機能を搭載したWindowsタブレット

- 10.5型 Microsoft Surface Go 3