ゲーミングスマホと言えばやっぱりコレ!

パイオニアのASUSから最新モデルが登場 最強を目指すゲーマー必見の「ROG Phone 6」レビュー

ASUS JAPANは2022年9月30日、ゲーミングに特化した「ROG Phone 6」を発売した。2018年に初代「ROG Phone」で「ゲーミングスマホ」という未踏のジャンルを切り開き、今ではゲーミングスマホの代名詞となった「ROG Phone」シリーズの最新モデルだ。本特集では、そんな「ROG Phone 6」の魅力を徹底的にレビューしていこう。

「ROG Phone 6」16GBモデルを価格.comで最安価格をチェック!

基本スペックどんなゲームもサクサク動作!

ゲーミングスマホらしい超ハイスペック

「ROG」は、ASUSが展開しているゲーミングブランドの中でも最上位に当たるブランドで、ゲーミングPCをはじめ、マザーボード、グラフィックボードなどを中心としたハイスペック&高品質なデバイスやパーツをラインアップ。黒地の本体に光るロゴや蛍光色を組み合わせた独特な世界観のデザインは、多くのゲーマーの支持を集めている。

この「ROG」の名を冠したゲーミングスマートフォン「ROG Phone 6」も、そのブランドにふさわしいスペックの高さを誇っている。基本デザインについては、「ROG Phone」シリーズでおなじみの光るドットデザインを継承。本体背面に、光らせたり、アニメーションを表示できる「Auraライト」を装備し、いかにもゲーミングスマホらしい押しの強い見た目だ。このように派手な意匠と洗練されたデザイン性に目を奪われるが、実はASUS製ゲーミングスマホとしては初めて「IPX4」の防滴ボディに対応するなど、実用面でも進化をとげているのだ。

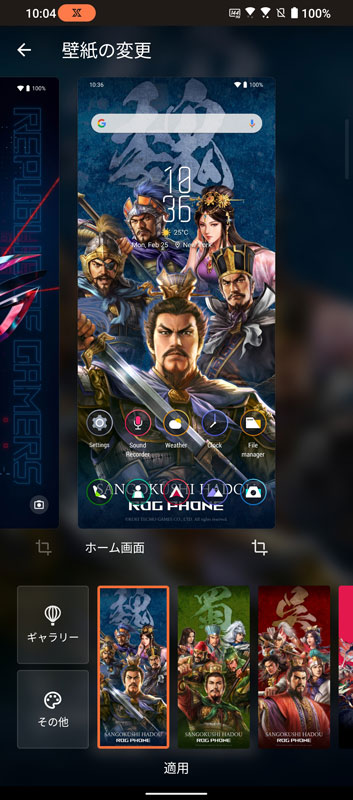

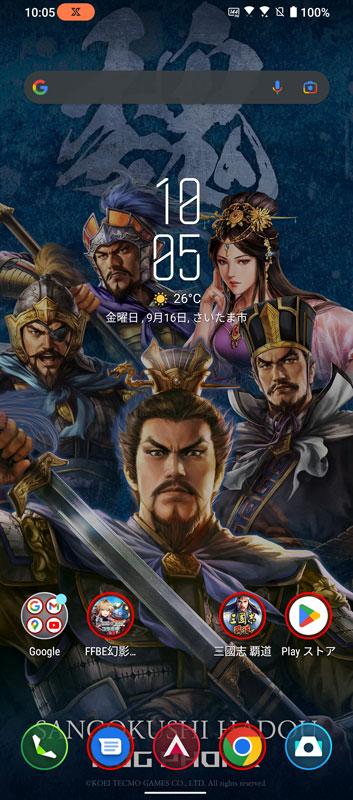

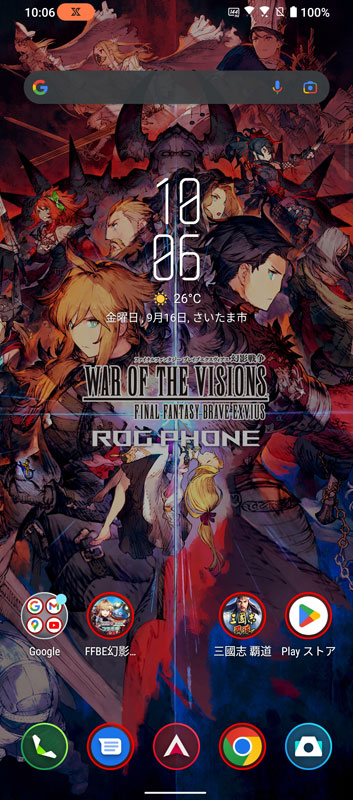

また、日本の「ROG Phone 6」限定でゲーム「三國志 覇道」と「FFBE幻影戦争」のコラボ壁紙が用意されているのにも注目だ。

CPUには、クアルコムのハイエンドSoC「Snapdragon 8+ Gen 1」を搭載。これは2022年春夏モデルのフラッグシップスマートフォンに採用されていた「Snapdragon 8 Gen 1」の後継モデルにあたるもので、現時点のAndroidスマートフォン用CPUの中では最高峰に当たる。

メモリーは12GB/16GB、ストレージ容量は256GB/512GB(UFS 3.1)から選択可能で、どちらも申し分ない容量。マルチタスク作業から大容量アプリ・ファイルの保存まで、スマートフォンで行う日々の操作でレスポンスや容量に不満を覚える局面はないはずだ。

もちろんゲームにおいても、パズルやソーシャルゲームなどの処理の軽いゲームはもちろんのこと、AAA級タイトルの3Dゲームでも、最高クラスの品質で快適にプレイできる性能を備えている。

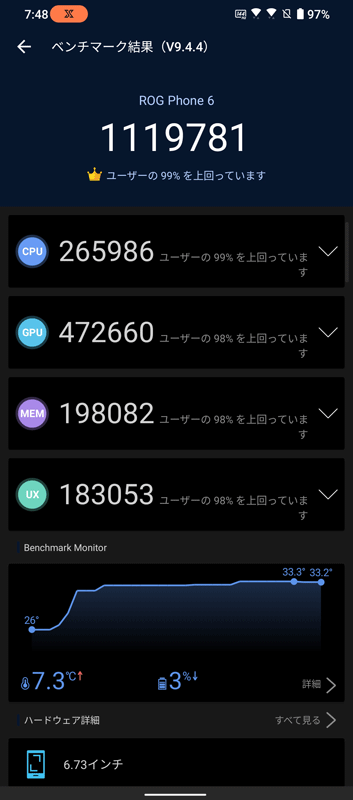

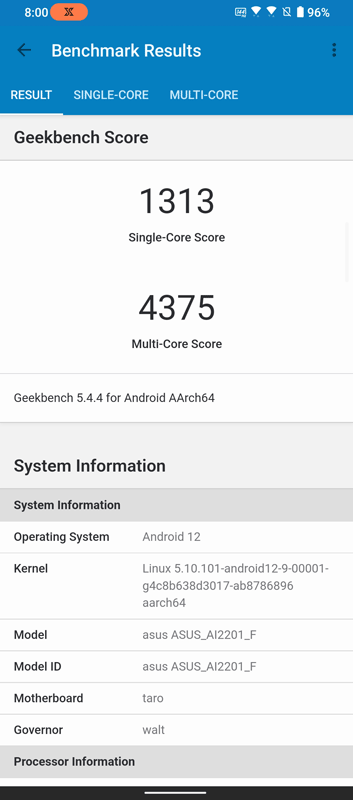

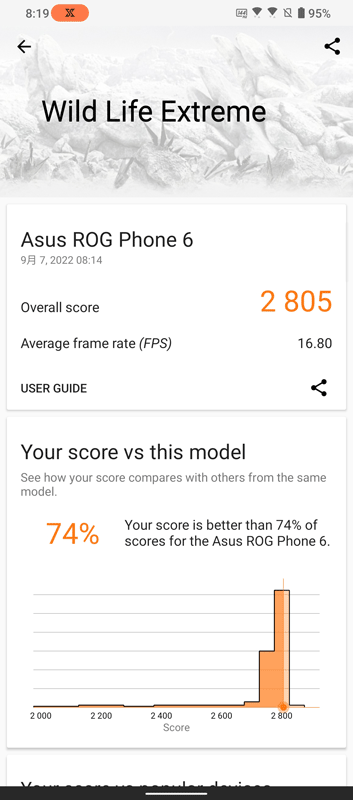

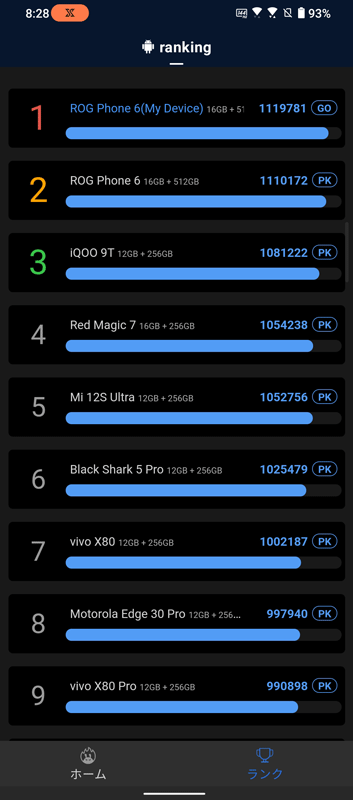

そこで、「ROG Phone 6」がどれほどのパフォーマンスを発揮するのか、上位版に当たる16GB/512GBモデルを使い、ベンチマークソフト「AnTuTu Benchmark」「Geekbench 5」「3DMark」でチェックしてみた。

その結果、「AnTuTu Benchmark」では「1119781」、「Geekbench 5」(Multi-Core Score)では「4375」、「3DMark」(Wild Life Extrreme)では「2805」というスコアを叩き出した。特に、112万に迫る「AnTuTu Benchmark」のスコアは、2022年9月12日の記事執筆時点において、Androidスマートフォンのランキングで文句なしのナンバーワンだ。

続いて、実際に人気FPS「NEW STATE MOBILE」を使用し、「パフォーマンス(フレームレート)」を最大、「グラフィックの画質」をウルトラ、「グラフィックの最適化」をオン、「解像度」を高、「HDテクスチャ」をオン、「アンチエイリアス」をオン、「死亡モーション」を最適化に設定してプレイしてみた。

プレイしてみた感想だが、最高画質に設定しているにも関わらず、グラフィック描画は実にスムーズ。心ゆくまで戦いに没頭できた。高画質&高速なグラフィック表示によって、対戦ゲームの勝率は確実に向上するはずだ。

処理速度だけではなく、バッテリー駆動時間もゲーミングスマホにとって重要な要素だ。その点「ROG Phone 6」は、ゲームを長時間プレイできるように、3000mAhのバッテリーを2基搭載し、合計6000mAhとたっぷりの容量が用意されている。実際に、「NEW STATE MOBILE」を先ほどと同じ設定でフル充電から1時間プレイしてみたが、バッテリーは88%も残っていた。単純計算ではあるが、このペースなら8時間20分も「NEW STATE MOBILE」をプレイし続けられるわけだ。

なお、「ROG Phone 6」は充電規格として「Quick Charge 5」と「USB PD 3.0」に両対応しており、最大65Wの超急速充電をサポートしている。最大65Wの急速充電が可能なACアダプターが同梱されているので、別途購入する必要もない。存分に長時間ゲームに没入するためのバッテリー環境が整っているというわけだ。

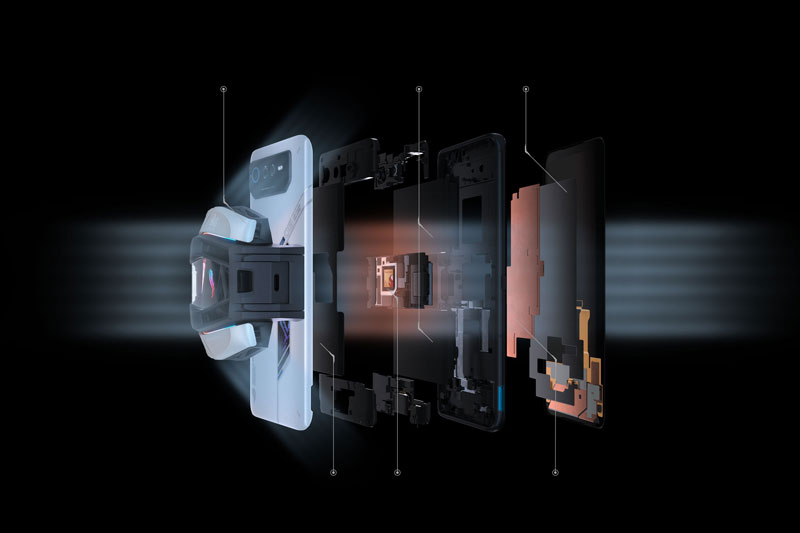

なお、本製品はゲーミングスマホということで、CPUのピークパワーを安定して維持できるように、冷却システムのさらなる効率化が図られている。プロセッサーを本体中央に配置する「センターCPUレイアウト」の採用をはじめ、2枚のグラファイトシートを約85%大型化させたり、ベイパーチャンバーを約30%大型化させることにより、冷却性能をいっそう向上させている。

さらに、短時間の使用(1〜15分)にはサーマルシートを、中時間(15〜30分)にはグラファイトシートとベイパーチャンバーを、長時間(1時間〜)には後述する「AeroActive Cooler 6」を用意するという3段階の冷却システムを採用しているのも特徴。プレイ時間によって使用する冷却システムを使い分けることで、パフォーマンスとバッテリーの持ちのベストバランスを取っているのだ。

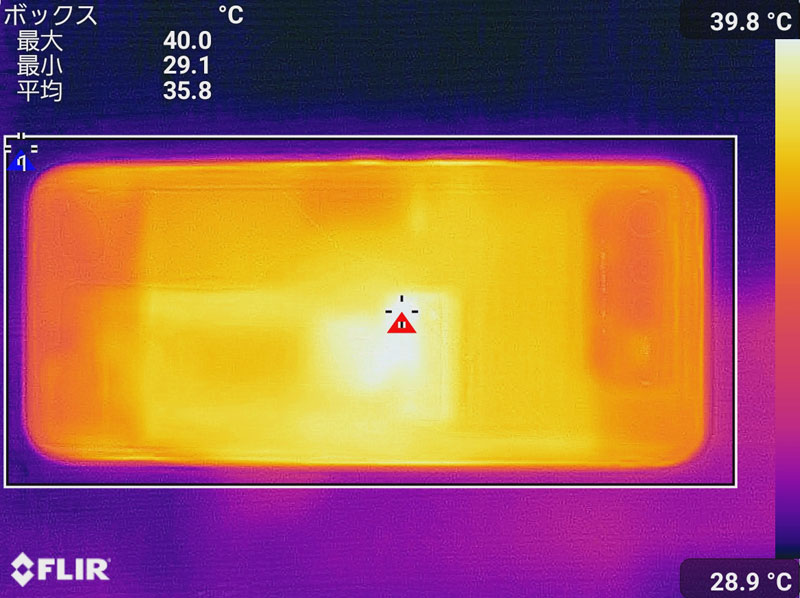

実際に「NEW STATE MOBILE」を高画質設定でプレイしたが、端末全体がほんのりと温かくはなるものの、「センターCPUレイアウト」のおかげで熱は端末中心部に集中しており、本体を握る手が汗ばんだりすることはなかった。なお、端末中心の熱も最大で40.0℃に留まっていた(室温26.1℃で測定)。「ROG Phone 6」の冷却効果は非常に高いと言えよう。

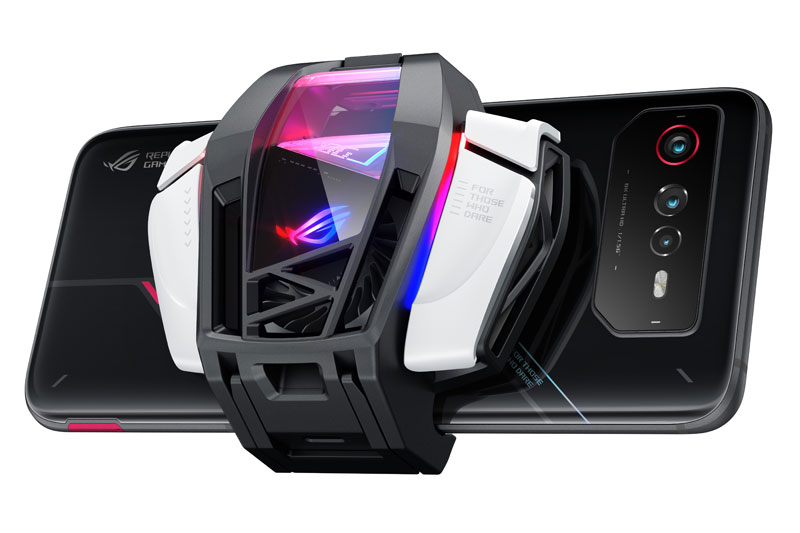

また、高負荷なゲームを長時間プレイする際に導入を検討したいのが、外付けクーラーユニットの「AeroActive Cooler 6」だ。「ROG Phone」シリーズの外付けクーラーユニットとしては初めて「ペルチェ素子」が採用されており、大型の空冷ファンと組み合わせることで、端末の表面温度を約25℃低下させることが可能になっているという。

端末を冷却させるだけでなく、画面上のボタンを割り付けられる物理ボタン「クーラーボタン」が4基搭載されており、ゲームの操作性も向上させられる。直販サイト「ASUS Store」限定のアクセサリーだが、ガチのゲーマーならセットで購入しておきたいアイテムだ。

ディスプレイ脅威の165Hz駆動有機ELディスプレイで

キレイと滑らかのイイとこ取り

スマートフォンでゲームを遊ぶうえで、処理能力とともに重要な存在が、映像を描き出すディスプレイだ。「ROG Phone 6」のディスプレイは、高性能、高品質な有機EL(AMOLED)ディスプレイで、サイズは6.78インチ、解像度はフルHD+(2448×1080)となっている。また、色域はsRGB比150.8%、DCI-P3比111.2%をカバー。コントラスト比は1,000,000:1と高く、HDR10/HDR10+に対応している。

実際に、YouTubeやNetflixでHDRコンテンツを鑑賞してみたが、黒は漆黒に引き締まっており、強い光源の輝きは眩しいほどだ。広色域なので色再現性も高い。ゲームグラフィックを鮮やかな色で表現してくれるのはもちろんのこと、映画やミュージックビデオなどのコンテンツビューワーとしても高い性能を持っている。

なお、美しい映像を映し出すディスプレイにはひと筋の傷も付けたくないところだが、本製品のディスプレイはコーニング社の最新世代の強化ガラス「Corning Gorilla Glass Victus」でカバーされており、高い落下耐性、耐傷性を実現している。傷や衝撃への対策もバッチリなのだ。

1,000,000:1という高コントラストを実現し、HDR10/HDR10+にも対応。HDRコンテンツを再生すると、暗部は黒を引き締めつつ、階調豊かに表現。強い光は眩しいほどだが、白飛びは強力に抑えられている

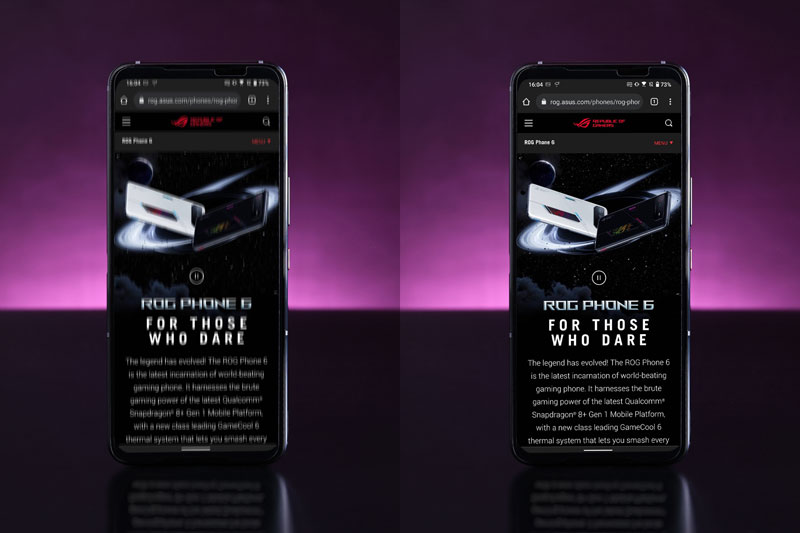

ハイエンドスマートフォンの多くが高画質な有機ELディスプレイを採用しているが、「ROG Phone 6」の画質はちょっと違う。画面の書き換え速度を表す「リフレッシュレート」は、一般のスマートフォンが60Hzで、高いものでも120Hzというところだが、本機はゲーミングディスプレイに匹敵する最大165Hzを実現。高い描写力が持ち味の有機ELディスプレイにプラスして、165Hzという高速な画面書き換えにより、映像がなめらかに動き、ゲームへの没入感もさらに向上するのだ。

また、本機のディスプレイは、画面タッチの読み取りの速さを示す「タッチサンプリングレート」は720Hz、画面をタッチしてからタッチパネルが位置を検出するまでの遅延時間を示す「タッチレイテンシー」は23msと、いずれも非常に高い。ほんのわずかな遅れが命取りになる対戦ゲームや、正確なタッチ操作が要求されるリズムゲームでは、タッチサンプリングレートとタッチレイテンシーは特に重要なスペックだが、本機はその点での不安は一切ないと言っていい。

実際に「NEW STATE MOBILE」をプレイして感じたのは、素早い操作に即座に反応するダイレクト感。たとえば、どんなに素早くスワイプ操作しても、画面の動きがまるで指に吸い付いているかのように追従する。タップ操作による射撃では、押した瞬間に撃鉄が落ちて、弾丸が発射されているかのような感覚だ。

ゲームで負けが込むと、ついついハードウェアのスペック不足で勝負に負けたと言いたくなるが、スマートフォン最高クラスのリフレッシュレート、タッチサンプリングレート、タッチレイテンシーを実現した「ROG Phone 6」を手に入れたら、そんな言い訳はできなくなりそうだ。

「ROG Phone 6」は、ディスプレイだけではなくオーディオ機能も充実している。本体の正面上部と下部側面(横位置で持った際には左右側面)には、12×16mmのデュアルフロントスピーカーが搭載され、3.5mmのイヤホンジャックも装備。さらに、ハイレゾ音源の再生機能に加え、筐体構造による音質の乱れを補正する「Dirac HD Sound」や、動的な低遅延モードを搭載した「Qualcomm aptX Adaptive」などもサポートされている。

実際にゲームや映画、ミュージックビデオなどでそのサウンドを聞いてみると、臨場感の高さ、抜けのよさ、自然な定位感に驚かされる。「NEW STATE MOBILE」を例にあげれば、本体のスピーカーでも敵がどの方向にいるか十分に察知可能。気軽にゲームをプレイしたい時ならイヤホンはいらないと思えるほどだ。左右のスピーカーが物理的にそれほど離れていないスマートフォンで、これだけのステレオ感を実現したことは高く評価できる。

ゲーミング機能ゲーミングに特化した

独自機能がゲーマーをフルサポート

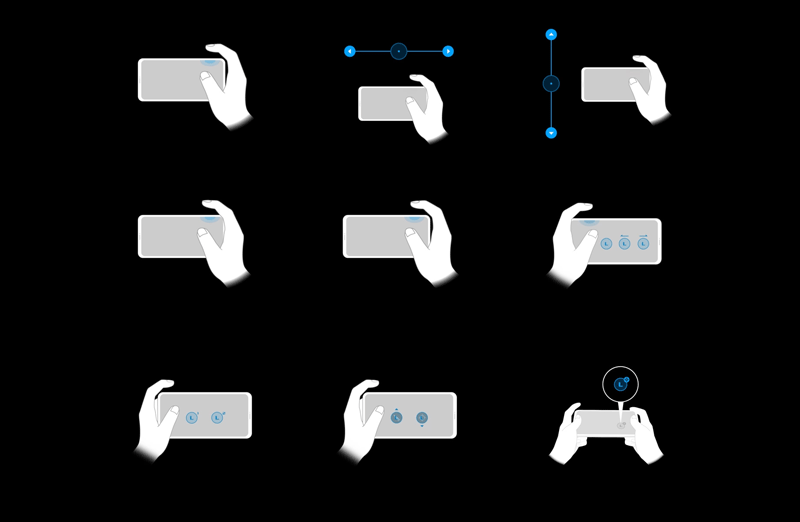

「ROG Phone 6」には、ゲーマーをサポートする独自機能が多数搭載されている。なかでもゲーミングスマホならではの装備が超音波タッチセンサー「AirTrigger 6」だ。本体を横向きに握った時にちょうど両手の人差し指が触れる場所に設置されており、ゲームの画面上のボタンのタップ操作を割り当てられる。

手探りで素早く操作できる「AirTrigger 6」によく使う機能を割り当てておけば、直感的にコマンドを実行できるわけだ。操作感覚としてはゲームコントローラーのL/Rボタンをイメージするといいだろう。

なお、「AirTrigger 6」には、タップ以外にスワイプ、スライドなどの異なる機能も割り当てられる。また、端末を傾けたり、回転させたり、移動させるというジェスチャー操作に機能を割り当てられる「モーションコントロール」も実装されている。

さらに、別売りのゲームコントローラー「Kunai 3 Game Pad for ROG Phone 6」や、前述の外付けクーラーユニット「AeroActive Cooler 6」を装着すれば、それぞれのレバーやボタンに画面上のタップ操作を登録可能。この拡張性の高さも、さまざまなデバイスやコントローラーを同一ブランドで展開する「ROG Phone 6」のアドバンテージだ。

ゲームをプレイしていてバッテリーが切れそうな時、充電しながらゲームを継続することもあるだろう。そんな時にUSBケーブルがじゃまになった経験はないだろうか? ところが、「ROG Phone 6」なら、充電時でも快適にプレイ可能なのだ。

なぜなら、本体下面に加えて、本体左側面にも、USB Type-Cポートが装備されているので、ケーブルの取り回しが自由自在。端末を縦向きにしても、横向きにしても、適したUSB Type-Cポートを利用できるのだ。こうしたインターフェイスの細かい仕様においても、ゲーマーへの配慮が感じられる。

さらに、ゲーミングスマホならではのアシストツール「Game Genie」にも注目したい。このツールは、ゲームプレイ中に画面左上または画面右上から中央に向かって指をスワイプすると表示されるメニューで、上述の「AirTrigger 6」の設定や、マクロ機能の登録、ゲーム画面録画の実行、リフレッシュレートの変更、メモリーの解放、クロスヘア(照準)の表示、着信拒否/アラートなし/通話機能の無効化など、ゲームプレイに関係する多彩な機能を実行できる。最近は一般的なスマートフォンでもゲーム用のこうした専用ツールが搭載されてきているが、機能の充実度という点で「ROG Phone 6」は一線を画している。

このほか、「ROG Phone 6」のシステム統合管理アプリ「Armory Crate」では、本体のパフォーマンスや、ディスプレイのリフレッシュレート、スライド感度、スライド安定性、タッチ速度、背面の「Auraライト」の色や光り方などを細かく設定できる。また外付けクーラーユニット「AeroActive Cooler 6」を装着した際には、クーラー温度とシステム温度を確認したり、冷却モードを「スマート」「クール」「フロスティ」「フローズン」などから選択可能だ。

特筆しておきたいのが、これらゲーム関連機能は完全に日本語化されていること。「ROG Phone 6」には、一般的なスマートフォンには搭載されていないゲーム関連の高度な機能が多数実装されているが、すべて日本語での説明がなされているので、利用する際に迷うことがない。海外メーカー製のゲーミングスマホの中には、こういったツールが日本語化されていないことがあるが、本機のこの使い勝手の高さは、ていねいにローカライズを実施するASUS製端末の優位点と言えるだろう。

まとめ最強を目指すゲーマーにもってこいの1台

初代「ROG Phone」でゲーミングスマホ市場を切り開き、多くのゲーマーに「勝つためのゲーミングスマホ」として選ばれている「ROG Phone」シリーズ。その最新モデル「ROG Phone 6」は、現在最高峰のCPUと有機ELディスプレイとを組み合わせ、ボディデザインも洗練度を増した。

Androidスマートフォン最速クラスのパフォーマンスを実現していることをはじめ、大容量バッテリーによりスタミナ性能が確保され、冷却システムの効率化も実現。ディスプレイのリフレッシュレート、タッチサンプリングレート、タッチレイテンシーもゲーミングスマホ最高クラスだ。さらに、ゲームに特化した機能「AirTrigger 6」もアップグレードされ、より使いやすくなっている。

また、ゲーム以外の基本性能を見ても、5000万画素のソニー製イメージセンサーを採用したトリプルカメラや、ディスプレイ内指紋認証センサー、DSDV(5G+5G)対応と、一般的なフラッグシップスマートフォン並みの機能性を誇る。

メインターゲットであるスマホゲーマーはもちろんのこと、最高パフォーマンスを欲するクリエイターや、最新ガジェット好き、人とは異なるスマートフォンを相棒に選びたいという人すべてに、ぜひ注目してほしい1台と言える。

今回レビューした「ROG Phone 6」は標準モデルの12GBモデルと、上位版の16GBモデルのほかに、最上位版となる「ROG Phone 6 Pro」が用意されている。「ROG Phone 6」はメモリー12GB/ストレージ256GBの「Black」と「White」、メモリー16GB/ストレージ256GBの「Black」と「White」の4機種、「ROG Phone 6 Pro」は、メモリー18GB/ストレージ512GBの「White」の1機種がラインアップされている。

なお、最上位版「ROG Phone 6 Pro」には、背面にサブ液晶ディスプレイ「ROG Vision」が搭載されており、充電中や着信時にアニメーションを表示でき、カスタマイズも可能。また本体背面にタッチパッドが2つ搭載されている。サブ液晶ディスプレイのリフレッシュレートは144Hzだ。そのほかの基本スペックや機能に関しては、「ROG Phone 6」と同等になっている。

- ROG Phone 6

- 16GBモデル価格.comで最安価格をチェック!

- 12GBモデル価格.comで最安価格をチェック!

- ROG Phone 6 Pro

- 価格.comで最安価格をチェック!