iPad AirとiPad mini Retinaディスプレイモデルの料金やスペックを価格.comが徹底解剖。SoftBank、auが実施しているキャンペーンの違いなどもご紹介します。

![]()

ボディデザイン大幅に軽く薄くなった「iPad Air」は、もはや別物! 片手でも十分持てる!

今回新たに発売された「iPad Air」と「iPad mini Retinaディスプレイ」の2モデルは、画面サイズを除けばほぼ共通の製品と言ってもいいくらい似通ったスペックを持った製品だ。そこで、ここでは、「iPad Air」と「iPad mini Retinaディスプレイ」を個別にレビューするのではなく、同一線上のモデルとして取り扱いながら、その詳細を見ていくことにしよう。

左が9.5インチのRetinaディスプレイを搭載する「iPad Air」、右が7.9インチのRetinaディスプレイを搭載する「iPad mini Retinaディスプレイ」。画面のサイズが異なる以外、両者の間に大きな違いはなく、サイズ違いの同モデルと言ってもよさそうな関係に生まれ変わった

まず、両製品を並べて見てみたが、まさに「うりふたつ」という言葉が当てはまるほどよく似ている。ほぼ相似形と言っていい形状で、液晶も同じ解像度を持つ「Retinaディスプレイ」だけあって、見た目にはほぼ同じモデルのような印象だ。両者の違いはその画面サイズということになるが、「iPad Air」のほうは従来の「iPad」シリーズと同じ9.7インチ、「iPad mini Retinaディスプレイ」のほうも従来の「iPad mini」と同じ7.9インチの画面を採用する。それ以外の点では、インターフェイス、ボタンの配置に至るまで、ほぼ同じような構成と言っていい。実際に見てみると、この2モデルの違いは驚くほど少ないということがわかる。

左が初代「iPad」、右が「iPad Air」。これを見ればわかるが、13.4mmの厚みがあった初代「iPad」から比べると、「iPad Air」の厚みはわずか7.5mmと、半分近くまで薄くなっている。もちろん重量も初代「iPad」の680gから469gへと200g以上も軽くなっている(いずれも、Wi-Fiモデルの比較)

前モデルの第4世代「iPad」(右側)と比較しても、1.9mm薄くなっており、非常に持ちやすくなった。重量は183gも軽くなっている(いずれも、Wi-Fiモデルの比較)

しかし、従来のモデルからの進化という意味で考えると、「iPad Air」のボディの薄さと軽さには驚かされる。従来の「iPad」シリーズも非常に魅力的な製品ではあったのだが、最大のネックはその重量にあった。何しろ初代の「iPad」は680gという重さで、2代目の「iPad 2」では601gと若干軽量化されたものの、Retinaディスプレイを搭載する3代目、4代目は逆に重量が増して652gになるなど、9.7インチディスプレイの「iPad」が600gを切ることはこれまでなかった(すべてWi-Fiモデルの重量)。今やライバルのAndrooidタブレットでも、10インチクラスの製品の重量は500g前後というものが多く、「iPad」は正直この点ではやや引け目を感じざるを得なかったのも事実だ。しかし、今回の「iPad Air」の重量は、わずかに469g(Wi-Fiモデル)。従来モデルに比べ実に183gもの減量を果たし、思い切り軽くなった。薄さも、従来の第4世代「iPad」の9.4mmから7.5mmへと1.9mmも薄くなり、手に持ったときの「ぼってり感」もまったくなくなった。これまでは、片手で長時間持って使うのは無理と言われてきた「iPad」だが、「iPad Air」のこの重さと薄さなら、片手で持っても十分対応できる。言ってみれば、これまでとはまったく別の製品になったと言っても過言ではない。それくらい、「iPad Air」の軽量化と薄型化は、衝撃的な出来事なのである。

「iPad Air」は、ボディサイズこそ小さくなっているが、定評あるRetinaディスプレイはそのままの形で搭載しており、その他の性能スペックも、従来のiPadと同等かそれ以上となっている。バッテリー持続時間も10時間をキープしており、ダウンサイジングによる弊害はまったくない

本体のエッジ部分は、ダイヤモンドカットによる処理が施されており、ややシャープな印象となった。ボタン類は、右上の部分に電源ボタンと、ボリュームボタン、HOLDスイッチが搭載されるほかは何もない(写真左)。このほか、上部にヘッドホン端子と、下部にスピーカーおよびLightningコネクターが装備される(写真右)。このレイアウト自体は、「iPad mini Retinaディスプレイ」もまったく同じだ

「iPad Air」は、かなり薄く軽くなったおかげで、片手で持っての使用にも耐えられるようになった。これくらいであれば、積極的に外に持って出ようというユーザーも増えるのではないだろうか

もちろん、ボディが軽量化されて薄型化しても、性能自体は同じか、さらにアップしている。特に、従来の「iPad」が重く厚い最大の理由としてあげられていた「Retinaディスプレイ」はそのまま搭載されており、その精細感はそのままだ。バッテリー駆動時間も、従来通り10時間をキープしており、何かの機能が省略されたり低下したりということはいっさいない。むしろ、CPUが最新の「A7プロセッサー」となり、センサー関係の動きを司る「M7モーションコプロセッサー」も搭載されたことで、処理性能はアップしているし、カメラ性能も大幅にアップしている。こうした進化によって、これまで9.7インチ「iPad」で「弱点」と言われてきた点はほぼすべて払拭されており、性能面、ボディサイズともに、誰もが十分満足できるレベルの製品となったという感じが強い。

「iPad mini Retinaディスプレイ」は、パッと見こそ、初代「iPad mini」と大きくは変わらないが、やはり搭載されるRetinaディスプレイのきれいさが目を引く。重量・厚みは、初代モデルより若干増しているが、それよりもRetinaディスプレイおよび処理速度アップのメリットのほうが大きい

コンパクトで軽い「iPad mini」から若干重くなってしまったとはいえ、「iPad mini Retinaディスプレイ」の重量は341gに収まっており、片手で持っての利用はもちろんまったく問題ないレベル

いっぽうの「iPad mini Retinaディスプレイ」であるが、こちらに関して言えば、見た目の雰囲気は初代の「iPad mini」とそれほど変わらない。ただし、こちらは、中身が大きく変わっており、最大の特徴ともなっている、2048×1536ドットという解像度を持った「Retinaディスプレイ」の採用によって、特に画面の美しさは別次元と言ってもいいレベルでアップしており、Webページなどの文字表示などでは特にその高解像度を実感できる。これまでは画面を拡大しないと読めなかったような文字が、拡大なしで読めるというのは単純に感動する。その分、ボディの重さは、初代モデルに比べて29g重たくなってしまったが、実際に手で持ってみると、確かに少しずっしりした感じは受けるものの、片手で十分持って使えるレベルには収まっている。むしろ、画面解像度が高まったことと、「iPad Air」と同じ処理性能を詰め込んだことのメリットのほうが大きく、使っている際の満足度は格段に高まったと言っていい。

7.9インチという小型の「iPad mini」に2048×1536ドットの高精細なRetinaディスプレイが搭載された意義は大きい。画面を拡大しなくても、しっかりと文字などが読めるため、利用時のストレスは大幅に削減されるはずだ

処理性能大幅に速くなった「iPad mini Retinaディスプレイ」。その速さは感動的

冒頭でも述べたように、「iPad Air」と「iPad mini Retinaディスプレイ」は、その中身はほぼ同じ製品と言っていい。どちらも、CPUには、最新の「A7プロセッサー」を採用し、センサー関係の動きを司る「M7モーションコプロセッサー」も搭載している(メモリ容量は非公開)。つまり、どちらも理論上は、同じ処理性能と言っていい。

この処理性能スペックは、「iPad Air」では通常進化と言っていいもので、従来の第4世代「iPad」から、処理性能・グラフィック性能ともに2倍のアップと、アップルではアナウンスしている。むしろ驚くべきなのは「iPad mini Retinaディスプレイ」のほうだ。何しろ、初代の「iPad mini」のアーキテクチャーは、9.7インチ「iPad」で言うと、第2世代の「iPad 2」とほぼ同等だったので、「iPad mini Retinaディスプレイ」は、3世代分を一気に飛び越えた処理性能アップということになる。アップルによれば、初代「iPad mini」に比べて、処理性能は4倍、グラフィック性能は8倍までアップしたということだが、それも素直にうなずけそうなほどのバージョンアップと言っていい。処理性能面では、「iPad mini Retinaディスプレイ」は、従来の「iPad mini」とはまったく別物と言ってもいいくらいの進化を遂げているのだ。

左が初代「iPad mini」で、右が「iPad mini Retinaディスプレイ」。ディスプレイの解像度では、1024×768ドットから、2048×1536ドットへと縦横ともに2倍になっているので、およそ4倍の情報量を表示できるようになったことになる。Webサイトの文字なども明らかに違って見え、わざわざ拡大しなくても、視認できるようになった

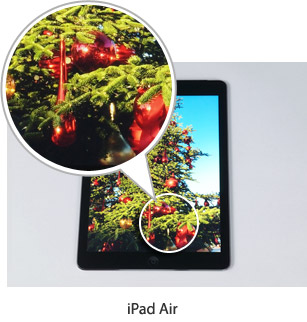

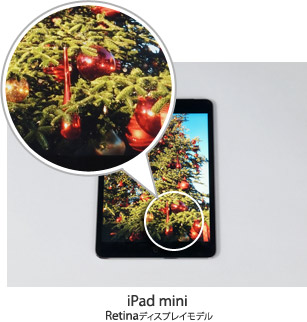

左が「iPad Air」で、右が「iPad mini Retinaディスプレイ」の表示。同じRetinaディスプレイを採用するだけあって、解像度などの見え方はほぼ同じだ(表示写真はアングルなどが若干異なっています)。色味も非常にキレイで、特に小型の「iPad mini Retinaディスプレイ」でここまでの表示ができるのは、初代モデルを知っている人には驚きだろう

実際、「iPad mini Retinaディスプレイ」を使ってみると、アプリでもWebでも非常にサクサクと動くのがわかる。これにRetinaディスプレイの高解像度表示が加わるので、本当に快適だ。正直、初代の「iPad mini」は、小さくて軽いのはいいのだが、Webページなどを見ていると表示やレスポンスがワンテンポ遅れたりすることもあったが、「iPad mini Retinaディスプレイ」では、そういった感じがまったくない。Webページはサクサクと見られるし、「マップ」などのアプリでも、地図の拡大縮小、スクロールなどが非常に速い。従来モデルでは、じわじわっと表示されたようなものが、一瞬でサクッと表示されるのは、使っていて本当に気持ちがいいものだ。また、Retinaディスプレイとなったことで、画面表面がガラスになり、従来の「iPad mini」のややふにゃっとしたタッチがなくなった。全体的にかっちりした剛性が出てきたことで、何だか安心感のようなものまで感じられる。「iPad mini Retinaディスプレイ」は、そうした意味で、本当に大きく進化したデバイスだと感じられた。

なお、旧モデルとの比較のためにベンチマークテストを行ったので、そのスコアも掲載しておこう。アップルのうたい文句そのままのパフォーマンスが出ているわけではないが、従来モデルと比べると圧倒的な進化を遂げていることがわかるはずだ。

「Geek Bench 3」によるベンチマークテスト結果

「Geek Bench 3」を使った処理性能比較。スコアは左側が「シングルコア」、右側が「マルチコア」での処理速度スコアとなる。まず、上側の9.7インチ「iPad」の比較では、第3世代の「iPad(Retinaディスプレイ)」と、「iPad Air」とで、その性能を比較しているが、シングルコアで約6倍、マルチコアでも約5倍の処理速度差が出ている。下側は、「iPad mini」の比較だが、初代モデルと、「iPad mini Retinaディスプレイ」とでは、やはり同様の5〜6倍のスコア差がついていることがわかるだろう。なお、「iPad Air」と、「iPad mini Retinaディスプレイ」とでは、構成するチップなどは同一のはずだが、総合スコアでは、「iPad Air」のほうが若干高めに出ている

その他の機能より遊べるようになったカメラ機能。より高速化された通信機能

「iPad Air」「iPad mini Retinaディスプレイ」とも、メインカメラとなる「iSightカメラ」(写真左)は500万画素の裏面照射CMOSセンサーを、インカメラの「Facetimeカメラ」(写真右)は120万画素のCMOSセンサーを採用する。「iPhone」などのスマートフォンと比べると若干見劣りするが、タブレットとしては十分なカメラ性能だ

このほかの機能をざっと見てみよう。まず、カメラ機能であるが、これは、「iPad Air」と「iPad mini Retinaディスプレイ」の両モデル共通スペックで、メインカメラ(iSightカメラ)に、500万画素の裏面照射CMOSセンサーを採用。インカメラ(Facetimeカメラ)はどちらも120万画素のCMOSセンサーとなる。従来モデルとスペック的な変化はないが、実用的には十分な500万画素の解像度と、暗い場所での高感度撮影にも強い裏面照射センサーを搭載しているため、不都合は感じないだろう。なお、このカメラは、動画撮影にも対応しており、メインカメラでは1080pのフルハイビジョン撮影が、インカメラでは720pのハイビジョン撮影が可能となっている。

ちなみに、カメラ機能のハード面は変わっていないが、新搭載された「iOS 7」の「カメラ」アプリはかなり進化しており、四角く切り取る「スクエア」という撮影サイズを選択できるようになったほか、9種類のカラーフィルターなども搭載され、より「遊べる」ようになっている。連写撮影もシームレスに行えるようになり、撮影ボタンを長押しするとそれだけで連写撮影が行われるようになるなど、インターフェイス面での改良も見られる。

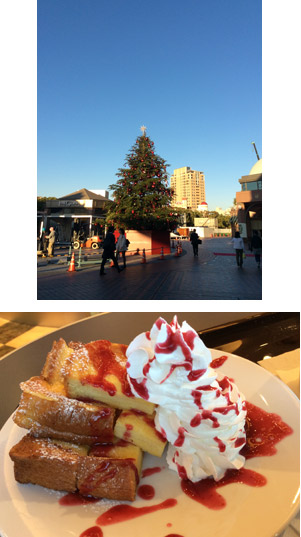

撮影サンプル(iPad mini Retinaディスプレイで撮影)

「iPad mini Retinaディスプレイ」を使い、さまざまな風景などを撮影してみた。500万画素ということで、「iPhone」などのスマートフォンに比べるとやや粗さはあるが、実用上は問題ないレベルのキレイな撮影が行えることがわかるだろう。色もしっかり乗っており、グラデーションもなめらか。奥行きもしっかり感じられる写真となっている

また、Wi-Fi機能も両モデルともに性能がアップした。従来は1本のアンテナだけで電波の送受信を行っていたのを2本に拡大。これによって、電波の送受信感度がよくなったほか、2本のアンテナから送受信する電波を束ねて、高速回線として利用する「MIMOテクノロジー」にも対応した。今回はその威力をテストすることはできなかったが、「MIMOテクノロジー」対応の無線LANルーターを使えば、従来よりも理論上は2倍高速なWi-Fi通信が行えるようになったわけで、特に家庭内で「iPad」を使う機会が多いという方にとっては、うれしいバージョンアップといえるだろう。

なお、「Wi-Fi+Cellularモデル」については、今回発売された2モデルとも、新たに「4G LTE」の通信が行えるようになった。従来の3G回線よりも高速な回線を使えるようになったことで、外出先のインターネット利用でも、スマートフォン並みの速さを手に入れられるようになったということだ。これも外出先での利用が多いユーザーにとっては、非常にうれしい性能アップといえるだろう。

なお、こちらの「Wi-Fi+Cellularモデル」に関しては、ソフトバンクとauそれぞれに専用プランが用意されており、すでに「iPhone 5」や「iPhone 5s/c」をお使いの方であれば、2年間は基本使用料が無料になるというキャンペーンも行われている。この2つのキャリアで「iPhone 5」以上のモデルをお使いの方であれば、非常にリーズナブルに「iPad Air」あるいは「iPad mini Retinaディスプレイ」を利用できるので、気になる人はぜひチェックしてみてほしい。

まとめ

今回発売された「iPad Air」と「iPad mini Retinaディスプレイ」の2モデルは、それぞれ別の形ではあるが、どちらも大きく進化したモデルといえる。「iPad Air」のほうは、これまでの9.7インチ「iPad」とは一線を画す、軽さと薄さが特徴。「Air」と名付けられたその名のとおり、非常に軽く、ライバルとなるAndroidタブレットよりも軽い機動性を身につけた。いっぽうの「iPad mini Retinaディスプレイ」は、見た目こそ初代の「iPad mini」とほとんど変わらないが、その中身はまったく別物で、大幅にアップした処理速度や、Retinaディスプレイ採用による画面の美しさは、初代とはまったく異なる使用感を感じさせるほど。どちらのモデルも、基本スペックは共通で、画面サイズが異なる同一モデルと言ってもいいくらいに似た製品となっているので、ユーザーからすれば、単純に画面サイズの大小だけで選んでもまったく問題ないとさえ言えるだろう。

唯一のネックとしては、少し高くなってしまった販売価格がある。もっとも安い、「iPad mini Retinaディスプレイ」の16GBモデルでも43,097円。「iPad Air」のほうは16GBモデルで53,280円と(どちらもWi-Fiモデルのアップルストア価格)、現状のタブレット端末の価格として考えるとやや割高だ。ただし、従来モデルに比べ、いずれも大幅に機能アップしていることを考えれば、この割高な価格も十分に納得できるのではないだろうか。より機動的に使える「Wi-Fi+Cellularモデル」なら、基本使用料が安くなるキャンペーンなども実施されているので、こちらを狙うという手もある。いずれにしても、これまでの「iPad」の歴史の中でも、もっとも目を引く魅力的なモデルの登場であることは間違いないだろう。