CPUの選び方

PCパーツの中でも、パソコンの性能に最も影響するのが「パソコンの頭脳」であるCPUです。ここでは、CPUの役割から主要メーカーの特徴と製品ラインアップ、スペックの確認方法まで、CPUの選び方を詳しく解説します。

2025/1/29 更新

目次

CPUってどんなPCパーツ?

CPUは、パソコン上のあらゆる作業の処理を行う「パソコンの頭脳」にあたるパーツです。具体的な例としては、マウスやキーボードなどの入力装置や、ハードディスクやメモリーなどの記憶装置からデータを受け取り、演算・加工をしたうえで表示装置や周辺機器などに出力します。このようにCPU自体は小さなパーツですが、パソコンの性能を大きく左右する重要な役割を担っています。

近年のCPUはマルチコアの搭載やマルチスレッディング技術の採用によって性能が向上

また、近年では4K映像の動画編集やハイエンドな3Dゲームといった高度な演算処理を必要とするソフトウェアが利用されるようになってきたため、クロック周波数の向上だけでは対応しきれなくなってきました。そのため、現在販売されている製品には、1つのボードに4つのCPUコアを搭載した4コア(クワッドコア)、同じく8つの8コア(オクタコア)といったマルチコアの採用や、1つのコアを擬似的に2つのコアとして動作させるマルチスレッディング技術を採用することで性能の向上が図られています。

主なCPUメーカー

CPUメーカーとしては、intel(インテル)とAMDの2社が有名で、現在世界のシェアのほとんどを占めています。これまでは「Core i」シリーズを販売するインテルが絶大なシェアを誇っていましたが、近年は「Core i」シリーズと同等以上の性能を持ちながらも価格を抑えたAMD製CPU「Ryzen」シリーズが自作PCユーザーを中心にシェアを拡大。各メーカーのノートPCにもモバイル向け「Ryzen」が採用されるなど、一般ユーザーにも認知度が高まっています。また、昨今注目されているAI処理に特化したNPUを搭載するIntel「Core Ultra」シリーズの動向にも目が離せません。ここでは、インテルとAMDの主なCPUラインアップと特徴を解説します。

intel(インテル)

初心者からプロまでフォローする豊富なモデルをラインアップ

デスクトップPC・ノートPCを問わず、多くの製品に搭載されているインテル製のCPU。家庭でネットサーフィンや動画視聴を楽しみたいライトユーザーから、プロのデザイナーやプログラマーまで、あらゆるニーズに応えるスペックのCPUをブランドに分けて幅広く展開しています。また、CPU内にGPU(グラフィック機能)を搭載(一部のモデルを除く)しており、別途ビデオカードを用意しなくてもモニターに映像を出力することができるのも大きな特徴です。

インテルの主なCPUラインアップ

| intel | ||

|---|---|---|

| 区分 | モデル名 | コア/スレッド数 |

| 業務用モデル | Xeon | 最大56コア/112スレッド |

| 最上位モデル | Core Ultra 9 | 最大24コア/24スレッド |

| Core i9 | 最大24コア/32スレッド | |

| 上位モデル | Core Ultra 7 | 最大20コア/20スレッド |

| Core i7 | 最大20コア/28スレッド | |

| 中位モデル | Core Ultra 5 | 最大14コア/14スレッド |

| Core i5 | 最大14コア/20スレッド | |

| 下位モデル | Core i3 | 最大4コア/8スレッド |

| 廉価モデル | Pentium / Celeron | 最大4コア/4スレッド |

Xeon ジーオン

インテルの業務用CPUです。「Core i」シリーズとの大きな違いは搭載するコア数。たとえば、「Xeon Platinum 9282」は56ものコアを搭載しています。大容量の処理に耐えうる安定性が特徴で、ワークステーション・サーバーやアプリケーション開発、4K・8K動画の編集など、CPU性能をフルに使用する用途に向いています。

Core Ultra 7

「Core Ultra 200Sシリーズ」で上位モデルに位置づけられるCPU。最新のPコア×8個、Eコア×12の20コア/20スレッド構成を採用し、クロック周波数は最大5.5GHz。「Core Ultra 9」よりも性能は抑えられているものの、動画編集やゲーミングなどヘビーな作業も快適にこなせるパフォーマンスの高さを誇ります。なお、統合GPUを搭載しないモデル(型番末尾がKF)もラインアップされています。

Core i9 コア アイ ナイン

「Core i」シリーズの最上位モデルで、4K動画の編集や動画配信といった、ハードな作業に向いたハイエンドCPUです。第12世代には、高性能な「Performanceコア」と、高効率な「Efficientコア」という、2つのCPUコアを統合するハイブリッドアーキテクチャを採用。マルチスレッド性能が第11世代の約1.6倍と、大幅に向上しています。

Core i5 コア アイ ファイブ

「Core i」シリーズの中位モデルで、搭載するコア数は6。中位モデルとはいえ軽めの動画編集やゲーム、オフィスソフトを使った本格的な資料作成など、一般的な用途であれば十分なスペックを誇ります。

Pentium ペンティアム

インテルの廉価モデルの1つです。搭載コア数は、4または2。現在はアーキテクチャ(構造設計)に「Core i」を採用した上位モデル「Pentium Gold」と、「Atom」を採用した下位モデル「Pentium Silver」の2モデルがラインアップされています。「Atom」採用モデルは省電力性が高いものの非力なため、「Core i」採用モデルがいいでしょう。

AMD

高性能&高コスパCPU「Ryzen」シリーズでシェアを急速に拡大

インテルに次ぐ第2のCPUメーカーとして、「Athlon」や「Sempron」、「Opteron」といった“知る人ぞ知る”玄人向けのラインアップが中心だったAMD。しかし、同価格帯のインテル製CPUのスペックを上回る「Ryzen」シリーズの登場で状況は一変、「Ryzen旋風」が巻き起こりました。現在も自作PCユーザーたちを中心に、高い支持を得ています。

AMDの主なCPUラインアップ

| AMD | ||

|---|---|---|

| 区分 | モデル名 | コア/スレッド数 |

| 業務用モデル | Ryzen Threadripper | 最大64コア/128スレッド |

| 最上位モデル | Ryzen 9 | 最大16コア/32スレッド |

| 上位モデル | Ryzen 7 | 最大8コア/16スレッド |

| 中位モデル | Ryzen 5 | 最大6コア/12スレッド |

| 下位モデル | Ryzen 3 | 最大4コア/4スレッド |

Ryzen Threadripper ライゼン スレッドリッパー

AMDの超ハイエンドCPUです。最上位モデルとなる「7000シリーズ」は、64ものコアを搭載。4K動画編集やソフトウェアのコンパイルなど、高いマルチスレッド処理を求めるクリエーター向けの製品です。また、CPUソケットには独自の「sTR5」が採用されています。

Ryzen 7 ライゼン セブン

「Ryzen」シリーズの上位モデルで、搭載コア数は8。「Core i7」のスペックに相当する製品で、動画編集からゲームまで、あらゆる作業を快適に行うことができます。「Ryzen」全般に言えることですが、「Core i」シリーズよりもマルチスレッド性能が高いため、動画配信・編集といったマルチタスク作業がメイン場合は「Ryzen」のほうが向いています。

CPUを選ぶときに知っておきたい3つのポイント

CPU選びで最も重要なのは、パソコンの用途とCPUのスペックが合致しているかをチェックすること。ネットサーフィンや動画視聴がメインであれば中位モデルのCPUで十分ですし、4K動画の編集や3Dゲームなどを楽しみたいのであれば、ハイエンドCPUが必要となります。ここでは、自分の用途にピッタリなCPUを選ぶ際に知っておきたいポイントを紹介します。

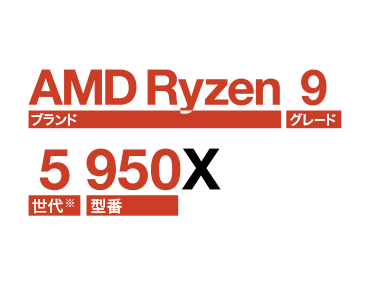

1.CPUのグレードと世代の確認方法

インテル、AMDともに主力のCPUは「Core i ○」「Core Ultra ○」や「Ryzen ○」といったように、○部分に入る数字(グレード)が大きいものほど高性能で、負荷の大きな作業をこなすことができます。また、CPUはPCパーツの中でもとくに技術進歩が著しい製品です。そのため、同じシリーズ名であっても発売時期によって「第○世代」と分類されており、より新しい世代のモデルほど性能の向上などが図られています。なお、1〜2世代前のモデルであれば、それほどスペックに差はありませんが、3〜4世代以前のあまり古いモデルは避けたほうがいいでしょう。

インテル製CPUのグレードと世代の確認方法

AMD製CPUのグレードと世代の確認方法

- Core Ultra シリーズ2を探す

- 第14世代 Core プロセッサーを探す

- 第13世代 Core プロセッサーを探す

- 第12世代 Core プロセッサーを探す

- 第11世代 Core プロセッサーを探す

- Ryzen 9000シリーズの製品を探す

- Ryzen 8000シリーズの製品を探す

- Ryzen 7000シリーズの製品を探す

- Ryzen 5000シリーズの製品を探す

2.コア数とスレッド数

「コア」は演算処理を行う中核部分で、2コアの場合には1コアCPUの2つ分、4コアCPUであれば同時に4つ分の処理をまとめてこなすことができます。コアの数が多いほど「大事な処理が複数あるとき」に手分けしてすばやく行うことができるため、4K動画編集やエンコードといったマルチコアCPU向けに処理を並列化したアプリケーションの実行速度が向上します。

一方「スレッド」はOS上で認識されるCPUの「論理コア」で、インテルの「Hyper-Threading Technology」や AMDの「Simultaneous Multithreading Technology」といった技術によってパソコンに実際の物理コア数よりも多いコア数として認識させ、より効率的に処理を行うというものです。ただし、実際にはコア数が増えているわけではないため、処理状況によっては速度が向上しない場合もあります。

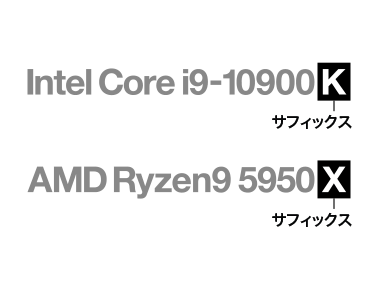

3.モデル名の末尾に付いた英字「サフィックス」

CPUの中には、末尾に英字が付いたモデルも存在します。この英字は「サフィックス」と呼ばれるもので、たとえばインテルのデスクトップ向けモデルなら「K」はオーバークロックに向いた倍率ロックフリーモデル、「F」ならGPU(グラフィック機能)非搭載モデルといった特徴を持っています。CPUを選ぶ際は、世代やグレートとともにサフィックスもチェックするといいでしょう。

インテル製CPUの主なサフィックス

AMD製CPUの主なサフィックス

※「Ryzen」シリーズは基本的にGPU非搭載のため、サフィックス「G」が付いたモデル以外は別途ビデオカードが必要となります。

関連記事

機能やスペックについてもっと詳しく

CPUの機能やスペックを個別にチェック

ここでは、CPU選びの際に知っておくと役立つ機能やスペックについて個別に解説。ぜひチェックして、自分の用途にピッタリな製品を選びましょう。

キャッシュメモリー

CPU内部に設けられた高速な記憶装置のことです。CPUのキャッシュは、1次キャッシュ(高速・小容量)、2次キャッシュ(中速・中容量)、3次キャッシュ(低速・大容量)という階層構造になっており、1次→2次→3次の順にアクセスする仕組みです。キャッシュの容量が大きいほどメインメモリーへのアクセスを減らすことができるため、処理を高速化することができます。なお、CPUの性能が高くなるにつれて、搭載するキャッシュの容量や速度も高くなります。

2次キャッシュ

3次キャッシュ

- 〜4MB未満の製品を探す

- 4〜8MB未満の製品を探す

- 8〜12MB未満の製品を探す

- 12〜20MB未満の製品を探す

- 20〜25MB未満の製品を探す

- 25〜30MB未満の製品を探す

- 30MB以上の製品を探す

クロック周波数

回路が処理の歩調を合わせるために使う信号が1秒間に何回発生するか示すもので、「秒単位でどれほどの計算が可能か」を示す数値です。単位はGHz(ギガヘルツ)で、同一のCPUでコア数が同じであれば、動作周波数の値が大きいほど処理速度は高速になり、TDP(最大発熱量)も大きくなります。

ソケット形状

CPUはマザーボード上にあるソケットに装着しますが、CPUのメーカーやモデルによってソケット形状が異なります。そのため、マザーボードは、CPUに対応したソケット形状のモデルを選択しましょう。現行モデルでは、インテルのLGA1700やLGA1200、AMDのSocket AM4が主流です。

インテル製CPUの主なソケット形状

- LGA4677の製品を探す

- LGA4189の製品を探す

- LGA3647の製品を探す

- LGA2066の製品を探す

- LGA2011-3の製品を探す

- LGA2011の製品を探す

- LGA1851の製品を探す

- LGA1700の製品を探す

- LGA1200の製品を探す

- LGA1155の製品を探す

- LGA1151の製品を探す

- LGA1150の製品を探す

- LGA775の製品を探す

AMD製CPUの主なソケット形状

TDP(Thermal Design Power)・PBP(Processer Base Power)

TDP(Thermal Design Power)は、熱設計電力とも訳され、CPUの設計上想定される最大発熱量を表します。CPUクーラーを選ぶ際の目安となる数値であり、TDPが高いCPUは大型CPUクーラーや大容量電源を用意しないと動作が安定しません。逆にTDPが小さければ小さいほど、低消費電力なCPUであるといえます。なお、PBP(Processer Base Power)は、従来の熱設計指標であるTDPに代わるものとして作られた仕様。インテルの「第12世代 Core プロセッサーシリーズ」から取り入れられ、TDP同様に定格動作時の消費電力を表します。

よくある質問と回答集

自作PCの場合は可能です。メーカー製PCやBTOパソコンの場合は難しい場合もあります

自作PCのCPUを交換する際は、搭載するマザーボードに対応したCPUを選びましょう。メーカー製PCや一部のBTOパソコン、ベアボーンキットなどは、ケースやマザーボードに独自仕様のものを採用していたり、CPUが固定されていたりすることがあり、交換が難しい場合も。また、保証の対象外になってしまう点にも注意が必要です。

最低限「プラスドライバー」さえあれば組み立てることができます

プラスドライバーのほかに、手が届きにくい位置の配線がしやすい「ラジオペンチ」や、マザーボード上のディップスイッチを操作する際に便利な「マイナスドライバー」、静電気を防いでくれる「帯電防止手袋」などがあると便利です。なお、自作PCの組み立てに必要な工具類をセットにした「自作PC工具セット」も販売されているので、こちらを購入するのもいいでしょう。

バルク品は業者向け品、リテール(BOX)品はメーカー正規品です

CPUに限らず、PCパーツにはバルク品とリテール(BOX)品があります。バルク品は、業者やショップがPCパーツメーカーからまとめ買いした商品を小売りにして売られている商品のことです。保証期間が短かったり、説明書がなかったり、簡易パッケージであることが多いものの、リテール品(BOX)よりも低価格で販売されているのが特徴です。いっぽうリテール(BOX)品は、PCパーツメーカーがメーカーの正規保証や説明書、パッケージなどをセットにして一般ユーザーに販売するために出荷した正規品となっています。

用語集

開発コードネーム

「Intel Core」や「AMD Ryzen」などのブランド名とは別に、「Comet Lake」(コメットレイク)や、「Vermeer」(フェルメール)といった、プロセスルールやアーキテクチャごとにCPUに付けられる名前のこと。メーカーがそれぞれの製品を識別するために開発中に用いる名称・愛称を、ユーザー側も使っています。

同時マルチスレッディング

1つのCPUで複数の演算を同時に処理する機能。単一スレッドでは完全には使われないCPU内部資源を複数のスレッド(論理コア)に分配することで、CPUが本来持つ並列性を最大限に引き出してシステム全体のパフォーマンスを向上させるのが目的です。インテルでは「Hyper-Threading」(ハイパースレッディング)、AMDでは「Simultaneous Multithreading Technology」(サイマルテイニアス マルチスレッディング テクノロジー)と呼んでいます。

メモリーコントローラー

メモリーのデータを読み書きする際にメモリーを制御する装置・機能のこと。メモリーコントローラーは、以前チップセットに搭載されていましたが、最近ではCPUに内蔵されるようになっています。メモリーコントローラーによって対応メモリーの速度が決まります。

プロセスルール

半導体回路の配線の幅のこと。プロセスルールが小さくなるほど、1つのチップに搭載するトランジスタの数が多くなり、性能が高くなります。2021年12月時点での最新モデルとなるインテルの第12世代「Core i」シリーズはIntel 7(10nm)、AMDの第4世代「Ryzen」シリーズでは7nmとなっています。

©Intel Corporation

©2022 Advanced Micro Devices, Inc

マザーボード

マザーボード SSD

SSD グラフィックボード・ビデオカード

グラフィックボード・ビデオカード 電源ユニット

電源ユニット PCケース

PCケース