SaaS���i�����ۂɎg���Ă݂��ڍ׃��|�[�g���f��

�����ʁIRPA�c�[�����Љ�

�����v�����E�����g���C�A��������RPA�c�[��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�ЂƂ����ɁuRPA�c�[���v�ƌ����Ă��A���̋@�\��ł��邱�Ƃ͂��܂��܁BRPA�c�[���I�тōł��d�v�ƌ�����̂��������������Ɩ����e�Ƀc�[���̓��ӕ��삪���v���邩�ǂ����ł��B���̂��߁A�u�܂��͎����Ă݂����v�u�ǂ�Ȃ��Ƃ��ł���̂������ۂɎg���Ċm���߂����v�Ƃ����j�[�Y������͓̂��R�ł��傤�B�����ł́A�����v�����△���g���C�A�����p�ӂ���Ă��鐻�i���s�b�N�A�b�v���܂����BRPA�c�[���̏��������������Ă�����́A��������I��ł݂�̂��悢��������܂���B

�v���O���~���O�̒m���������Ă��ȒP�ɑ���ł���RPA�c�[��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�uRPA�c�[���v�ƌ����ƁA���{�b�g�E�V�i���I�쐬�̂��߂ɍ��x�ȃv���O���~���O�m�����K�v�ŁA�����̃n�[�h���������C���[�W������Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������ۂɂ́A�v���O���~���O�̒m�����قƂ�ǂȂ��Ă��ȒP�ɑ���ł���A�m�[�R�[�h�E���[�R�[�h��RPA�c�[���������Ă��܂��B�����ł́A��r�I���삪�ȒP�ŁARPA�c�[���̏��S�҂ɂ����������i���s�b�N�A�b�v���܂����B�v���O���~���O�̒m���⓱���ɍۂ��ĕs���������Ă�����́A���Ђ�������`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�I���v���~�X���I���\��RPA�c�[��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�N���E�h�o�R�ŃT�[�r�X�����RPA�c�[�����������A�I���v���~�X�i���ЃT�[�o�[��ʼn^�p�Ǘ�����^�C�v�̐��i�j���I���\��RPA�c�[��������܂��B�N���E�h�Ɣ�r���ăI���v���~�X�̏ꍇ�̓T�[�o�[��p�ӂ���K�v�����邽�ߓ����R�X�g�������Ȃ肪���ł��B�������A��K�͂Ȏ����╡�G�ȃ��[���ɂ��Ή��ł���Ƃ��������_������܂��B�����ł̓N���E�h�̑��A�I���v���~�X���I���\�Ȑ��i���s�b�N�A�b�v�B�������������Ɩ����e��K�p�͈͂ɍ��킹�āA�N���E�h�E�I���v���~�X���ꂼ��̑I�������������Ă݂Ă��������B

�[���C���X�g�[���^��RPA�c�[��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�u�f�X�N�g�b�v�^�v�Ƃ��Ă��A�[���ɃC���X�g�[�����ė��p����^�C�v��RPA�c�[��������܂��B���̃^�C�v�̓C���X�g�[�������[���ł̂ݎ��s�����Ƃ����������邱�ƂɂȂ�̂ŁA��r�I�͈͂������P����ƌ����ł��B���̕������R�X�g�������A�ݒ�����₷���Ƃ����������b�g������܂��B��K�͂ȗ��p�͑z�肵�Ă��炸�A�V���v���ȋ@�\�����߂Ă���ꍇ�ɂ͂��Ѓ`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

RPA�c�[����r�\

| �T�[�r�X�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �����v���� | - | - | - | - | - | - | - | - | �� | - | �� | - | - |

| �����g���C�A�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | - | �� | - | �� | �� | �� | �� |

| ������p | 0�~ | 110,000�~ | - | 0�~ | 0�~ | 0�~ | - | - | - | - | - | 110,000�~ | - |

| ���z/���[�U�[ | - | - | 14,080�~ | - | 110,000�~ | - | - | - | 2,473�~ | - | - | - | - |

| ���z | - | 71,500�~ | - | - | - | - | 33,000�~ | - | - | - | 10,560�~ | 88,000�~ | - |

| �����ڍ� | 1�N1�l������220,000�~�` | - | ������������12�����Ԃ̌_��̏ꍇ�A���z���p����10%�����ƂȂ�܂��B��2025�N6���ȍ~�̋��z�ł� | 1�N���C�Z���X396,000�~ | - | 1�N46,200�~/�䁦CELF�{��231,000�~/�N���ʓr�K�v�i10���C�Z���X�܂ŗ��p�\�j | - | 1�N850,000�~�̃T�u�X�N���v�V�����B���P�ʂ͉����k�B | - | �v���ς��� | - | - | �v���ς��� |

| �Œᗘ�p���� | 1�N | 1���� | 1���� | 1�N | 1�N | 1�N | - | 1�N | - | - | - | - | - |

| �Œᗘ�p�l�� | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

| �T�|�[�g | ���[���b�`���b�g�b�d�b�bBacklog�T�|�[�g | ���[���b�w���v�Z���^�[ | ���[���bWeb��c�i��������j | ���[���b�d�b�bWeb��c | ���[���b�d�b�bWeb��c | ���[���b�d�b | ���[�� | ���[���bWeb��c | ���[�� | ���[���b�`���b�g | ���[���b�`���b�g | ���[���b�d�b�b�I�����C�� | - |

| �@�\ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �A�g�T�[�r�X | - | Chatwork | - | - | - | - | LINE Works�bkintone�bExcel�bSlack�bSalesforce & Force.com�bAmazon Web Services�bBox�bFacebook�bGmail�bGoogle Ads | - | Excel�bOutlook�bSharePoint�bOneDrive�bGmail�bGoogle Drive�bYouTube�bTwitter�bSlack�bSalesforce | �}�l�[�t�H���[�h�N���E�h��v�bSharePoint�bSmartHR�bkintone�bMazrica�bGoogle Drive�bChatwork�bfree��v�bOpen AI�bSlack | Gmail�bGoogle�X�v���b�h�V�[�g�bZoom�bGoogle Workspace�bMicrosoft Excel�bGoogle �h�L�������g�bOpenAI�bChatGPT�bOutlook�bGemini | - | Microsoft 365�bGoogle Workspace�bBox�bOpenAI�bAzure OpenAI |

RPA�c�[���ꗗ

-

-

������p0�~

-

�����ڍ�1�N1�l������220,000�~�`

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

���L���Ɩ��v���Z�X���������E���������[�R�[�h�c�[���ŁA���L���V�X�e���ɑ��Ď��������K���\��RPA�v���b�g�t�H�[���ł��B�������ꂽ���ŁA��R�X�g�ňꌳ�Ǘ��Ɠ�������������^�Ɩ����������B����1500�Јȏ�̓������т�����A��Ƃ̐��Y����������͂Ɏx�����܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�����̃e�N�m���W�[�p�[�g�i�[�ƘA�g���Ă��邽�߁A������IT�C���t���Ƃ��X���[�Y�ɘA�g�ł���ꍇ�������ł��傤�B�܂��A�������ŗ��p���镔�i�i�v���O�C����A�h�C���j�̎�ނ������̂ŁA�J�X�^�}�C�Y���������A����̋Ɩ��j�[�Y�ɍ��킹�����������\�ł��B���E���ŗ��p����Ă���RPA�c�[���Ȃ̂ŁA��K�͂ȃ��[�U�[�R�~���j�e�B�����݂��A���[�U�[���m�̏�������A�h�o�C�X���[�����Ă���_�����͂ł��B- �����v����������

- �ȒP����

-

-

-

������p110,000�~

-

���z71,500�~

-

�Œᗘ�p����1����

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

�^��@�\�ŒN�ł��J���^����RPA���쐬�\RoboTANGO�́A�ቿ�i�ŃX���[���X�^�[�g���\�ȍ��YRPA�c�[���ł��B�^��@�\�ŒN�ł��ȒP��RPA���{�b�g���쐬�E�^�p�ł��邽�߁A���m����Z�p���Ȃ��Ă����S���ē������������܂��B1���C�Z���X��PC�ŋ��L�ł��邽�߁A�`�[���╔����A���_�Ԃł��_��ɉ^�\�ł��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

���C�Z���X�t�^����PC���Œ�ł͂Ȃ��I���E�ؑ։\�Ȃ��߁A���Ȃ����C�Z���X���ł��A��������⋒�_�Ƃ������L�͈͂�RPA�c�[����W�J���₷���̂������ł��B���̂��߁A�u������RPA�쐬�҂��琬���₷���v�u�]�ƈ��S���ŋƖ����P�Ɏ��g�݂₷���v�ȂǁARPA�쐬�҂����l�����Â炢�����b�g������܂��B�����āA�����g���C�A���A�����O�̎������Ɩ��̑I��x���A1�����P�ʂł̌_��Ƃ������ARPA�c�[���̓����̂��₷�������͂ł��B- �����v����������

- �ȒP����

- �[���C���X�g�[���^

-

-

-

������p-

-

���z/���[�U�[14,080�~

-

�Œᗘ�p����1����

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

��y���{�i�h�I�����̂��₷���Œ�]�̂���RPA�T�[�r�XCoopel�́A�v���O���~���O�m����RPA�̌o���s�v�B���S�҂ł��ȒP�ɓ��X�̋Ɩ����������ł��A����哱�Ŏd�����������ł���RPA�T�[�r�X�ł��B�N���E�h�^�Ȃ̂Ń����[�g���[�N�����ł����{�b�g�̋��L��Ď����e�ՁB�����������g���C�A���ŗ��p�J�n���������܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�킩��₷�����[�U�[�C���^�[�t�F�C�X�ŁA�A�N�V������g�ݍ��킹�ăV�i���I���쐬������A����Ă���V�i���I�e���v���[�g�𗘗p������A���S�҂ł��ȒP�ɗ��p�ł��܂��B�e�A�N�V�������ǂ̂悤�ȋ���������̂��A�����ɉ����āA�A�j���[�V�����Ŋm�F�ł���̂ŁA�e�A�N�V�����𗝉����₷���_���|�C���g�ł��B�܂��A�쐬�����V�i���I�����삵�Ȃ��ꍇ�́A�����N���b�N�ŃV�i���I�̋��L���ł��A�T�|�[�g�����܂��B- �����v����������

- �ȒP����

-

-

-

������p0�~

-

�����ڍ�1�N���C�Z���X396,000�~

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

���[���ő���M����A�����Ƃ̂�����������������RPA�u���[���ł̂����͂������ɐl���`�F�b�N���Ȃ��Ɓv�ƁA�������E��������������߂Ă��܂��B���[���[���������RPA�wAuto���[�����l�x�́A���[���ɓY�t���ꂽ������[�i���A�������Ȃǂ̏����Ɩ������������܂��B���[���Ɋւ��A�i���O�ȍ�Ƃ�������A�Ɩ��̎������コ���邱�Ƃ��ł��܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

PC��X�}�[�g�t�H���Ŏg�p�ł��郁�[���[�i���[���\�t�g�j�ɂ́AOutlook�AApple���[���ȂǁA���܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B��v�ȃ��[���[�ƘA�g�\��RPA�c�[���͕������݂��܂����A���̐��i�́A���[���Ɩ��̎�������O��ɂ����u�Ǝ��̃��[���[������v���Ă��܂��B���̂��߁A���ݗ��p���Ă��郁�[���[���A���[���Ɩ��̎������ɓ��������Ǝ����[���[�ɒu�������A�e�탁�[���Ɩ����������������ꍇ�ɂ������߂ł��B- �����v����������

- �I���v���~�X���I����

-

-

-

������p0�~

-

���z/���[�U�[110,000�~

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

�u�Ɩ����~�߂Ȃ��v�`���ꂪ�I��RPA�\�����[�V����RPA�̓����Ɖ^�p���ȒP���m���Ɏ������A�Ɩ������������܂��B����Œ蒅���₷�������I�ȑ��쐫�ƁA�Ɩ����~�߂Ȃ������ғ����萫�ɒ�]������܂��B ����������S���Ď�������W�J�ł���悤�A�����^�̃J�X�^�}�[�T�N�Z�X�v���������p�ӁB���Y��������x�����܂��B����AI�����ځA�n���I�ȋƖ��̃T�|�[�g�����܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�Ɩ��̎������ɂ����āA�ł��d�v���ŏ��ɍs���ׂ����Ƃ́A�u�Ɩ��̒I���v��u�Ɩ��v���Z�X�̐����v�ł��B�������̌��ʂ��ő剻���邽�߂ɂ́A����������O�ɁARPA�c�[��������̐��ʂⓊ���Ό��ʂ����ʂ��A�v��I�ɋƖ��������v���W�F�N�g�𐄐i����K�v������܂��B���̓_�ɂ����āA�����g���C�A���̒i�K����A�ꑮ�̃J�X�^�}�[�T�N�Z�X�v�����i�[�ɂ�鋭�͂Ȏx��������̂ŁA���߂�RPA�c�[��������ꍇ�ɂ��������߂ł��B- �����v����������

- �I���v���~�X���I����

-

-

-

������p0�~

-

�����ڍ�1�N46,200�~/�䁦CELF�{��231,000�~/�N���ʓr�K�v�i10���C�Z���X�܂ŗ��p�\�j

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

�h���b�O���h���b�v�ŊȒP��RPA���쐬�I�ƊE�ň��l����CELF�i�Z���t�j�́A�\�v�Z�̋@�\�����Ɩ��A�v�����m�[�R�[�h�ŊJ�����邱�Ƃ��ł���c�[����RPA�@�\������SaaS�T�[�r�X�ł��BCELF��RPA�͐��m���Ȃ��ŊȒP�ɍ��A�摜�F���ł̃}�E�X�����X�P�W���[���o�^�AWeb�T�C�g�̑���AExcel�̎�荞�ݓ������Ȃ��ݒ�Ŏ��s���邱�Ƃ��ł��܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

������Excel�t�@�C����L�x�ȃe���v���[�g���g���āA�Ɩ��A�v���P�[�V�����̍쐬�A�f�[�^�̈ꌳ�Ǘ���A�v���P�[�V�����Ԃ̃f�[�^�A�g���\�ł��B������Excel�t�@�C���𗘗p������^�Ɩ����������������ꍇ�A�����悭�Ɩ����������ł��܂��B�܂��A���[�U�[���g�����ꂽExcel�Ƃ悭�������[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�Ȃ̂ŁA�V�����c�[���𗘗p����ۂɔ�������u�w�K�R�X�g�����Ȃ��čςށv�Ƃ����������b�g������܂��B- �����v����������

- �ȒP����

-

-

-

������p-

-

���z33,000�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

�V�X�e����N���E�h�ƘA�g���m�[�R�[�h�Ŏg����f�[�^�A�g�c�[��100��ވȏ�̃V�X�e����N���E�h�ƘA�g�\�ȃf�[�^�A�g�c�[���ł��B�`�F�b�N�|�C���g�@�\���ʃf�[�^�����A�G���[�����ȂǁA�f�[�^�����S�E���S�ɘA�g���邽�߂̋@�\�𑽐��p�ӁB�m�[�R�[�h�Z�p�ɂ��N�ł��J�����\�B�������ɂ��Ɩ��̌������Ɛ��Y�������サ�A�R�X�g�̍팸��l�ޕs���̉����ɂ��Ȃ���܂� -

-

-

������p-

-

�����ڍ�1�N850,000�~�̃T�u�X�N���v�V�����B���P�ʂ͉����k�B

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

�����A�L�͈͂̃I�u�W�F�N�g�F���Ɛv���ȃT�|�[�g�wMinoRobo�x�͑f�����N���ƍ����Ȏ��s���x�������B�L�͈͂̃I�u�W�F�N�g���F���\�ō����ȉ摜�}�b�`���O��X�N���v�g���s���\�ȍ��@�\�ɂ��ւ�炸�V���v���ȃp�����[�^�ݒ�Ɛv���ȃT�|�[�g�Ńo�b�N�I�t�B�X�̕��݂̂ł��Ɩ����������s�����Ƃ��ł��܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�����I�ȃ��[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�Ȃ̂ŁA�ݒ��J�X�^�}�C�Y���ȒP�ɍs���܂��B�u�������V�i���I�v�̍쐬�́A�}�E�X�����̂ōs�����߁AExcel���𗘗p�ł�����x�̃X�L��������A�v���O���~���O�m���͕s�v�ł��B�o�^���ꂽ����́A��ނ��ƂɐF��������A���{��ŋL�ڂ���Ă��܂��B���̂��߁A���F���������A�ݒ��̃����e�i���X���ȒP�ɍs���܂��B�Ȃ��A���肪���̂��̔��p�[�g�i�[�o�R���ɂ��A�T�|�[�g���j���[�͈قȂ�܂��B- �����v����������

- �ȒP����

- �[���C���X�g�[���^

-

-

-

������p-

-

���z/���[�U�[2,473�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����v����

Microsoft������N���E�h�������v���b�g�t�H�[��Microsoft������T�[�r�X�ŁARPA��N���E�h�AAI��g�ݍ��킹���N���E�h�������v���b�g�t�H�[���ł��B���[�R�[�h�Ȃ��獂�x�ȃt���[���\�z�ł��A�Ɩ��̎����������͂Ɍ㉟�����܂��B��������L���܂Ń��C�Z���X�ɂ���������@�\�̍�������A�L���ł͕��L���T�[�r�X��g�ݍ��킹���t���[��p�ӂ��܂��B -

-

-

������p-

-

�����ڍ��v���ς���

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����g���C�A��

�l�̎�ɂ���Ƃ��������ł���f�X�N�g�b�vRPA�T�[�r�XWeb�ŏ����W�A���[������M�A�f�[�^���H�Ȃǂ��s����f�X�N�g�b�v�^RPA�T�[�r�X�B�}�E�X�E�L�[�{�[�h����Ȃǐl�̎�ōs����������������邱�ƂŁA�q���[�}���G���[�̍팸���Ǝ��Ԃ̒Z�k�A���t�����l��Ƃւ̃V�t�g�Ƃ��������ʂ������߂܂��B�A�V�X�g�@�\�t���Œ����I�Ɏg���邽�߁A���삵�₷���̂��|�C���g�B -

-

-

������p-

-

���z10,560�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����v����

- �����g���C�A��

AI��OCR�Ȃǂ̋Z�p��g�ݍ��킹�Ĉ�A�̋Ɩ����������ł����@�B�w�K��AI�AAPI�ARPA�AOCR�Ȃǂ̋Z�p��g�ݍ��킹�āA��葽��ɂ킽��Ɩ��̎������������ł���A�n�C�p�[�I�[�g���[�V�����c�[���ł��B���L���A�v����T�[�r�X�ƘA�g���A�t���[�{�b�g�̃e���v���[�g���L�x�ɗp�ӂ��܂��B�t���[�v�������܂�4�̃v�����ŁA���L�����[�U�[�w���J�o�[���܂��B -

-

-

������p110,000�~

-

���z88,000�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����g���C�A��

�蒅��98���ɂ͗��R������B��Ȃ�RPA�u�����ǂ�����v�u���䂢���Ɏ肪�͂��v �@�\��A�ȒP�ł킩��₷�����[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�ɂ�蓱���蒅�����A�b�v���܂��B���S�ȃZ�L�����e�B���̐���������Ă���A���S���Ă��g�����������܂��BRPA�ɑ���Ɂu��Ɓv������Ă��炤���ƂŐl�Ԃ͂��N���G�C�e�B�u�Ȏd���֒��́B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�g�b�v�A���{�b�g����ꗗ�A�ڍw����3��ʂ𗘗p�����V���v���ȉ�ʑ���ŁA���������������܂��B���C�Z���X��ɓ����x����T�|�[�g�x��������ꂽ�����̌n�ł��邽�߁A�g�[�^���R�X�g�̌��ς�����e�Ղł��B�����T�|�[�g�ɂ����钼�ړI�x���͍s���Ă���܂��A�A�t�^�[�t�H���[������A���ł����x�ł����k�ł��܂��B�������������Ɩ��̓�Փx�◘�p�҂̒m�����x���ɕs��������ꍇ�́A�����̌��ł𗘗p���āA���O�ɔ��f����Ƃ悢�ł��傤�B- �����v����������

- �ȒP����

- �[���C���X�g�[���^

-

-

-

������p-

-

�����ڍ��v���ς���

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����g���C�A��

���S�Ҍ����̃m�[�R�[�h�ŃV�i���I�쐬���\�ȃc�[����p�ӁB�m�[�R�[�h�Ŏg�p�ł���V�i���I�i��������������s���e�j�쐬�G�f�B�^�uWinActor Storyboard�v�ɂ��h���b�O&�h���b�v�Ŋ�{�I�ȃV�i���I���쐬�ł��܂��B����AI�𗘗p�����V�i���I�쐬�@�\�������ق��A�㋉�Ҍ����ɂ́A��p�̃v���O���~���O����ɂ��V�i���I�J���@�\����܂��B -

- �������߃|�C���g���ďC��������

- ���M�E�ďC�@�Ŗ얁������

- NEC�ŃL�����A���X�^�[�g�����A�l�ވ琬�E���C�Ɩ��Ɍg���B���̌�A���{�}�C�N���\�t�g�ɓ]�E���A�ڋq�̉ۑ��IT���i�ʼn�������u�V�j�A�\�����[�V�����X�y�V�����X�g�v�Ƃ��ď]���B���݂́A�X�^�[�g�A�b�v��ƂɂĎЈ��Ƃ��đg�D�̋Ɩ��Ɍg���Ȃ���A�l�Ƃ��Ă��R���T���e�B���O��u���Ȃǂ��s���A�g�D�ƌl�̎d���𗼗��������V���������������H���B�����ɁuTeams�d���p�v�uPower Automate�����d���p�v�Ȃǂ�����B

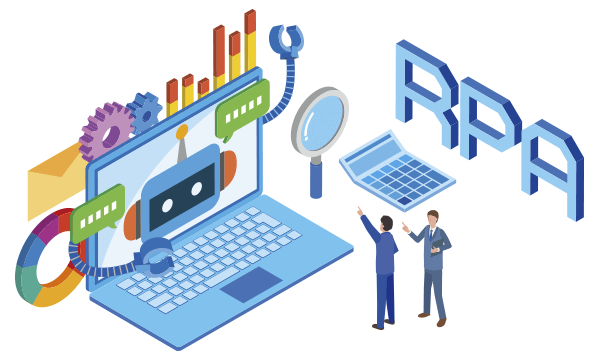

RPA�c�[���̊�b�m��

���X�̋Ɩ��̒��ł́A�\�v�Z�\�t�g�Ȃǂōs���f�[�^���͂⌎�����|�[�g�쐬�Ƃ������P���ȃ��[�e�B�����[�N�ɂ���āA�ǂ����Ă���Ԃ⎞�Ԃ����ꂪ���B�����������Ɩ������������A�������𐄐i�ł���̂��uRPA�c�[���v�ł��B�P���Ȃ���~�X�̋�����Ȃ��Ɩ��ł��A�l�I�~�X��h�~���A��Ƒ��x���グ���܂��B�����ł́ARPA�c�[���̓����S���҂����ւ̃A���P�[�g���ʂ������A���c�[���̓������Љ�I

- RPA�c�[���Ƃ́H �킩��₷����� ��Ԃ⎞�Ԃ̂�����A���X�̂��܂��܂Ȓ�^�Ɩ����ȒP�Ɏ������I

- RPA�c�[���̎�ȋ@�\ �u�i�r�v��u���R�[�f�B���O�v�ɂ��u�V�i���I�v�쐬�����S

- RPA�c�[���̎�� 3�̃^�C�v����Ɩ����e�◘�p�K�͂ɓK�������̂�I�ڂ��I �y�R�����z�}�N���@�\�uVBA�v�Ƃ̈Ⴂ

- ���ۂɓ�����S�������l�ɕ������IRPA�c�[���̓����O�Ɠ����� RPA�c�[�����������ߎ� RPA�c�[���̓����Ɏ��s���Ȃ����߂ɒ��ӂ���|�C���g

- RPA�c�[���̂������߂̑I�ѕ�

- �y�����T�v�z

-

- �����ΏہF�ߋ�1�N�ȓ��ɉ��i.com�𗘗p�������̒��ŁA����3�N�ȓ���SaaS���i�𗘗p�������Ƃ̂���20�`50��̉�Ј��̕�

- �������ԁF2024�N9��25���`9��29��

- ������@�F��蒲����Ђɂ�郂�j�^�[��Ώۂɂ���Web�A���P�[�g�i�J�J�N�R�����ׁj

- �Ґ��F1,617�l�i�����A�ł����p����SaaS���i�̎�ނ�RPA���Ɖ���549�l���W�v�j

- �j���䗦�F�j��81.1%�A����18.9%

- �N��䗦�F20��4.2%�A30��15.2%�A40��34.5%�A50��46.1%

RPA�c�[���Ƃ́H �킩��₷�����

��Ԃ⎞�Ԃ̂�����A���X�̂��܂��܂Ȓ�^�Ɩ����ȒP�Ɏ������I

RPA

Robotic Process Automation

�\�t�g�E�F�A���{�b�g�ɂ��Ɩ��̎�����

| ���p�����Ƃ̋Ǝ� | �Ǝ��킸 |

|---|---|

| ���p���镔�� | �l��/����/�o��/�J��/�c�ƕ���Ȃ� |

| ���p�V�[�� |

���[���̑��M��|�[�g�̍쐬�ȂnjJ��Ԃ��s���Ɩ� �f�[�^���͂ȂǏ������������ɑ����Ɩ� ���G�Ȕ��f��v�l��K�v�Ƃ��Ȃ����[�����ł���Ɩ� |

RPA�c�[���Ƃ́A���[�������܂��Ă����^�Ɩ����\�t�g�E�F�A���{�b�g�Ŏ���������c�[���B�������̔��s�E���[�����M�⎩�Џ��i�̉��i��ɐ��̊Ǘ��ȂǁA�o�b�N�I�t�B�X�̈�A�̒�^�Ɩ����u�V�i���I�v�Ƃ��Ċo���A�]�ƈ��̑���Ɏ����Ői�߂Ă���܂��B�����f�[�^�����̐�����ʂɂ����Ă�24���ԉғ��őΏ�����̂ł�菭�Ȃ��l��Ǝ��ԂŎ��s�ł��邤���ɁA�l�I�~�X���h�~�B����ɂ��A�l����̐ߖ���Ɠ����̒Z�k�̂ق��A�]�ƈ��̃��`�x�[�V���������Y���̃A�b�v�ɂ��Ȃ����܂��B

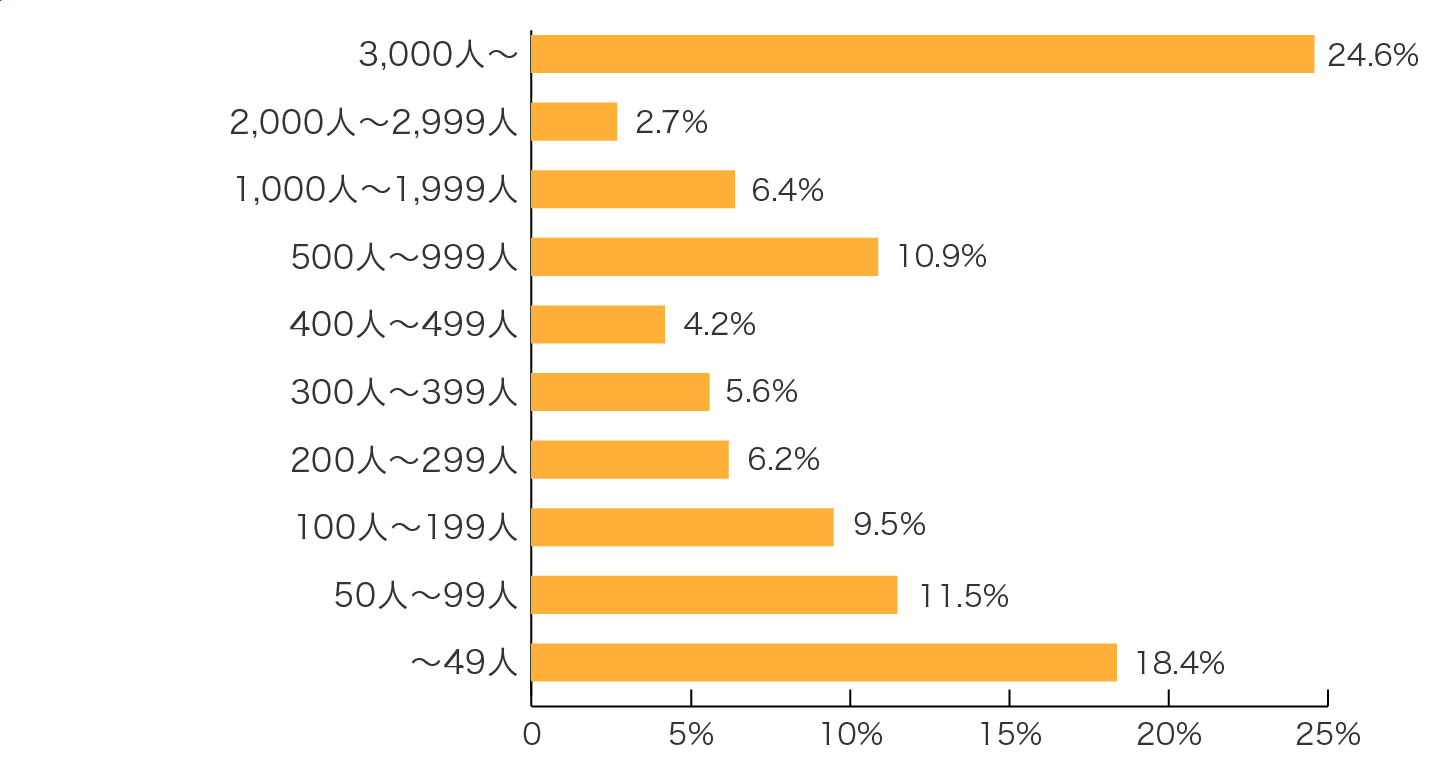

RPA�c�[���́A�����A�����A�����A�T�[�r�X�A�^�A�E�����A��ÁE���ȂǁA�ƊE��Ǝ�͖��Ȃ������ۂ��ŁA�o�b�N�I�t�B�X�Ɩ��������قǁA�K�v���͍��߂ł��B�܂��A��̃O���t������킩��悤�ɁA�ώG�ȃ��[�e�B�����[�N�͏]�ƈ��̃��`�x�[�V���������܂�ɂ��������ɋ���R�X�g��������̂ŁA���p�҂����Ȃ��ꍇ�ł��A�l�I���\�[�X��L�����p���邽�߂ɁARPA�c�[��������p�^�[��������悤�ł��B

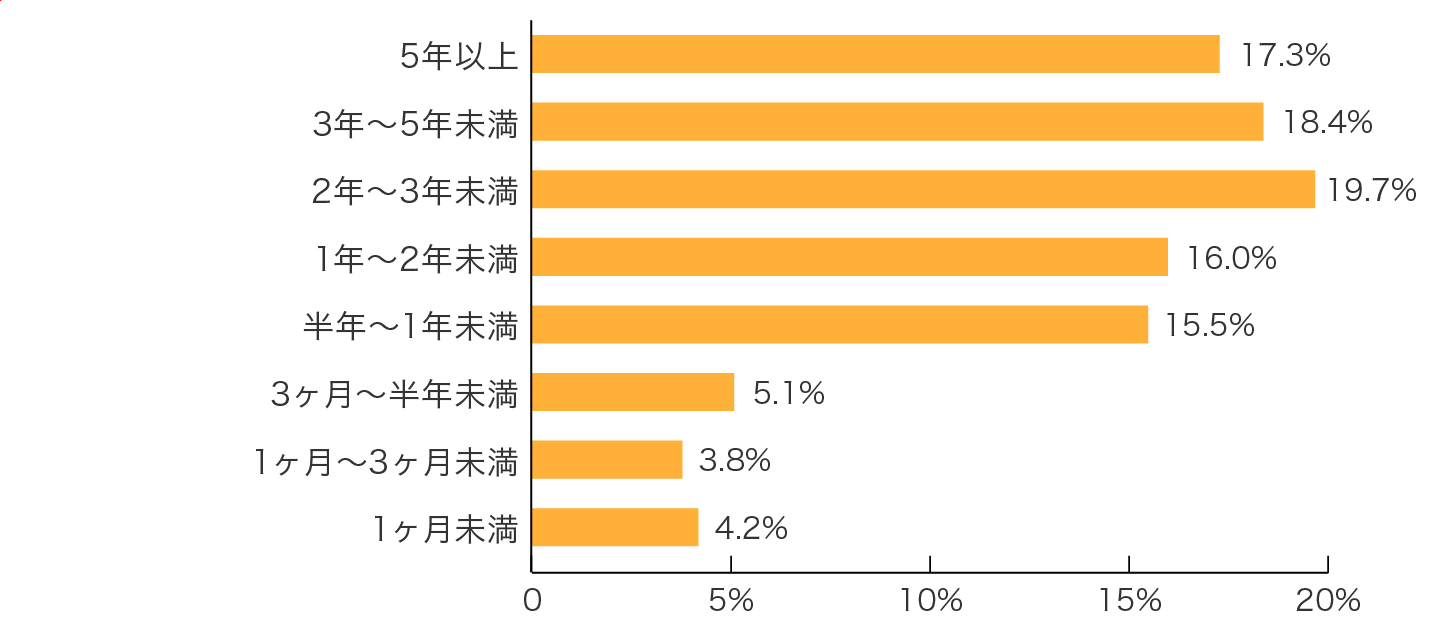

��̃O���t����킩��悤�ɁA���p���Ԃ������ɂ킽��X���ɂ��闝�R��1�́ARPA�c�[�������ۂɋƖ��������ɂȂ��邩��A�ƍl�����܂��B��xRPA�c�[���ɂ�鎩�����̌�������X�s�[�h��m���Ă��܂��ƁARPA�c�[�����̂̕ύX�͍l���Ă��A�ēx�u�l�̎�v�ɖ߂��Ƃ����I�����͍l���ɂ����̂ł��傤�B

RPA�c�[���̎�ȋ@�\

�u�i�r�v��u���R�[�f�B���O�v�ɂ��u�V�i���I�v�쐬�����S

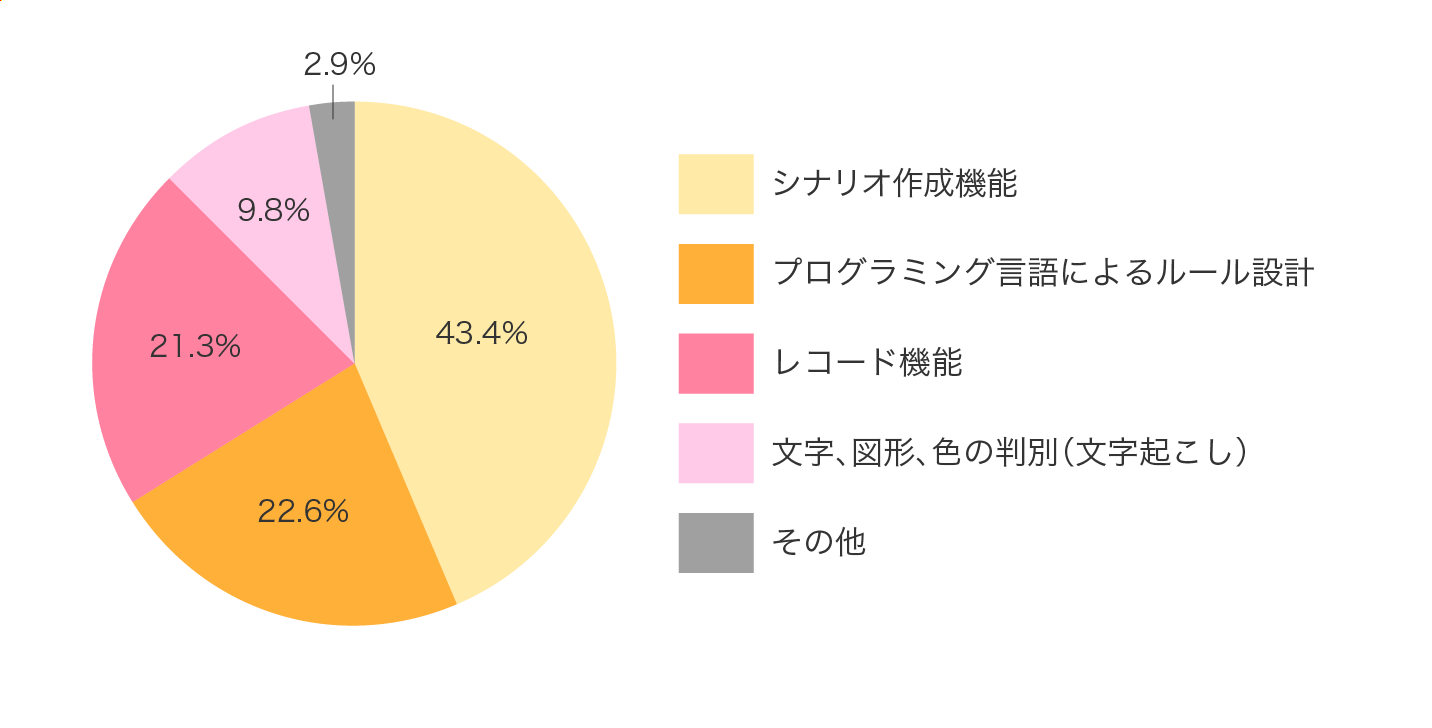

RPA�c�[���̎�ȋ@�\�́A��^��Ƃ̃��[�����u�V�i���I�v�Ƃ��ċL�^���Ď����Ŏ��s�����邱�Ƃł��B���Ă̓v���O���~���O���ꂪ�K�v�ł������A�ߔN��RPA�c�[���́u�V�i���I�v�쐬�@�\�ł́A�u�i�r�v���j���[����I��������A���ۂ̋Ɩ��H�����u���R�[�f�B���O�i�L�^�j�v���đg�ݗ��Ă���ƁA�ȈՉ����i��ł��܂��B�܂��A���̏��ނ��X�L�������Ē��̕�����F������uOCR�@�\�v�ŁA�A�i���O�f�[�^����荞�߂鐻�i���o�ꂵ�Ă��܂��B

�ǂ�ȂɗD�G�ȋ@�\������Ă���RPA�c�[���ł��A�u�V�i���I�v��K�ɍ쐬�ł��Ȃ���A���̃����b�g�͋���ł��܂���B��̃O���t����킩��Ƃ���A�ł��������p���@�́u�V�i���I�쐬�@�\�v�Ƃ������ʂ�����ƁARPA�c�[���̓����͂܂��ߓn���ƍl�����A���Ђ̍�Ƃɑ��Ď������ł���\����T��Ȃ���A�u�V�i���I�v�쐬�ɂ�������ł��邱�Ƃ��킩��܂��B���Ȃ݂ɁARPA�c�[���̋��^�C�v�ɂ��肪���ȁu�v���O���~���O����ɂ�郋�[���v�v�ƁA�ߔN�̐V�^�C�v�ʼn\�ȁu���R�[�f�B���O�@�\�i�ɂ�郋�[���v�j�v�͂قړ����Ƃ������ʂł����B

RPA�c�[���̎��

3�̃^�C�v����Ɩ����e�◘�p�K�͂ɓK�������̂�I�ڂ��I

RPA�c�[���́A�傫��������3��ނ���܂��B����ꂽPC�ɂ̂�RPA�c�[�����C���X�g�[�����č�Ƃ�����������u�f�X�N�g�b�v�^�v�A���Г��ɓK�ȃT�[�o�[��l�b�g���[�N����ݒu���Ďg���A�Z�L�����e�B�[�ɒ������u�i�Г��j�T�[�o�[�^�v�ARPA�c�[���̒�Ƃ̃\�t�g�E�F�A���{�b�g�ɃC���^�[�l�b�g����ăA�N�Z�X���AWeb�u���E�U��Ńf�[�^���������Ȃ��u�N���E�h�^�v��3��ނł��B

| RPA�̃^�C�v | �����b�g | �f�����b�g |

|---|---|---|

| �f�X�N�g�b�v�^ | PC1�䂩��ł������\�B��БS�̂Ƃ������́A����PC���Ŏ�������Ƃ��s�����Ƃɂ��A�Ɩ��S���҂̖ڂ̓͂��͈͓��Ŋ��p�ł���B | �c�[�����C���X�g�[������PC���ł�����Ƃ��������ł��Ȃ����߁A������PC���܂����Ŏ���������Ƃ��������p�͓���B |

| �T�[�o�[�^ | �Г��T�[�o�[���Ń\�t�g�E�F�A���{�b�g���ғ������邽�߁A��ʂ̃f�[�^��Ɩ������f�������������\�ɁB�Z�L�����e�B�[�����߂₷���B | ��ʂ̃f�[�^�����Ƃ��������ׂ̍�����Ƃ́A�Г��T�[�o�[�̐��\�Ɉˑ�����B�Ǝ��̃l�b�g���[�N�\�z�ȂǁA�����R�X�g�͍����B |

| �N���E�h�^ | �����R�X�g���}���₷�������ɁA�Z���ԂŎg���͂��߂���B���łɗ��p���Ă���N���E�h�T�[�r�X�Ƃ̘A�g�����₷�����Ƃ������B | ��{�I�ɂ́AWeb�u���E�U�ő���ł����Ƃ����������ł��Ȃ��B�f�X�N�g�b�v�A�v���P�[�V�����Ƃ̘A�g�͓���B |

�y�R�����z�}�N���@�\�uVBA�v�Ƃ̈Ⴂ

�������ł���͈͂�K�{�X�L���Ȃǂ��قȂ�I

VBA

Visual Basic for Applications

Microsoft Office�̃A�v���̋@�\��

�g���ł���v���O���~���O����

PC��Ƃ̎������Ƃ����ƁA�}�C�N���\�t�g�ЁuMicrosoft Office�v�V���[�Y�̃}�N���@�\�uVBA�v���v�������ׂ�l�������ł��傤�B�uVBA�v�́A���V���[�Y�́uExcel�v�uAccess�v�uWord�v�uOutlook�v�uPowerPoint�v�Ƃ������A�v�����̍�Ƃ݂̂�������������́B�v���O���~���O�̃X�L�����K�v�ł��B�����ۂ�RPA�c�[���́A�v���O���~���O�̃X�L���͕K�v�Ȃ����i�������A�ق��̃A�v���Ƃ����L���A�g�ł���̂������ł��B

���ۂɓ�����S�������l�ɕ������IRPA�c�[���̓����O�Ɠ�����

RPA�c�[�����������ߎ�

���ЂɕK�v�ȋ@�\�Ǝg���₷��UI�����c�[����T�����I

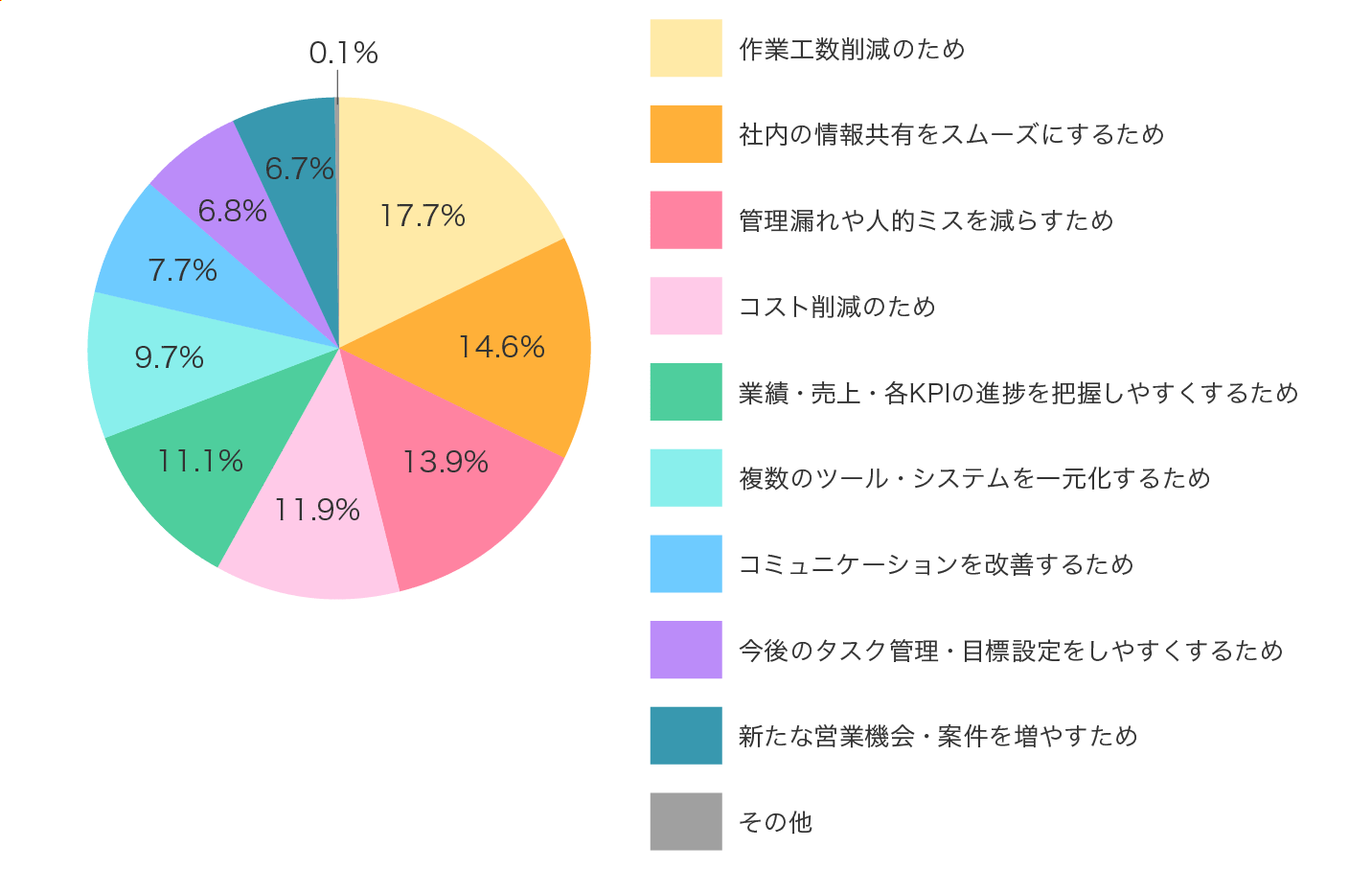

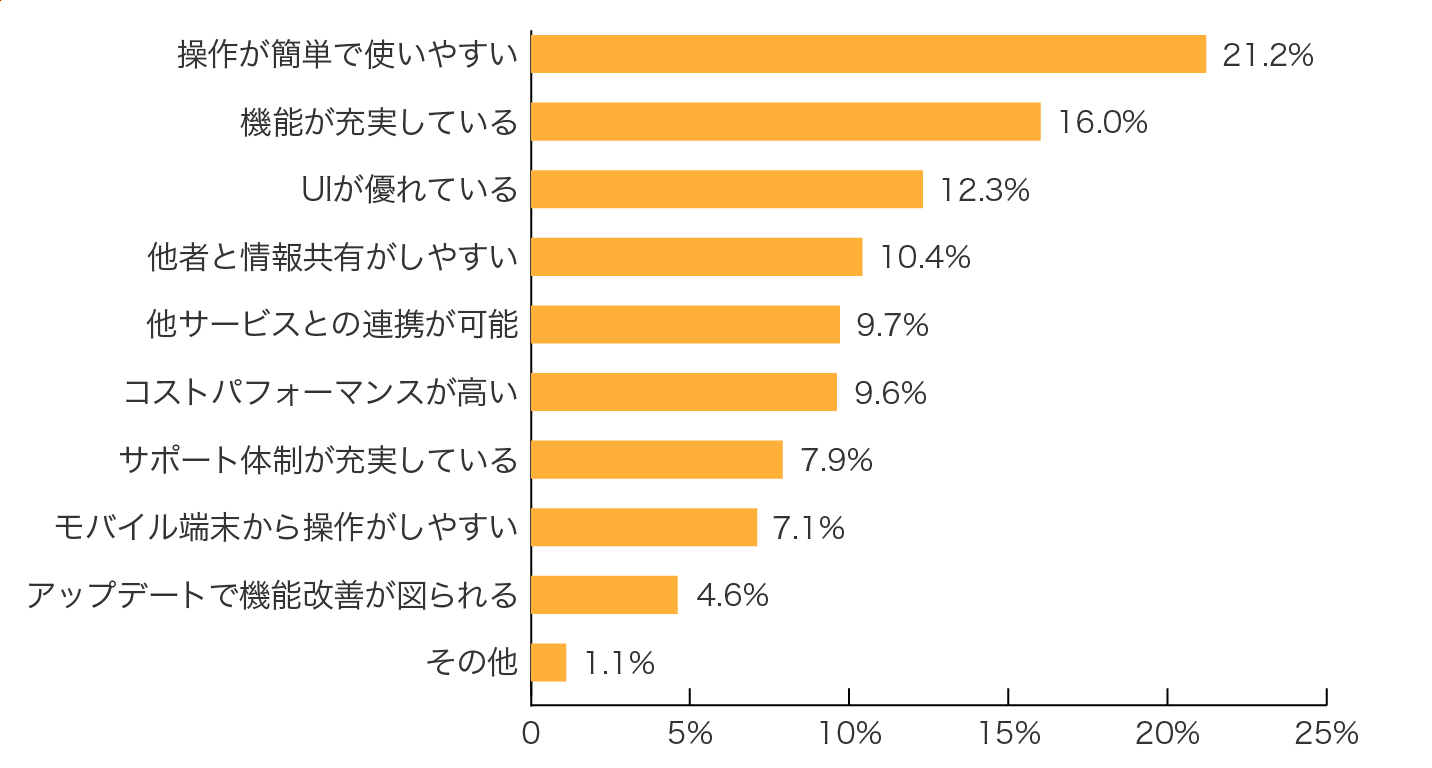

RPA�c�[���̓����S���҂֎��{�����A���P�[�g�ɂāA�����̌o�܁E���R�ł����������̂��u��ƍH���팸�̂��� �v�ŁA3�Ԗڂ��u�Ǘ��R���l�I�~�X�����炷���߁v�A4�Ԗڂ��u�R�X�g�팸�̂��߁v�Ƃ����A��Ƃ����������A�q���[�}���G���[���h�~����RPA�c�[���Ȃ�ł͂̋��݂����f���ꂽ���ʂƂȂ�܂����B�����ۂ��ŁA2�ԖڂɁu�Г��̏�L���X���[�Y�ɂ��邽�߁v�A5�ԖڂɁu�ƐсE����E�eKPI�̐i����c�����₷�����邽�߁v�ƁA���Ƃ̐��i�͂Ɋւ�闝�R����ʂɕt���Ă��܂��B

�܂��A�����̌��ߎ�ł����������̂́u���߂Ă���@�\������Ă�������v�Ƃ������ʂ��o���悤�ɁARPA�c�[���̓������͋ƊE�A�Ǝ�A���������ɂ���ĈقȂ�u�K�v�ȋ@�\�v�����荞�܂�Ă��邩�ǂ������|�C���g�ƂȂ�悤�ł��B

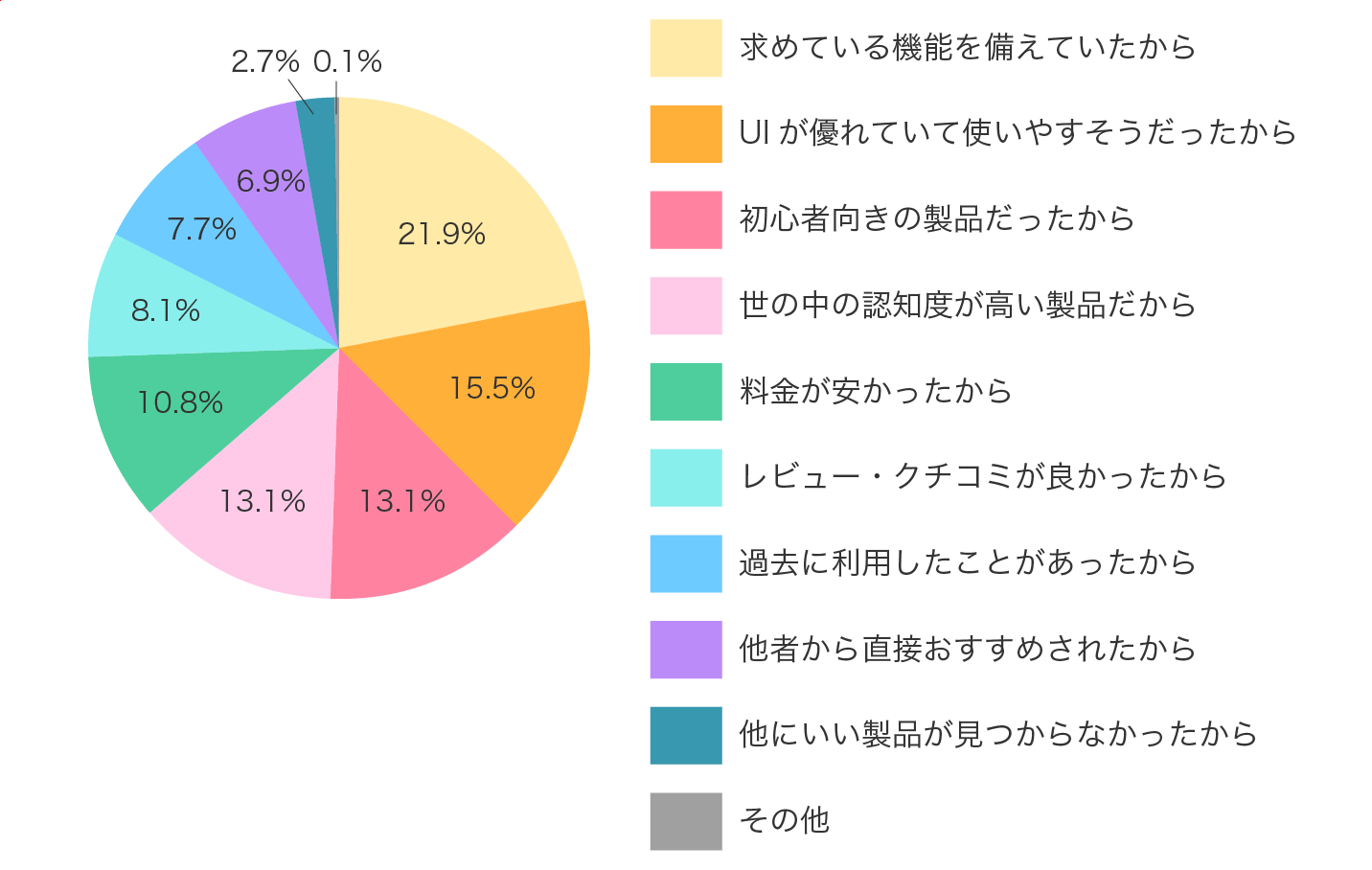

�����ЂƂ����̌��ߎ�̒��Œ��ڂ��ׂ��Ȃ̂́A2�ʂ́uUI���D��Ă��Ďg���₷��������������v��3�ʂ́u���S�Ҍ����̐��i����������v�B�Г��̍L�͈͂ɓ�������ꍇ�AIT���e���V�[�̍����]�ƈ��݂̂����p�ł�������킯�ł͂Ȃ��A�ǂ̏]�ƈ��ł��ȒP�Ɏg���邩�ǂ����Ƃ����̂��ARPA�c�[���I�тɂ͏d�v�ȗv�f���ƍl�����܂��B

RPA�c�[���̓����Ɏ��s���Ȃ����߂ɒ��ӂ���|�C���g

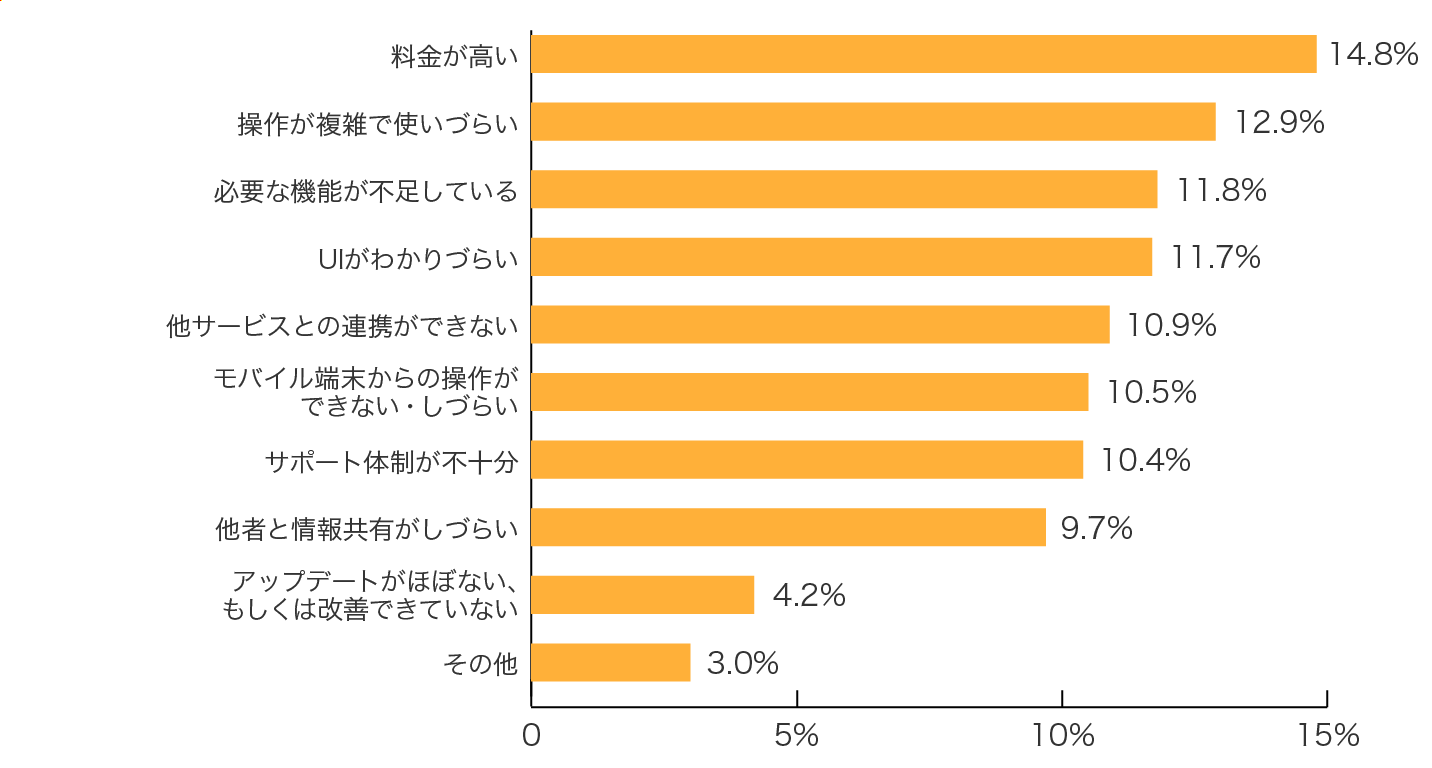

�����O�Ɏ��ۂɎg���l�����Ɏ��p���Ă��炨���I

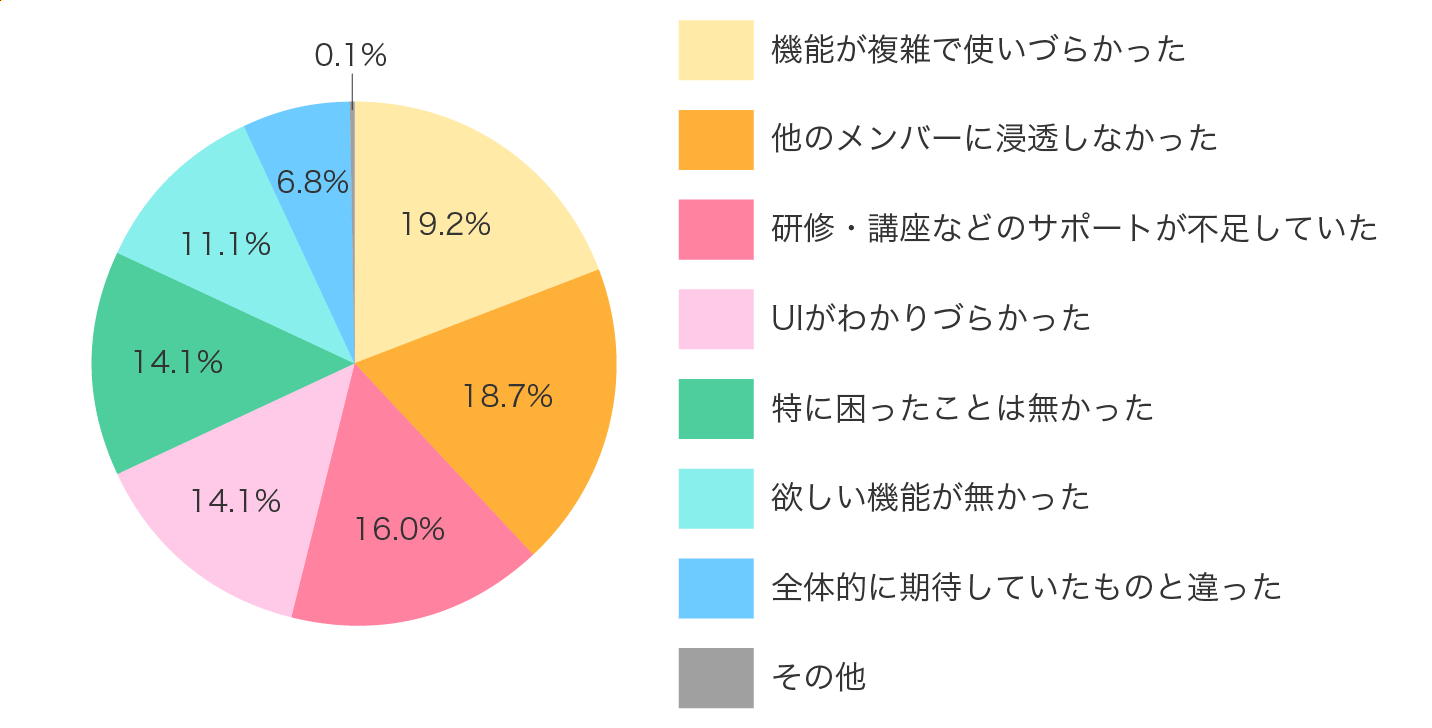

���������s�ɏI��錴���́A���̃A���P�[�g���ʂ�����킩��Ƃ���ARPA�c�[���̎g������ɂ���悤�ł��B�u�@�\�����G�Ŏg���Â炩�����v�u���̃����o�[�ɐZ�����Ȃ������v�u���C�E�u���Ȃǂ̃T�|�[�g���s�����Ă����v�Ƃ��������s�|�C���g�́A�ǂ���g������̖��ƌ����������܂��B�܂��A�g���Â炳��킩��Â炳�́ARPA�c�[���̃T�|�[�g�̐��̏[���x�ɂ��ւ���Ă���̂ŁA�����O�ɂ��̃T�|�[�g�̎�������m���߂�K�v�����肻���ł��B

�ߔN�A�eRPA�c�[�����i�����Ă��邩�炩�A�u���ɍ��������Ƃ͂Ȃ������v�Ƃ����̂�14.1%�Ƃ������ʂɁB�����ۂ��ŁA�u�S�̓I�Ɋ��҂��Ă������̂ƈ�����v�Ƃ����ӌ����[���ł͂���܂���B��͂蓱���O�̃��T�[�`�͑�ŁA���p���Ԓ��Ɏ��ۂ̋Ɩ��ɓK�p���āA�ق��̏]�ƈ������ɂ������Ă��炤�K�v�����肻���ł��B��������A���������̂Ɂu�ق��̃����o�[�ɐZ�����Ȃ������v�Ƃ����ň��͔̏�������͂��ł��B

RPA�c�[���̂������߂̑I�ѕ�

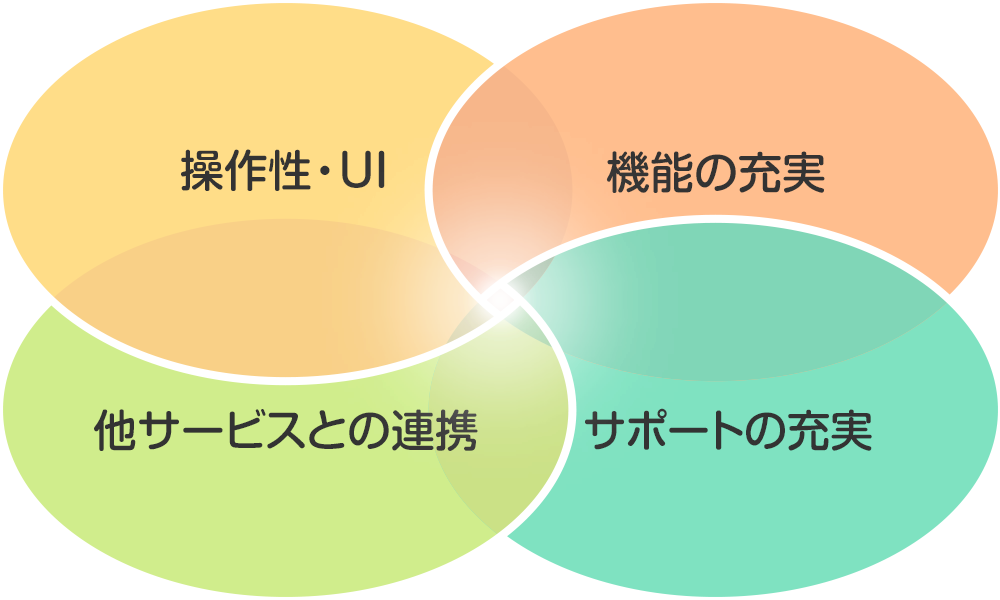

�ȏ�̂��Ƃ���킩��Ƃ���ARPA�c�[��������ۂ͂܂��A���Ђ����߂Ă���@�\�����Ȃ̂��m�ɂ��Ă����܂��傤�B���Ђ̉ۑ��c�����A�ǂ̕��������������A���������������̂����n�b�L�������Ă����A�g�K�v�ȋ@�\���[�����Ă���RPA�c�[���h���I�ׂ�ł��傤�B

�܂��A���̃A���P�[�g�u���p����RPA�c�[���̂悩�����|�C���g�v�̌��ʂ̂Ƃ���A�u���삪�ȒP�Ŏg���₷���v���Ƃ��d�v�ł��B�܂��̓C�j�V�����R�X�g�̒Ⴂ�u�N���E�h�^�v�ŃX���[���X�^�[�g���A�]�ƈ������������Ŋ��p���Ă݂Ďg��������m�F����Ƃ����̂��ЂƂ̎�ł��傤�B

�����ۂ��A�u���P���Ăق������Ɓv�̃A���P�[�g�ł����������̂́u�����������v���ƁB�������ɂ��R�X�g�팸�Ƃ̃o�����X���l����K�v������܂��B�܂��A2�Ԗڂɂ́u���삪���G�Ŏg���Â炢�v�Ƃ����ӌ��������Ă���A��͂肱������������O�̎��p���d�v���Ƃ������Ƃ��킩��܂� �B

- �� �f�ڂ��Ă�����̐��m���ɂ��Ă͖��S�������Ă���܂����A���̓��e��ۏ�����̂ł͂���܂���B

- �� �f�ڂ��Ă��鏤�i��T�[�r�X���̏��́A�e���Ǝ҂���������܂��͊e���Ǝ҂̃E�F�u�T�C�g���ɂČ��J����Ă�����莞�_�̏������Ƃɍ쐬�������̂ł��B

- �� �ŐV�̏���f����Ă��Ȃ��ꍇ���������܂��B�ŐV���͊e���Ǝ҂̌����y�[�W���ł��m�F���������B

- �� �e�튄������T�͊e���Ǝ҂�����܂��B���\�����݂̍ۂ͊e���Ǝ҂ɂ�钍�ӎ�����K���悭���m�F�̏エ�葱�����������B

© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. ���f�]�ڋ֎~