| �X�y�b�N��� |

|

|

|

![�]���̍������ɕ��בւ�](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemlist/sortbtn_high.gif) |

|

|

|

|

|

���������Ȃ��� |

���������Ȃ��� |

|

|

|

![K11 FIO-K11-B [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001580514.jpg) |

|

1�� |

1�� |

4.66

(16��) |

153�� |

2023/10/30 |

2023/11/ 3 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�́F��520mW(�V���O���G���h�A32������/THD+N<1%/�n�C�Q�C����)�A��60mW(�V���O���G���h�A300������/THD+N<1%/�n�C�Q�C����)�A�o�̓C���s�[�_���X�F1.2��(�V���O���G���h�A32������)�@ �T���v�����O���g���FUSB PCM�F384kHz�ARCA���� PCM�F192kHz�ATOS�� PCM�F96KHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB PCM�F32bit�ARCA���� PCM/TOS�� PCM�F24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F4.4mm�o�����X�@ ��x����x���s�F147x32.3x133mm�@ �d�ʁF407g�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �����d�͂ŃI�[�f�B�I�����ɂ������Cirrus Logic�Ђ�DAC�`�b�v�uCS43198�v���̗p�������^�����u��USB DAC�����w�b�h�z���A���v�B

- �w�b�h�z���A���v��H�̃t���o�����X�\����O�ꂵ�č��E��2��ځB�o�����X�o�͂�32�������ɍő�1400mW�A300�������ɍő�250mW�̍��o�͂������B

- �{�̑O�ʂ̉t���f�B�X�v���C�ŁAHigh�i���j/Mid�i���j/Low�i��j�̃Q�C���������\�B�ڑ�����C���z���A�w�b�h�z���ɍ��킹�ăQ�C���������ł���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�I�[�f�B�I���S�� 5�I�[�f�B�I���S���I�[�f�B�I�f�l�̊��z�ł��B

��ȗp�r�͉��y�ӏ܂�PC�Q�[���B

����܂ł́A

HD599SE(�L���w�b�h�z��

IE100PRO(�L���C���z��

edifier R1100(�L���X�s�[�J�[

��PC�̒[�q�ɒ��}���Ŏg�p���Ă��܂����B

���_�B

�Ԃ�k11�����Ƃ���A�S�Ă̋@��ɂ����āA�����̎��ł��킩��قǂɁA���炩�ɉ����ς��܂����B

�X�s�[�J�[���C���z���E�w�b�h�z���̂Ƃ��́u���܂ŕ������Ȃ�����������������v��̌����܂����B

����dac���������Ƃɂ��A�u���ꂼ��̉����������ĕ�������悤�ɂȂ�A���Ɖ��̋���������������悤�ɂȂ�v�Ƃ����̌������܂����B

�{�[�J���Ȃ��������Ȃ������ɂƂ��Ă͂��̌��ʂ͐���(�{�[�J���������ƑO�ɏo�Ă���悤�Ɋ�����)�A�f�X�N�g�b�v�ʼn��y���y���ގ��Ԃ������܂����B

�����̂悤�ɁAPC����̃I�[�f�B�I�@��ɂ͂���Ȃɂ����������Ă��Ȃ��������ǁA������ƃN�I���e�B���������ȁA�Ƃ����l�̍ŏ��̑I�����Ƃ��ĂƂĂ��悢�Ǝv���܂��B

5����G���g���[���f���Ƃ��ėD�G 5����G���g���[���f���Ƃ��ėD�GiFi micro iDSD�������ňꕔ�s������������̂ň�U���}�����܂����B

������2���~��Ȃ炱��Ȃ��̂��c�Ƃ������Ƃ���B

���̋����A���ݍ��݁A����{�[�J����䆂₩�Ȋ����͂Ȃ��A����̃L���͏\���Ƃ����������B

���Ƃ��Ƃ��A�i���O�ȃA���v�������̂ŁA�L������g�����̂Ȃ����Ɋ���Ă��Ȃ������ł���������̂�������܂���B

�f�U�C���͗ǂ��̂ł����S���������ŁA�f�X�N�Ƃ̑����������̂�����܂���܂��B�i����̂���ؐ��̃f�X�N�j

�f�X�N�ƃS��������E�����Ă��V���R���S�����炢����܂��i�V���R���Ȃ̂��H�j

��Ƃ��ď��������݂̂���S�������l���ɑ������Ďg���Ă��܂��B�������������̑��ꂪ�����A�ςɒ������ɔz�u����Ă�̂ŁA���i��V������l���������t����Ƃ�����܂��B�Ȃ��[�̎l���ɔz�u���Ȃ������̂��^��c�B

���Ƃ��Ǝg���Ă��������A�i���O�{�����[���������̂ŁA�f�W�^���{�����[���ɂȂ艺�����܂Ńt���Ŏg����̂ŁA�Q�C����ς��Ȃ��Ă��莝���̃J�X�^��IEM����w�b�h�t�H���܂Ńh���C�u�ł��ĕ֗��ł��B

�J�X�^��IEM���Ɩ�����ԂŎ�z���C�g�m�C�Y���������܂��B

�f�W�^���{�����[���̃m�b�`���o���L���̂ŁA���ʂ�50�Ƃ��ς��鎞�͌��\�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��B�����g�f�W�^���{�����[���͏��Ȃ̂ő��̏��i������Ȋ����Ȃ�ł����ˁH

�s���_�͂܂��܂�����܂����A���I�ɂ͂��Ȃ���K�ɂȂ����̂Ŗ����x�́��T�ɂ��Ă����܂����B

���̉��i��4.4�������ڂ��Ă��Ĉ��S��FiiO�Ȃ̂ł��̕����͑喞���ł��B

�NjL�@6.35mm��4.4mm�̗������ɉ����o�͂����̂ŁA���x�̍����C���z���Ɗ��x�̒Ⴂ�w�b�h�t�H�����g����������Ă�����́A�g�p���Ȃ�����K�������܂��傤�B�}�����ςȂ��ɂ���ƁA���x�̒Ⴂ�w�b�h�t�H�����g�����ɂ��̃w�b�h�t�H����ʼn��ʂ��グ��ƁA4.4mm���̃C���z���ɂ����̉��ʂ����L����A���ɂ���Ă͂��S���Ȃ�ɂȂ邩������܂���B���ӂ��Ă��������B

|

|

|

|

|

2�� |

3�� |

4.69

(27��) |

643�� |

2022/11/14 |

2022/11/18 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�́F��1220mW(�V���O���G���h�A32������/THD+N<1%)�A�o�̓C���s�[�_���X�F1��(32������)�@ �T���v�����O���g���FUSB PCM�F384kHz�ARCA���� PCM�F192kHz�ATOS�� PCM�F96KHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB PCM�F32bit�ARCA���� PCM/TOS�� PCM�F24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F4.4mm�o�����X�@ ��x����x���s�F120x55x168mm�@ �d�ʁF610g�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O���͒[�q�F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �������G���N�g���j�N�X����DAC�`�b�v�uAK4493SEQ�v���f���A���\���œ��ڂ���USB DAC�����w�b�h�z���A���v�B

- DAC����w�b�h�z���A���v���܂ł̊��S�o�����X�v���̗p�BTHX�Ƃ̋����J���ɂ��uTHX-AAA 788+�v�w�b�h�z���A���v��H��2��ځB

- XMOS���uXUF208�v���̗p���APCM 384kHz/32bit�A�Ȃ�т�DSD256�̍Đ��ɑΉ��B�N���[���ȓƗ��d��������H�v���̗p���Ă���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�喞���B��Switch2��Ή��ł� 5�喞���B��Switch2��Ή��ł�2025�N1���ɍw���B

���AKG K701��final A5000���q���Œ����Ă��܂��B

�y�f�U�C���z

�w��ƚ��͏����ڗ����܂����A�������������Ă����������ł��B

�y�����z

�|�[�^�u��DAC�A���v���g�p�������Ɣ�r���āA�𑜊���ቹ�̎����オ�����悤�Ɋ����܂��B

�܂��A�炵�ɂ����w�b�h�z�����]�T�������ăh���C�u�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�y�@�\���z

�l�X�ȋ@��ɐڑ��ł��܂����AUAC1.0��Ή��Ȃ̂�PS5��Switch�ASwitch�ɂ�USB�ڑ��ł��܂���B

HDMI����������Ȃǂ��g���ΐڑ��ł���Ǝv���܂��B

�y���]�z

�喞���ł��B

���炭�͔��������Ȃ��Ǝv���܂��B

5������ 5�������o�����X�ڑ����ł��čň��l�Ŕ����郂�f����T���Ă����Ƃ���ǂ������������̂ōw���B

�y�f�U�C���z

�V���v���Ȍ����ڂ����Nj@�\���Ɨ��������˔����Ă��Ĕ��ɗǂ�

�������̍������ň����A���v�̊��ɏ��L�~�����Ă����

���ʂ����鎞�͌��\�ǂ��A���v�g���Ă銴����

��������ȊO�̃Q�C���̐�ւ��Ƃ��͒l�i����

�y�����z

���߂Ẵo�����X�ڑ��ŁA�ڑ����Ď��������u�Ԃɉ𑜓x��2�i�K���炢�オ�����̂�������

�����i��(10���~�ȉ�)�܂ł̃w�b�h�z����C���z���ł������Ŗ��Ȃ��Ǝv��

��{�I��SENNHEISER��HD620S���o�����X�ڑ����Ďg�p���Ă��邪���͂�����𑜓x���������ɖ����x������

FiiO��FT1 Pro�Ƃ��o�����X�ڑ����Ă݂�����������ቹ�����ɂ悭�o�邵�𑜓x�������Ȃ蒆���i�уN���X�̉��Ɉ����グ�Ă����

3000�~���炢�̃C���z����6.35mm�ڑ����Ă��݂�������������Ɖ��i�ゾ��Ǝv����قǔ��͂��鉹�ɂȂ�

6.35mm�ڑ����S�ł��ǂ��A���v���Ǝv������{�I�ɂ̓o�����X�ڑ���O��ɂ����A���v���Ǝv��

�y���쐫�z

����������ɂ킩��₷�����ɍ������Ƃ���͂Ȃ�

�y�@�\���z

�ڑ�������USB�����f�W�^����炽�������Đڑ��@���I�Ȃ�

�e���r�ł�PC�ł��Ȃ�ł��g����̂ōŏ��̈��Ƃ��Ĕ����Ă��Ƃ���ڑ��ł��Ȃ������Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂�����

�P�[�u����USB-A�ڑ��łȂ��ꍇ�͔����K�v������

�y���]�z

������I�ׂ�2���~�䒆�Ղł�������͍̂ŋ�������

�o�����X�ڑ������Ă݂����l�̍ŏ��̈��ɂ�������

20���~�Ƃ�����w�b�h�z����C���z�����g���킯�łȂ��Ȃ炱��ŏ\��

|

|

|

![DX5II-BK [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001711253.jpg) |

|

20�� |

5�� |

-

(0��) |

0�� |

2025/9/16 |

2025/7/18 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�̓��x���F7.2Vpp@Gain Low/24.2Vpp@Gain High�A�o�̓C���s�[�_���X�F<0.1���A�o�̓p���[�F3300mW×2 @16�� THD+N<1%(�ő�)�@ �T���v�����O���g���FPCM�F44.1-768kHz�@ �ʎq���r�b�g���FPCM�F16-32bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F�w�b�h�z���o�́F4.4mm�o�����X/XLR4�Ƀo�����X�A�A�i���O�o�́FXLR3�Ƀo�����X�@ ����d�́F15W�@ ��x����x���s�F190x44x131mm�@ �d�ʁF954g�@ Bluetooth�FBluetooth Ver.5.1�@ Bluetooth�Ή��R�[�f�b�N�FSBC�AAAC�AaptX�AaptX HD�AaptX adaptive�ALDAC�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

|

|

|

|

|

4�� |

6�� |

4.41

(9��) |

72�� |

2024/4/24 |

2024/4/26 |

�w�b�h�z���A���v |

AC/USB Type-C |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F���C���E�Z�N�V����(RCA�V���O���G���h)�F�o�́F1V/3.3V(��)�G2.1V(�Œ�)�A�o�̓C���s�[�_���X�F��100���A�w�b�h�t�H���Z�N�V����(6.3mm�V���O���G���h)�F�ő�o�̓p���[�F>18mW@600���A>210mW@32���A�o��(RMS)�F>210mW@32���A�o�̓C���s�[�_���X�F<1���@�T���v�����O���g���FPCM�F768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz�ADXD�F768/705.6/384/352.8kHz�@�ʎq���r�b�g���FPCM�F32bit�@DSD�Ή��F���@DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@�n�C���]�F���@�o�����X�o�͑Ή��F���@�o�����X�o�͒[�q�F�w�b�h�z���o�́F4.4mm�o�����X�A�A�i���O�o�́F4.4mm�o�����X�@����d�́F2.5W�@��x����x���s�F158x35x115mm�@�d�ʁF456g�@�A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- USB���͉ߓd���ی�@�\���ڂ�DAC���w�b�h�z���A���v�B�����f���̔{��768kHz�ADSD512�̃T���v�����O���[�g���T�|�[�g���AMQA�f�R�[�f�B���O�@�\�ɑΉ��B

- 4.4mm�o�����X�o�͂�6.3mm�V���O���G���h�o�̗͂�����������w�b�h�z���A���v������B390mW�Ƃ����n�C�p�t�H�[�}���X�̃w�b�h�z���o�͂��\�B

- �o�͂��ρiVariable�j�ƌŒ�iFixed�j�ɐ�ւ��\�BUSB-C�œd�͂������ł��A5VDC�d�����͂��������Ă���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5���y���f���Ɋy���� 5���y���f���Ɋy�����y�f�U�C���z

iFi Audio���L�̌��I�Ȍ`��ŁA�D�݂�������邩������܂���B

�l�I�ɂ͓��Ɏ䂩���f�U�C���ł͂Ȃ����̂́A�\���Ɏ������͈͂��Ɗ����Ă��܂��B

�y�����z

��������RCA�o�́AFixed���[�h�AUSB���d�A�Đ��\�t�g��SONY Music Center�iASIO�o�́j�ł��B

�S�ш�ʼn𑜓x�������A���s���̂��鉹��A���E�̖��m�ȕ����A�����Ď��R�ȍL������������܂��B

������͔��ɐ���ł���A������������������܂��B���̓^�C�g�������ɂ������A���傤�ǂ悢�o�����X�ł��B

�����ė~�������Ȃ�A�����{�[�J���̍�����̒����ɁA���������������݂�����Ɨ��z�I�ł����B

�Ƃ͂����A�S�̂Ƃ��Ă͔��Ƀo�����X���ǂ��A�𑜓x�������Ȃ�����������肪�D�����A������ꂵ�ɂ�������肪����Ă��܂��B

�y�Ȃ̖��͂�f���Ɋy���߂�A�ǎ��ȃ`���[�j���O���Ɗ����܂��B

�d�������ɂ�鉹������̈ӌ��������܂����A�l�I�ɂ�1���~�ȏ�������鉿�l�͂�┖���Ɗ����܂����B

USB���d�ł��\���ɗǂ�����炵�Ă���邽�߁A�{�@�P�̂ŏ[�������ł��܂��B

�Ȃ��A�t����USB A-C�P�[�u���͕i���������Ƃ͌����Ȃ����߁A�ʓr�w�����������߂��܂��B

�Ƃ͂����A�I�[�f�B�I�p�̍����P�[�u���ł���K�v�͂Ȃ��AAnker�Ȃǂ̐M���ł��郁�[�J�[�̈�ʓI�ȃf�[�^�]���Ή��P�[�u���ŏ\���ł��B

���ہA�����ڈȊO�ʼn����ɖ��m�ȍ��������邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B

�w�b�h�z���A���v�@�\�Ɋւ��ẮAiFi��CAN�V���[�Y�Ȃǐ�p�@���p�ӂ���Ă��邽�ߏڍׂ͏Ȃ��܂����A

HD650��K701�Ƃ����������N���X�̃w�b�h�z���ł���A�[���ȋ쓮�͂����܂��B

�y���쐫�z

�O�ʂɂ�6.3mm�V���O���G���h�A4.4mm�o�����X��2�n���̃w�b�h�z���[�q�A�{�����[���m�u�APower Match�{�^���AXBass�{�^�����z�u����Ă��܂��B

�{�����[���m�u�̑��슴�͗ǍD�ł����A���������d�ʊ���������D�݂ł����B

�w�ʂɂ�USB���́ARCA�o�́A4.4mm�o�����X�o�́A�o�̓��[�h�ؑփX�C�b�`�i�ρ^�Œ�j���������Ă���A���ɃV���v���Ŗ������ƂȂ��g�p�ł��܂��B

�h���C�o�̃C���X�g�[���͕K�v�ł����APC�����I�Ɏg�p���Ă�����ł���Γ��ɓ������͂Ȃ��A�X���[�Y�ɓ����ł���͂��ł��B

�Ȃ��A�h���C�o��t�@�[���E�F�A�̃_�E�����[�h�́A�{���i�p���j�̌����T�C�g����s���̂��]�܂����Ǝv���܂��B

�t�@�[���E�F�A�X�V���ɂ̓V���A���i���o�[�̓��͂����߂��邱�Ƃ�����܂��B

�y�@�\���z

PCM�͍ő�32bit�^768kHz�ADSD��512�ADXD�i�V���O���^�_�u���X�s�[�h�j�A�����MQA�Đ��ɂ��Ή����Ă��܂��B

�P��DAC�Ƃ��Ĕ��ɍ�����{���\������Ă���A�S�̂Ƃ��Ė����x�̍����d�l�ł��B

�������A���͂�USB�݂̂Ƃ�����������\���ɂ́A���D�݂�������邩������܂���B

�����g�A���C��PC�ƃT�uPC�ł̎g��������z�肵�Ă������߁A���f�W�^�����͂�1�n���ł������藝�z�I�������Ɗ����܂����B

�ŏI�I�ɂ��̐��i��I�̂́A���i��T�C�Y�Ƃ����������𑍍��I�Ɍ��đ��ɓK�����I�������Ȃ��������߂ł��B

���͂̑����ł�FiiO K7�����ɋ�����܂������A2�T�Ԃ̎������o�āA�����ɖ��͂�������ꂸ��₩��O���܂����B

�i���̏ڍׂ͕ʓr�AFiiO K7�̃��r���[�ɋL�ڂ��Ă��܂��j

�y���]�z

�{�@�́A2�T�Ԃ̎������o�Ĕ[���̂����ōw�����܂����B

�f�X�N�g�b�v�I�[�f�B�I�p�r�Ƃ��āA��10�N�O�ɍw������DENON DA-300USB����̔����ւ��ł��B

�����̓n�C���]��������ʓI�ł͂Ȃ��������߁ADA-300USB�͂��ׂẲ����������Ńn�C���]�����ɃA�b�v�R���o�[�g����d�l�ł������A

���݂ł̓n�C���]�����̓�����e�ՂɂȂ�A�A�b�v�R���o�[�g�̕K�v���͔���Ă��Ă��܂��B

�{�@���o�[�u���E������DAC�`�b�v�𓋍ڂ��Ă���A���̌X���ɂ͋��ʂ��镔��������܂����A

���̓������ɂ����Ắu���F�[����2���قǔ��������悤�ȁv���Ă�������A10�N�̋Z�p�i���������ł��܂����B

RCA�ł̃��r���[�̂��߈ꌾ�����Ă����܂����A�A���v�{�X�s�[�J�[���P�O���~���x�̃V�X�e���ł̓I�[�o�[�X�y�b�N�ŁA�\�ɖ����ł���Ǝv���܂��B

iFi�̕�̂ł���AMR�iAbbingdon Music Research�j�́A2000�N�O��̐ݗ��Ɨ��j���������͂���܂��A

�n�C�G���h�I�[�f�B�I�̐��E�Ŋm���ȕ]�����Ă���u�����h�ł��B

���̉����̓N�w�́A�{�@�ɂ������ɔ��f����Ă���A���y��S����y���܂��Ă����f���炵��DAC���Ǝv���܂��B

�����Ė{���ɗǂ������Ɗ����Ă��܂��B

5PS5�Ŏg���܂����B 5PS5�Ŏg���܂����BPS5�Ŏg���܂����B

�����g�����ɏł�܂������A�t�@�[���E�F�A���A�b�v�f�[�g���A���炭�u���Ă�������F�����܂����B

�Ȃɂ��ǂ������̂��͂悭�킩��܂��A�g����悤�ɂȂ薞���ł��B

|

|

|

|

|

7�� |

9�� |

4.63

(6��) |

50�� |

2023/12/ 4 |

2023/12/ 8 |

DAC(D/A�R���o�[�^�[) |

|

|

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́FRCA�A�i���O�o�̓��x���F2Vrms�@ �T���v�����O���g���FUSB Type-C�ATOS�����́F96kHz�ARCA�������́F192kHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB Type-C�F32bit�ARCA�����ATOS���F24bit�@ �n�C���]�F���@ ��x����x���s�F98x26.5x96mm�@ �d�ʁF135g�@ Bluetooth�FBluetooth Ver.5.1�@ Bluetooth�Ή��R�[�f�b�N�FSBC�AAAC�AaptX�AaptX HD�AaptX LL�AaptX Adaptive�ALDAC�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ ���f�W�^���[�q�o�́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�R�O�N�O�̃I�[�f�B�I���T�u�X�N�Ή��� 5�R�O�N�O�̃I�[�f�B�I���T�u�X�N�Ή����R�O�N�O��Kenwood��K/S�������邽�߂ɓ���

�A�i���O�o�͂ŃA���v�Ɍq�����A�����������Ȃ肷���Ď��s���Ǝv�������E�E�E

CD�v���C���[��DAC�Ɏg�p���Č��o�͂Ōq���Ƒf���炵�����ɁE�E�E�E

����Bluetooth��LDAC���������Ȃ��Ɖ��ꂪ�S���g�����ɂȂ�Ȃ��B

android�[���̐l�͊m�F���������ǂ��ł��B

SONY�M�҂́A���̊�@��I�ԕ����ǂ��̂����E�E�E�E�H

������LDAC���g�p���Ȃ��̂Ŗ��Ȃ��ł��B

�A�i���O�o�͂́A�{�̖̂��{�^���ōő�l�܂ŏグ��Ƃ��������ɂȂ�܂����B

5�C�R���C�U�[�t�� 5�C�R���C�U�[�t���y�f�U�C���z

�Ȗ��o���f�B�X�v���C���Ȃ��X�b�L�����Ă܂��B

�����Ȃ����f�U�C�����ǂ�

�y�����z

�����g�p���܂������f�W�^���A�E�g�ł������Ⴂ�܂��B�N���b�N����̐v���ǂ��̂�

�N���A�ł��B

�y���쐫�z

�ڑ����X�s�[�h�����ėǂ��ł��B

�y�@�\���z

�����d�v��BT���V�[�o�[�ŃC�R���C�U�[�t����

����܂���B

�X�}�z�̏o�͂ŃC�R���C�U�[�t�����������薳��������Ȃ̂Ń��V�[�o�[�ŃC�R���C�U�[�t���͂��肪�����ł��B

�y���]�z

�����ł��B

|

|

|

|

|

18�� |

10�� |

4.63

(16��) |

134�� |

2015/10/29 |

2015/11/���{ |

�w�b�h�z���A���v |

USB |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F70mW+70mW(32��)�@ �T���v�����O���g���F����USB PCM�F44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz�@ �ʎq���r�b�g���F����USB PCM�F16bit/24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ ����d�́F2.5W�@ ��x����x���s�F155x49x184mm�@ �d�ʁF1.1kg�@ �A�i���O���͒[�q�F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �v���i����AD�R���o�[�^�[�ɂ��DSD���R�[�f�B���O��t�H�m���͂𗘗p�����A�i���O�E���R�[�h�̃A�[�J�C�u���\�ȁA�n�C���]�Ή�USB-DAC/ADC�B

- �^��/�Đ��Ƃ��ɁADSD�Ȃ�5.6MHz�A2.8MHz�APCM�Ȃ�ő�192kHz/24bit�̃t�H�[�}�b�g�ɑΉ����A�莝���̃\�[�X��DSD�^���ł���B

- �t�H�m �A���v�̃v���i��H�ɂ�TI���uOPA1662�v���ADA�R���o�[�^�[�ɂ�Cirrus Logic���uCS4398�v���̗p���Ă���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�w���͑吳���ł����B 5�w���͑吳���ł����B�y�f�U�C���z

�@100��肱�����̕�����������̂Ȃ��f�U�C����Good�ł��B

�y�����z

�@���͂ł���DSD���w���������C�ɓ����Ă��܂��B

�y���쐫�z

�@�ȒP�ł��B

�y�@�\���z

�@�����������������邢�B

�y���]�z

���͂ł�����̂��~�����Ȃ胁���J���ōw���B

100�̃\�t�g���g�������Ȃ��B

����DSD�f�[�^�Ȃ��̂ŋ@�ނ̔��肪�o���Ȃ��Ƃ���������w�������ӁB

�w�������肵�Ă���u���́v�̋@����������獂������I

���������̍l�����Ԉ���Ă�����E�E�E

���̍l���̓��R�[�h���E�E�E

�ł͂Ȃ��u�J�Z�b�g�f�b�L�v����DSD�f�[�^����鎖�ł��B

�Ȃ����s������C�ɂȂ����̂�����l�̃u���O�ł��B

���̃u���O�ɂ̓��R�[�h�̃f�W�^���������������Ȃ�Ɓu8�g���b�N�v���f�W�^�������Ă���̂ł���B����������ȃ��C�u�����B�\�Ƌ@�ނł��B

��������~���[�W�b�N�e�[�v�́H

����ŐS�z���͖����Ȃ��čw�������߂��̂ł���B

���ۂ�Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2���g���Ă������S�R�Ⴂ�܂��B

������~���[�W�b�N�e�[�v�͑S�Ď�蒼�����܂����B

���݂͗~�����e�[�v�����t�I�N�ŗ��Ƃ��Ă��܂��B

�e�B�A�b�N��W�J�Z�b�g���_���ɂȂ����i�o�̓��x�����������Ȃ����j�̂Ńp�C�I�j�A��W�f�b�L�����t�I�N��3���ōw���B

����W�J�Z�b�g���ƌ����Ɓc���Ă������Е����g���邩��ł���B

�{���̓i�J�~�`��3�w�b�h���~�������@�������̂ł���B

����Ƀ��t�I�N��M�e�[�v���C�C�Ƃ͌���Ȃ��̂ł���B

���Ђǂ��e�[�v�~�߂������́B�����C���h���ĂȂ��ʼn����ӂ���ȂǓ��ł��B

�ǂ��@�̂�20���~��16���~�̃A���v���g���Ă��邪����Ȃɗǂ��̂�5���Ŕ�����̂����ł����ł��B�̂̓R���|�ʼn䖝���Ă��܂���(��)

�X�s�[�J�[���^���m�C�ƃ{�[�Y�Ǝg�������Ă��܂�������������ł��B

�����~���[�W�b�N�e�[�v�Ƀ��^����n�C�|������Ȃ�Ă����ɂ��Ēm�邱�ƂɂȂ�܂���(��)

�Ō�ɃA���v�ƃX�s�[�J�[�ƃ\�t�g�̑g�ݍ��킹�őS�R�Ⴂ�܂����玩���̍D�݂̑g�ݍ��킹���������30���߂�DSD����Ȃ��Ă��y���߂܂��B

�ł��E�E�E�~���[�W�b�N�e�[�v���I������烌�R�[�h�ɁE�E�E�܂����̒ꂪ�����Ȃ����c(��)

�X�e���I�o�R�łȂ����́cSony UDA-1�@��DSD���܂����u�����C�R���C�U�[�v�������̂ł܂��Ⴄ�����y���߂�̂Ŗ����ł��B

��������������

���̌�25�N�Z�}���V�����p���ċ������݂Ɉڂ�܂����B

�����Œf�̗������s�B

Sony UDA-1��Sony��Denon25���N���X��AV�A���v�����t�I�N�ɏo���đ���ɃT���X�C�̃����e�ς݂̃�607���w���BBose�ƃ��}�n�̃X�s�[�J�[�����t�I�N�ɏo���Ė����Ă����^���m�C���o����Luna7�̃o�C�C�������O�ŃZ�b�e�B���O�B�����G�C�W���O���ł��B�f�b�L�͑S�ď������܂����B

����Ńi�J�~�`660��ZX�����B�Ȃ�ƃ����e�オ2���ł��B������ɂ������Ȃ����p�[�c�͑S�ĂRD�v�����^�[�ō���Ă���Ăł��B

�����������ɂȂ����̂Ńv�`�ґ�����܂������u�Ȃ��i�J�~�`�v�Ƃ����̂�����܂����B�Ⴂ���ɒm�荇�����A�E�f�B�P�C�j�t�B�e�B�Ƀi�J�~�`�{JBL�g�p�ł����B�ނ̎Ԃɏ�����r�[���ꂪ�i�J�~�`���\�ƂȂ�܂����BJBL�͎t���̉ƂŎU�X�d�������Ă����̂ł킩���Ă����̂Łu�f�b�L�v���Ƃ����ɂ킩��܂����B���ꂪ30�N�����č���ɂ��Ă܂��B�i�J�~�`�̓��J���f���炵�����ǂ�͂艹�ł��B

�ł�����̓f�W�^����Ƃ̓r���H���ł��B������f�W�^�������{��ł��B

���̓n�C���]�ł�����Ă��܂����N���Ƃɔ������ꂽ�����̍D���ȗm�y�E�M�y�E�A�j�\�����̃J�e�S���[�ʂ�HDD��WTB�ɏW�Ă��܂��B

���x�͂����DSD�ł�낤�Ƃ��Ă��܂��B

CD����̃G�Z�n�C���](��)�͊ȒP�ɕҏW���o���܂��B

�旧�}���ق�CD�������ł��B����Ƀ��t�I�N�ɍ��l�̔p��CD���������肵�܂��B

�ł��e�[�v�ƂȂ�ƃ��t�I�N�Ƃ������Ȃ��̂ł��B

���͂����ł��I

������DSD�Ƃ����f�W�^���f�[�^�ɂ��Ă��u�ҏW�v���Ȃ���Ȃ�܂���B

�Y�t�\�t�g��e�B�A�b�N��e�X�R���̖����\�t�g�ł͔��ɂ�肸�炢�ł��B�A���J�[��ł̂ɑ�ςȎv�������܂��B�����ŃT�E���h�C�b�g�I�Ƃ����\�t�g���w�����Č�̍�Ƃ́E�E�E

�ł���x�ϊ��ȂǂƂ����ʓ|�Ȃ��Ƃ��w���㔻���B

�}�[���̎���������`��3�����˂Ă��܂��B

�Ƃ��낪��قǃl�b�g�Ŕ����I�I�I

10R�̏�ʋ@���AudioGate Recording Studio���g���邱�Ƃ��I

10R�̏��ɂ������Ă������́H�Ƃ������g��������̂ł��B

�Ƃɂ����A���J�[���傫�ȉ�ʂŏo����ΕҏW���o����B

�����ł��Ȃ��Ă��A���J�[�̃^�C�����o��Ώ�������ʂł��������͂ł����킯�ł��B

���ꂼ�f�W�^���I�l���ł��B

�K���ł��B����ɍ�10R�̒l�i�ł��I

�����ł��������Ă��ׂĂ��������Ă��܂���B

�w����ɃK�b�J���͂���܂��B

�����]�o���̌��ǂŎ��@���ُ�ɂȂ������߂Łu�ꕔ������Ă���v�̂ɐH��̂Ԃ��鉹�������ɁE�E�E���b�v�����Ă��邨�ɂ��肩��C�ۂ̂ɂ������E�E�E

���͈�l�ł��镔���ł̃X�e���I���ُ�ɕ������邩�炱�������Ă���̂ł��B

���R�~�ł̕]���͌l���ł��B������ǂ��܂Ŋy���߂邩�͒l�i�ł͂Ȃ��������Ƃ��������킩���ĉ������B

�NjL�ł�����������

AudioGate Recording Studio�����ł͖���������悤�ł��B

����������I���ł��Ȃ��̂ł�蒼���܂����B

�P�̂ł͂Ȃ�

Nu1�̃_�E�����[�h�ɍs����10R�̂��̎����Ă��邱�Ƃʼn������܂����B

�����ƕҏW���o����B���̃\�t�g�ł��^�����o����B

�ł������Ɗy�ɏo���Ȃ����m���ƍl�������ʁc

���̃\�t�g�ŃA���J�[��������TEAC�E�e�X�R���\�t�g�Ő��l���͂ōs���B

�����10R�݂̂ŕҏW���o���܂��B

�ɐl�I�Ȏv�l�ł��݂܂���(��)

����ɂ����ONKYO GRANBEAT��p�@��MIAD01 ���y�����X�}�z �ɐG���L�������Ǝv�Ē��ł��B�����ăo�b�e���[��SD�J�[�h�����͂ł��邱�Ƃ͊ԈႦ�Ȃ��u�[�����v�ւ̊��U�ł��邱�Ƃ͊m���ł�(��)

5���܂ł��������̂�҂��Ă��� 5���܂ł��������̂�҂��Ă����y�f�U�C���z

�R���p�N�g�������X�^�C���b�V���ō�����������A��ϋC�ɓ����Ă��܂��B

�y�����z

�w�b�h�z���ł̉�����

�{�̂�DAC���V�[���X���W�b�N�̂���������̂��킩��Ȃ��ł����A

������ꂵ�Ȃ��ĉ��������̃o�����X���ǂ��B

����DSD�l�C�e�B�u�Đ��͍ō��ɗǂ��B

�y���쐫�z

�C���^�[�t�F�C�X��

�O�ʂ̓w�b�h�z���o�͒[�q�ƃ{�����[���̂݁A

��ʂ̓��C���o�͒[�q�A���C������/�t�H�m�[�q�AUSB�[�q�݂̂ŊȌ��ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂��B

AudioGate�ł̑����

���߂͏�����Ԏ��܂����A�����ΊȒP�ł��B

�y���]�z

���N�O�ɍw�����č��������ł��B

�Ƃɂ��������p�Ŏ�y�ɂPbit DSD�l�C�e�B�u�Đ�/�^�����o����̂͐����ł��B

�w�������̓J�Z�b�g�e�[�v����DSD�^�������Ă݂��Ƃ���A

����������CD�̉�����y���ɏ���܂����B

�i�����F�x�[�g�[���F���@�����ȑ�O�ԁu�p�Y�v�J�������w���x�������t�B���@1962�N�j

���������ł͂Ȃ��A����CD���@���ɉ����������č���Ă���̂���m��A

CD�̉��������̂�CD�v���[���[�ł��A���v�ł��X�s�[�J�[���ł��Ȃ��ƒm��܂����B

������ɂ͉����ǂ�CD������܂����A

��ʓI�ɉ���CD�̕������R�[�h��艹�������̂��䂪�����܂����B

CD�̉����}�X�^�[������舫���̂́A

�v���o��ł͂Ȃ���CD�̐��쎞�_�ʼn����������Ă��邩��ł��B

�i�A���A�N���V�b�N�͉����������Ă���CD�͏��Ȃ��āA���̑��̃W��������CD�͉��������̂������j

���݂̓J�Z�b�g�f�b�L���J�Z�b�g�e�[�v���������܂����B

���R�[�h���{�@�Ř^�����đS�������������Ƃ���ł����A

�ŋ߂̃��R�[�h�̒��Õi�̓L�Y���t���Ă���̂��قƂ�ǂ�

�^������Ƃ��Ă������Ȃ̂�

���R�[�h�̏ꍇ�͐��v���[���[�ŕ����̂����ł��B

���̗ǂ�CD�͐�p�v���[���[�ŕ����A

�����Ɋ����Ȃ�CD�͖{�@��DSD�^�����Ė{�@���A���v�Ɍq���X�s�[�J�[���特���o�����w�b�h�z���ŕ����Ă��܂��B

�Ō�ɁA

���̂悤�Ȑ��i���p�Ƃ��Ĉ����Ŋ��E�J���E�����E�̔����Ă���KORG�Ђɂ͔���𑗂肽���B

|

|

|

|

|

9�� |

11�� |

4.80

(15��) |

196�� |

2020/1/20 |

2020/2 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

1�n�� |

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́FRCA �o�̓��x���F-5dBu�`+13dBu@0dBFS�APhones �o�̓C���s�[�_���X�F0.1���@ �T���v�����O���g���F44.1�A96�A192�A384�A768kHz�@ �ʎq���r�b�g���F32bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�FXLR3�Ƀo�����X�@ ����d�́F18W�@ ��x����x���s�F215x52x150mm�@ �d�ʁF1kg�@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�v���p�炵���o�����X�悭�܂Ƃ܂������i 5�v���p�炵���o�����X�悭�܂Ƃ܂������i�y�f�U�C���z

�t�b�g�v�����g��B5�T�C�Y�����������������Ȃ��̂ŏ����ȃf�X�N�ɂ������܂����A�咣�����O���̂��Ȃ��f�U�C���ł��B�f�B�X�v���C�̃��x�����[�^�[�͂����������̂ł����ڂɂ��邳��������̂Ŏ����̓{�����[���Ȃǂ̃X�e�[�^�X��ʂ��펞��ʂɂ��Ă܂��B

�y�����z

�t���b�g�ȉ����Ń��j�^�[�I��ۂ��܂��B�\�[�X�ɒ����Ȗ��t���̂Ȃ��������͑ދ��Ɋ����Ă��܂����������g�������ɉ��y��w�b�h�z���E�C���z�����y���ނ�̂ɂ��傤�Ǘǂ��Ɗ�����悤�ɂȂ�܂����B�𑜓x���͏\���Ɋ������܂��B�����@�Ƃ��Ďg�p���Ă��܂���HE6SE�w�b�h�z���Ȃǂ̖炵�ɂ����w�b�h�z���ł͕s�����܂�����T�͏\�����Ǝv���܂��B

�y���쐫�z

���i�{�����[���Ɠd�����炢�������삵�܂��g���₷���ł��B�{�����[����0.5dB���ƂɃN���b�N����������ōׂ������ʒ��߂ł���Ƃ��낪�֗��ł��B���@�\�Ȑ��i�ł��������I�ȑ��슴�Ƃ͌����Ȃ��ł��B

�y�@�\���z

EQ�Ȃǎg�p���Ȃ������Ƃ��Ă͐ڑ���Ԃɂ���Ď����ŏo�͂��ւ��Ă����@�\��o�͂��ƂɃ{�����[���Ȃǂ�ݒ�ł���@�\���ƂĂ��֗��ł��B�X�s�[�J�[�Ŏg�p���Ă����Ԃ���w�b�h�z����ڑ������ۂɏ���Ƀw�b�h�z���o�݂͂̂ɂ��Ă���āA���ʂ��w�b�h�z���ʏ�o�͗p�ɕς��Ă����̂ŃX���[�Y�Ɋ���ύX�ł��܂��BIEM�p�o�͂�����Ă���̂��֗��ł��B�O�ʃo�����X�[�q�͔����Ă��܂���B

�y���]�z

�o�����X�̎�ꂽ���i�Œ������Ԏg�p���Ă������Ƃ��ł������ł��B�����I�ɐ���������͂Ȃ��̂ʼn��̕ω����y���݂������͑��̐��i�̕����������߂��܂��B

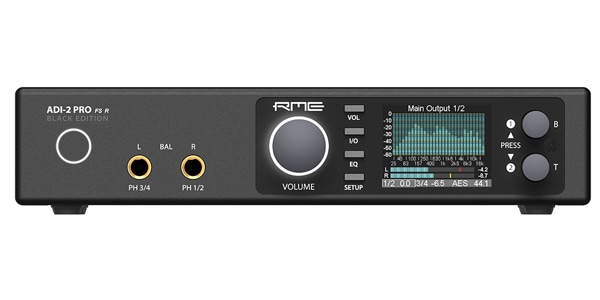

5�ŋ��̃w�b�h�z���A���v�i�Ƃ�����AIF�j 5�ŋ��̃w�b�h�z���A���v�i�Ƃ�����AIF�j�ŋ��̃w�b�h�z���A���v�A�Ƃ��������A

�w�b�h�z���[�q�������ŋ���DAC�A�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�C�X�B

�y�f�U�C���z

���������B����ł����B

������A�d��OFF���̃{�����[���̐Ԃ��Ɩ���ῂ����̂ŁA�����ł���悤�ɂ��Ăق����B

�y�����z

���������B����ł����B

chord��dac�̂悤�ȋ��ٓI�ȃA�b�v�X�P�[�����O�@�\�͂Ȃ����A

�\�[�X�𒉎��ɁA�c�Ȃ��A�K�v�ȃ��x���ʼn����ɋ�������Ƃ����ړI�ɂ����Ă͂������@�ނ͂Ȃ��Ȃ���������Ȃ��B

�y���쐫�z

�����Ίe�{�^�����Ȃ�����ł��邵�A���ɂ悭����ꂽ�z�u�A���쐫�͂������Ɩ��@�ރ��[�J�[�B

�ł��邱�Ƃ��������o���邱�Ƃ������B�v���Ԃ�Ƀ}�j���A�����n�ǂ����B

�y�@�\���z

�ʏ�̎g�p�ł͑S���m�C�Y���������Ȃ��قǂ̈��|�IS/N�B

�v���@�ރ��x���̏o�͂ł���A�����i�ɂ���������ƍ��킹���鐸�x�Ƒ��쐫�B

PEQ���͂��߂Ƃ������͂�DSP�A�o�����X�A�E�g�ɂ��Ή�����L�x�ȓ��o�͂ȂǁA������܂��\�B

�l�I�ɂ́APEQ��10�o���h�ɂȂ�����A�t�@���^���d���Ή���DDC�@�\����������������ȂƎv����

���̂悤�Ȍ����ɂ͑���RME���i��������Ηǂ�������������Ȃ��B

���̑��A���M���ׂ��_�Ƃ���

RME�ƍ����㗝�X��web�T�C�g�̐ݒ��g�����Ȃ��Ȃǂ́A

���ɖL�x�ȃT�|�[�g���e�������Ă��������B

�t�@�[���E�G�A�̍X�V������I�ɍs���A���i�����p���邱�Ƃ��ł����

���i���g�����Ȃ��A���L���ȃI�[�f�B�I���C�t�𑗂邽�߂̏����قnjf�ڂ���Ă���B

�y���]�z

���݂̗p�r�Ƃ��ẮA�w�b�h�z���A���v�Ƃ��Ă͂قƂ�ǎg���Ă��炸�A

�D�G��USB DAC�Ƃ��Ďg�p�B

BLUESOUND NODE {N130}��ADI-2 DAC FS��yamaha A-S1200

���̋@�ނ��g�������̂ɁA�p�����g���b�NEQ����ݔg��̂��߂ɂǂ����Ă��O�����B

���̐��RME�̐��i���g�������邱�ƂɂȂ肻���ȋC�z�������Ȃ��B

�܂�A�D�����Ă��Ƃ��B

|

|

|

![DX5II-WH [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001711254.jpg) |

|

43�� |

12�� |

-

(0��) |

0�� |

2025/9/16 |

2025/7/18 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�̓��x���F7.2Vpp@Gain Low/24.2Vpp@Gain High�A�o�̓C���s�[�_���X�F<0.1���A�o�̓p���[�F3300mW×2 @16�� THD+N<1%(�ő�)�@ �T���v�����O���g���FPCM�F44.1-768kHz�@ �ʎq���r�b�g���FPCM�F16-32bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F�w�b�h�z���o�́F4.4mm�o�����X/XLR4�Ƀo�����X�A�A�i���O�o�́FXLR3�Ƀo�����X�@ ����d�́F15W�@ ��x����x���s�F190x44x131mm�@ �d�ʁF954g�@ Bluetooth�FBluetooth Ver.5.1�@ Bluetooth�Ή��R�[�f�b�N�FSBC�AAAC�AaptX�AaptX HD�AaptX adaptive�ALDAC�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

|

|

|

![K11 FIO-K11-S [Silver]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001580515.jpg) |

|

26�� |

15�� |

4.66

(16��) |

153�� |

2023/10/30 |

2023/11/ 3 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�́F��520mW(�V���O���G���h�A32������/THD+N<1%/�n�C�Q�C����)�A��60mW(�V���O���G���h�A300������/THD+N<1%/�n�C�Q�C����)�A�o�̓C���s�[�_���X�F1.2��(�V���O���G���h�A32������)�@ �T���v�����O���g���FUSB PCM�F384kHz�ARCA���� PCM�F192kHz�ATOS�� PCM�F96KHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB PCM�F32bit�ARCA���� PCM/TOS�� PCM�F24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F4.4mm�o�����X�@ ��x����x���s�F147x32.3x133mm�@ �d�ʁF407g�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �����d�͂ŃI�[�f�B�I�����ɂ������Cirrus Logic�Ђ�DAC�`�b�v�uCS43198�v���̗p�������^�����u��USB DAC�����w�b�h�z���A���v�B

- �w�b�h�z���A���v��H�̃t���o�����X�\����O�ꂵ�č��E��2��ځB�o�����X�o�͂�32�������ɍő�1400mW�A300�������ɍő�250mW�̍��o�͂������B

- �{�̑O�ʂ̉t���f�B�X�v���C�ŁAHigh�i���j/Mid�i���j/Low�i��j�̃Q�C���������\�B�ڑ�����C���z���A�w�b�h�z���ɍ��킹�ăQ�C���������ł���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�I�[�f�B�I���S�� 5�I�[�f�B�I���S���I�[�f�B�I�f�l�̊��z�ł��B

��ȗp�r�͉��y�ӏ܂�PC�Q�[���B

����܂ł́A

HD599SE(�L���w�b�h�z��

IE100PRO(�L���C���z��

edifier R1100(�L���X�s�[�J�[

��PC�̒[�q�ɒ��}���Ŏg�p���Ă��܂����B

���_�B

�Ԃ�k11�����Ƃ���A�S�Ă̋@��ɂ����āA�����̎��ł��킩��قǂɁA���炩�ɉ����ς��܂����B

�X�s�[�J�[���C���z���E�w�b�h�z���̂Ƃ��́u���܂ŕ������Ȃ�����������������v��̌����܂����B

����dac���������Ƃɂ��A�u���ꂼ��̉����������ĕ�������悤�ɂȂ�A���Ɖ��̋���������������悤�ɂȂ�v�Ƃ����̌������܂����B

�{�[�J���Ȃ��������Ȃ������ɂƂ��Ă͂��̌��ʂ͐���(�{�[�J���������ƑO�ɏo�Ă���悤�Ɋ�����)�A�f�X�N�g�b�v�ʼn��y���y���ގ��Ԃ������܂����B

�����̂悤�ɁAPC����̃I�[�f�B�I�@��ɂ͂���Ȃɂ����������Ă��Ȃ��������ǁA������ƃN�I���e�B���������ȁA�Ƃ����l�̍ŏ��̑I�����Ƃ��ĂƂĂ��悢�Ǝv���܂��B

5����G���g���[���f���Ƃ��ėD�G 5����G���g���[���f���Ƃ��ėD�GiFi micro iDSD�������ňꕔ�s������������̂ň�U���}�����܂����B

������2���~��Ȃ炱��Ȃ��̂��c�Ƃ������Ƃ���B

���̋����A���ݍ��݁A����{�[�J����䆂₩�Ȋ����͂Ȃ��A����̃L���͏\���Ƃ����������B

���Ƃ��Ƃ��A�i���O�ȃA���v�������̂ŁA�L������g�����̂Ȃ����Ɋ���Ă��Ȃ������ł���������̂�������܂���B

�f�U�C���͗ǂ��̂ł����S���������ŁA�f�X�N�Ƃ̑����������̂�����܂���܂��B�i����̂���ؐ��̃f�X�N�j

�f�X�N�ƃS��������E�����Ă��V���R���S�����炢����܂��i�V���R���Ȃ̂��H�j

��Ƃ��ď��������݂̂���S�������l���ɑ������Ďg���Ă��܂��B�������������̑��ꂪ�����A�ςɒ������ɔz�u����Ă�̂ŁA���i��V������l���������t����Ƃ�����܂��B�Ȃ��[�̎l���ɔz�u���Ȃ������̂��^��c�B

���Ƃ��Ǝg���Ă��������A�i���O�{�����[���������̂ŁA�f�W�^���{�����[���ɂȂ艺�����܂Ńt���Ŏg����̂ŁA�Q�C����ς��Ȃ��Ă��莝���̃J�X�^��IEM����w�b�h�t�H���܂Ńh���C�u�ł��ĕ֗��ł��B

�J�X�^��IEM���Ɩ�����ԂŎ�z���C�g�m�C�Y���������܂��B

�f�W�^���{�����[���̃m�b�`���o���L���̂ŁA���ʂ�50�Ƃ��ς��鎞�͌��\�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��B�����g�f�W�^���{�����[���͏��Ȃ̂ő��̏��i������Ȋ����Ȃ�ł����ˁH

�s���_�͂܂��܂�����܂����A���I�ɂ͂��Ȃ���K�ɂȂ����̂Ŗ����x�́��T�ɂ��Ă����܂����B

���̉��i��4.4�������ڂ��Ă��Ĉ��S��FiiO�Ȃ̂ł��̕����͑喞���ł��B

�NjL�@6.35mm��4.4mm�̗������ɉ����o�͂����̂ŁA���x�̍����C���z���Ɗ��x�̒Ⴂ�w�b�h�t�H�����g����������Ă�����́A�g�p���Ȃ�����K�������܂��傤�B�}�����ςȂ��ɂ���ƁA���x�̒Ⴂ�w�b�h�t�H�����g�����ɂ��̃w�b�h�t�H����ʼn��ʂ��グ��ƁA4.4mm���̃C���z���ɂ����̉��ʂ����L����A���ɂ���Ă͂��S���Ȃ�ɂȂ邩������܂���B���ӂ��Ă��������B

|

|

|

|

|

19�� |

19�� |

4.62

(20��) |

177�� |

2019/1/30 |

- |

�w�b�h�z���A���v |

USB Type-C |

1�n�� |

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F3.5mm �V���O���G���h�F220mW(16������)�A120mW(32������)�A2.5mm 4�Ƀo�����X�F320mW(16������)�A200mW(32������)�@�T���v�����O���g���FPCM�F48kHz�A96kHz�A384kHz�@�ʎq���r�b�g���FPCM�F24bit�A32bit�@DSD�Ή��F���@DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@�n�C���]�F���@�o�����X�o�͑Ή��F���@�o�����X�o�͒[�q�F2.5mm4�Ƀo�����X�@��x����x���s�F58x22x70mm�@�d�ʁF82g�@���f�W�^���[�q�o�́F1�n���@�����f�W�^���[�q�o�́F1�n���@

�y�����z- �ő�384kHz/32bit��PCM�f�[�^�����11.2MHz��DSD�f�[�^�̍Đ��ɑΉ�����USB DAC�����f�X�N�g�b�v�p�w�b�h�z���A���v�B

- AKM��DAC�`�b�v�uAK4452�v�ƁA3.5mm�V���O���G���h�o�͒[�q�ƃt���o�����X�\���̃w�b�h�z���A���v���ɂ��2.5mm�o�����X�o�͒[�q�𓋍ځB

- �����d�l�̃w�b�h�z���쓮��p�I�y�A���v�uOPA926�v���̗p���A320mW�i16�����j�̑�o�͂��������Ă���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5������ 5������windows10�Ŏg�p�B�X�}�z�̉��Ɣ�ׂČ��݂��Ⴂ�߂��܂��B

�炷�̂Ƀp���[���K�v��K701���g�����肵�Ă܂����\���ł����B

�������Ă܂��B

5���� 5����windows10�AXperia5�ɂē���m�F�B

pc�ł̓����v�����F�ɓ_���A�X�}�z�ł͐ɓ_�����܂����BFiio�A�v����������̃A�v�����݂̂ł̓����v�����F�ɓ_���B����A���̃A�v�����g�����Ƃ͎v��Ȃ����B�B�B

Chrome�ł����l�ɐ_���B���Ȃ݂ɐ_�����ł������̗͊������Ȃ��ł��B�d�v�Ȃ̂̓T���v�����O���[�g��艹���̎��B

pc�ł��X�}�z�ł����ɂ͖������Ă��܂��Bbass�̐�ւ��X�C�b�`���g���A�ቹ�Ƀu�[�X�g���������āAEDM�n�̉��y�����y�����Ȃ�܂����Bgain�͂悭�킩���

���y��youtube�Œ����Ă܂��BDLsite�ʼn�����i��Q�Ȃ���y���ނ̂��ō��ł��B

���Ȃ݂ɁA�o�b�e���[����������Ă��Ȃ��̂ŁA���Õi���Ă��ł��߂ɂȂ����I���ĂȂ邱�Ƃ͋N���Ȃ��Ǝv���c

�o�X�p���[�̗��_�ł��˂�

|

|

|

|

|

42�� |

19�� |

5.00

(2��) |

3�� |

2020/9/ 9 |

2020/9/ 4 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

2�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F1/2 TS �ő�o�̓��x���F+19dBu�A�o�̓C���s�[�_���X�F100���APhones �o�̓C���s�[�_���X�F0.1���@�T���v�����O���g���F44.1�A96�A192�A384�A768kHz�@�ʎq���r�b�g���F32bit�@DSD�Ή��F���@�n�C���]�F���@�o�����X�o�͑Ή��F���@�o�����X�o�͒[�q�F�w�b�h�z���o�́F6.3mm�X�e���I�W��x2�A�A�i���O�o�́FXLR3�Ƀo�����X�@����d�́F22W�@��x����x���s�F215x44x130mm�@�d�ʁF1kg�@

�y�����z- �ő�T���v�����[�g768kHz�Ȃ�т�DSD�̍Đ�/�^���ɂ��Ή�����2�`�����l���E�n�C�G���hAD/DA�R���o�[�^�[�B

- �ڑ����ꂽ�[�q�ɍ��킹�Ď����I��AD/DA�R���o�[�^�[��USB�C���^�[�t�F�C�X�A�A�i���O�E�v���A���v�Ȃǂ̃��[�h���ւ��ē��삷��B

- AK4493�`�b�v�𓋍ڂ��AS/N�䂪117dB����120db�i123dBA�j�Ɍ���B�䂪�݂̓t���f�W�^�����x����-120dB�ɉ��P�����B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5DTM��ԃ��[�J�[�̂�����ƃI�[�f�B�I���i�ɐU����������DAC 5DTM��ԃ��[�J�[�̂�����ƃI�[�f�B�I���i�ɐU����������DACDTM�̒��RME�̃I�[�f�B�I�ɐU���������̐��i�B

������ƃN�[�������ǁA�𑜓x���������I�ɂ��Ȃ��Ȃ��A�h���C�o�̈��萫�A�t�@�[��UP�����f�����̂Ń��[�J�[�Ƃ��Ă��A���I�ɂ��M�p����������̒�ԁB

�l�i�I�ɂ͏��������i�l�i�ŁA�Ԃ����Ⴏ��ƂP�O������babyface�ł��[���ȃp�t�H�[�}���X�͂��邵�A���I�ɂ́u�ς��Ɓv�����������ł͍����悭�킩��Ȃ��B

�悭�����ƁAADI-2�̕������ׂ��������Ƃ�₷���̂ƁA��悪�ǂ��B

�����Đ������ɓ�������̂Ȃ�P�V����ADI-2 DAC fs�ł��[���A������Ƃ̉��I�ȍ��͂قڂȂ��B

���������ǁA������ƃI�[�f�B�I�I�Ȏ����ɘ^���������������̂ƁA���N�Ԃ�ɉ��y�I�Ȃ��Ƃ���낤���Ȃ���ADI-2 Pro FS R Black Edition��I���B

���ۂ�PC�ɂȂ��ŁA�w�b�h�z�����h���āE�E�E�E����͂��̎�̋@�ނ��g�������Ƃ�����قڒ����I�Ɏg�����Ƃ��ł��邯�ǁA�I�[�f�B�I��p�@�Ɣ�ׂ�Ƃ�����Ɩʓ|��������Ȃ��B

�����āA�t����AC�A�_�v�^�AUSB�����ʂ̃P�[�u�����g���Ă݂�ƁA������Ɖ����ł܂����A�N�I���e�B��������ƍ����������܂��B�g���Ă�w�b�h�z����Yamaha�@HPH-MT8�A�������DTM�̒�ԁB

���×��Ԃ̑g�݂��킹�́A��Ԃ̉������āE�E�E�E�𑜓x�������A������u���݂₷���v���ŁA���X�j���O���͊��S�Ƀ��j�^�[���o�ł��B�I�[�f�B�I�I�ȊÂ��͂���܂���B���ꂪ�����ł��˂�

���ɁA�A�N�e�B�u���j�^�[�ƂȂ��ł݂܂����A�Ȃ����̂͂���܂����Genelec�@8010A

���̃Z�b�g�Ƃ������ARME�{Genelec�͒�Ԓ��̒�ԁA�Ԃ����Ⴏ�z���ʂ�̉����łĂ��܂����B

��悪������Ǝ₵���̂̓T�C�Y�I�Ɏd���Ȃ��ł����A���̏�ɂ����������ċߐڂŕ����Ă�Ɓu��������ŃI�[�f�B�I�͂���ł����̂ł́H�v

�Ǝv���Ă��܂��܂��B

���āA�������炨�V�сAUSB�P�[�u����FX AUDIO PGN�U�i�����ρj�����ݍ���ł݂܂����B

�������炩�ɗ��������ĕ����₷���Ȃ�܂����B96/24�Ř^�������s�A�m�̉��������Ă݂�ƁA������̕����u���Ƃ��Đ������v���Ȃ��Ǝv���܂����A�傫�������ς��킯�ł͂���܂���B

���āA�����ŁAUSB�P�[�u����audioquest��cinnamon�ɕύX�iPC��PGN�ԁj

�Ȋw���ǂ��́A�l�ނ̉p�m�I�ɉ����ς��͂��Ȃ������Ă�USB�P�[�u���ł����A�����ɉ��͕ς��܂��B�S���I���ʂ�����̂ŁA�����́u�����Ŏ����Ă݂Ăˁv�̐��E�ł����A���Ȃ艹���������肵�܂��B���̂�����̃f�[�^����肽���̂Ř^�����ł��āA������x�̃N�I���e�B������T�E���h�f�o�C�X���~���������킯�ł��B

�����āA�����̐l��A�G�����Łu�d�������j�A�d���ɕς���Ƃ���ɕ���\�������v�Ƃ���̂ŁA���������Ă݂܂����B�܂��́A�t����AC�A�_�v�^�ɂ�����ƍH���ăR���f���T��330��f�قǁB

���������Ƃ������A�Ȃɂ����m���������Ȃ����C�����܂��B

���ۂɁA���̋@�ނɃ��j�A�d����^���ăX�^�W�I�Ŏg���Ă�l������̂Ńv�����_�ł����̕��������悢�̂ł��傤����A�����͉Ȋw�Ƃ������Ƃ��łȂ��u���o�v���Ǝv���̂ł����A�莝���̎���̈��艻�d�����g���Ă݂���A���Ȃ�G�������������������܂��A�����܂ł��u���o�v�ł��B

�������Ȃ��A�Ȋw�I�ł͂Ȃ��Ƃ����l���o�Ă���Ǝv���̂ł����A�����́u���o�v�̖��ł��B

�l�I�ɂ́A����Ȃɓd���e�ʂ�H��Ȃ��̂ŁA�����ȃ��j�A�d��������Ă����邩�E�E�E�ǂ��������Ń��M�����[�^�[������̂ň��艻�͂����Ȃ��Ă��悢�Ǝv���̂ŁA���ʂ̑S�g�����ł�����ƃR���f���T�����Ă�����������x�E�E�E�����Ă郊�j�A�d�������킹�Ă��������Ȃ��Ǝv���܂��B

USB�̃A�C�\���[�g�ƁA���j�A�d���A����ɃX�^�W�I���C�N�ɂ���Ȃ�PC���A�C�\���[�g���Ă�����Ƃ悢�Ǝv���܂��B�i���A�ŋ߂�PC�͓d�͐H���̂�kW�P�ʂ̐≏�g�����X���K�v�Ŕ�p�I�ɂ������I�ł͂Ȃ��̂ŁA�@�ޑ���≏�������������I�j

5�������̂���n�C�G���hDAC�ł��B 5�������̂���n�C�G���hDAC�ł��B�����ڂɔ����āA�ƂĂ��ƂĂ��ǂ�DAC�ł��B

�����ȉ����ƒ�]�̂���RME�ł����A�\�ʂ�̉𑜓x�ł��B

�莝���̃w�b�h�z�����m���Ƀ����N�A�b�v���܂����A�u�����A���O����ȉ��������́H�v�Ɗ����ł��܂��B

���܂�ɖ{�@���ǂ������̂ŁA�Ƒ��ɒ��������Ƃ���u�����~�����I�v�ƂȂ�܂��āA��T�ԂقǂŎo�����i��ADI-2 DAC���w�������قǍ���܂����B

���X�͖{�i�I��AD/DA�R���o�[�^�[�ł��̂ŁA����Ȃǂ͊���Ȃ��Ə�������ł��B

���̕��g�����͂ƂĂ��L���A������ݒ肪�ł��܂��̂ōD���ȕ��ɂ͊���Ȃ��ł��傤�B

�������������Ȃ�P�[�u���q���Ń{�����[�������Ȃ̂Ŗ��Ȃ��ł��B

�ɂ��ނׂ��̓f�U�C���ł��傤���B

����قǂ̃n�C�G���h�I�[�f�B�I�N�I���e�B�������i�ɂ��Ă͂��Ȃ菬�U��ȃf�U�C���ŁADTM���̃C���^�[�t�F�C�X�Ƒ��슴�ł��B

���C���s�ꂪ������Ȃ̂ł��傤���A���i������Ȃ�ɂ��܂��̂ł����ƍ������̂���f�U�C���ł��ǂ��������ȂƎv���܂��B

�w�b�h�t�H�����������ނƖ{�@���y���̂ŁA�������葫�����ĂȂ���DAC�������܂��B

�������PC�I�[�f�B�I����������ƃ����N�A�b�v���ꂽ�����ɂ͍ō��̈��Ǝv���܂��B

�w�ʂ̃o�����XXLR�o�͂���LUXMAN��LX-507uX markII�Ɍq���Œ����Ă݂܂����B

��������ȊO��DAC�͕s�v�Ɗ�����قǂ̓������ŁALUXMAN�̉��̂��鉹����苭������đf���炵�����Ă��܂��B

���M�Ɋւ��Ăł����A���̊��o�ł͂����܂ő債�����Ƃ͂���܂���ł����B

���̐����u��DAC�Ɠ������x���Ǝv���܂����A�d�˒u���̓I�X�X�����܂���B

���ӓ_�Ƃ��ẮA�w�ʂɃA���o�����X�o�͂�����̂ł����A�W���Œ[�q��TRS�݂̂ł��̂�RCA�ŃA�i���O�o�͂������ꍇ��TRS->RCA�̕ϊ��v���O��2�K�v�ł��B

�O�ʂɂ���w�b�h�z���[�q�ł����ATRS��2����ł��܂��B

�����iPH3/4�j�Ɍq���̂���{�ł����A�E��PH1/2�ɂ��ʂ̃w�b�h�z�����q���œ����ɉ�����������A�o�����X�o�͂��ł���悤�ł����Б������ł��ō��̉����łĂ���̂ŁA�����Ă��܂���B

�����ĂƂĂ��I�X�X���̐��i�ł��B

|

|

|

|

|

28�� |

28�� |

4.00

(3��) |

0�� |

2024/8/ 5 |

2024/8/ 9 |

DAC(D/A�R���o�[�^�[) |

AC/USB Type-C |

|

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�͓d���F�V���O���G���hRCA�A2.05Vrms(0dBFS@1kHz)�A�o�̓C���s�[�_���X�F�V���O���G���hRCA�A��51���@ �T���v�����O���g���FUSB�F96kHz�A���f�W�^���E�����f�W�^���F192kHz�@ �ʎq���r�b�g���F24bit�@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F4.4mm�o�����X�@ ����d�́F1W�@ ��x����x���s�F158x35x115mm�@ �d�ʁF447g�@ Bluetooth�FBluetooth Ver.5.4�@ Bluetooth�Ή��R�[�f�b�N�FSBC�AAAC�AaptX�AaptX Adaptive�AaptX Lossless�ALDAC�ALHDC/HWA�@ �A�i���O���͒[�q�F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- aptX Lossless�ALDAC�ALHDC/HWA�AaptX Adaptive�Ȃǎ�v��Bluetooth�R�[�f�b�N���T�|�[�g����ABluetooth�g�����X�~�b�^�[&���V�[�o�[�B

- Qualcomm���̃t���b�O�V�b�vBluetooth�I�[�f�B�I�`�b�v�u QCC518x�v�𓋍ڂ�Bluetooth�̑���M�ɉ���USB/SPDIF/�A�i���O�Ȃǂ��܂��܂ȓ��o�͂������B

- �L��DAC�Ƃ��āAUSB Type-C�o�R��96kHz/24bit�ASPDIF�o�R��192kHz/24bit�ɑΉ�����B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

4�P�Ȃ�DAC�łȂ��z�[���I�[�f�B�I�̃n�u�ɂȂ郆�j�[�N�ȏ��i 4�P�Ȃ�DAC�łȂ��z�[���I�[�f�B�I�̃n�u�ɂȂ郆�j�[�N�ȏ��i�y�f�U�C���z

ZEN DAC 3��ZEN CAN 3�Ɠ��l�ȃf�U�C���e�C�X�g�ŗ��������Ă��銴���͗ǂ��̂ł����A�A���e�i�����F�Ȃ̂ŃA���e�i���������Ă��܂��̂���_�ł��B�i-1�j

���ʐ^��lj����܂���

�y�����z

�����͌l�̍D�݂��Ǝv���Ă��܂��̂ł��܂茾�y���܂��l�I�ɂ͂��Ȃ�D�݂̉����ł��B(-0)

�y���쐫�z

�f�U�C���d���E����̂��߂��{�^�������Ȃ��\���������Ă��邽�ߗD��Ă���Ƃ͌�������쐫�ł��B�{�^�����y�߂̉����S�n�Ȃ̂ŁA���������d�����������Ă������Ǝv���܂��BLED�̐F��Bluetooth��CODEC����g���Ȃǂ�������悤�ɂȂ��Ă���e�ɑ����\���{�̏㕔�ɃV�[���\�t����Ă��܂��B�������V�[���������w�i�Ŗ{�̂̐F���Â����ߐF�̔��ʂ����ɂ����Ƃ����{���]�|�Ȃ̂͂����h���ƁB(-2)

�y�@�\���z

ZEN One Signature�𗽂����@�\���ł����T���v�����O���[�g�͍ő�24bit/96kHz�܂�(S/PIDF��192kHz�܂�)�ł��B�܂��AMQA��DSD�ɂ͑Ή����Ă��܂���B�c�O�Ȃ���o���̃t�@�[���ɂ͂��Ȃ�̃o�O������̂Ńt�@�[���E�F�A�̃A�b�v�f�[�g�͕K�{�ł��B�A�b�v�f�[�g�ɂ�Android/iOS�p�̐�p�A�v�����K�v��PC�����USB�o�R�ł̃A�b�v�f�[�g�͂ł��܂���̂ł����ӂ��������B(-0)

RX/TX/DAC��3�̓��샂�[�h������e���[�h�ɂ����o�͂��قȂ�܂��B�Ȃ��AS/PDIF�͌�(Opt)������(Coax)�̔r���ɂȂ�܂��B

[RX���[�h]

Bluetooth���V�[�o�Ƃ��ē��삷�郂�[�h�ŁABluetooth����̓��͂�S/PDIF, 4.4mm �o�����X, RCA�̊e�[�q�ɏo�͂���o�͕��z��Ƃ��ē��삵�܂��BaptX Low Latency������CODEC�ɑΉ����Ă��܂��B�Ȃ��A�C�ӂ̏o�͂��~���邱�Ƃ͂ł��܂��A���̏o�͕��z�@�\�����̃��[�h�̊̂��Ǝv���Ă܂��B(-0)

[TX���[�h]

Bluetooth�g�����X�~�b�^�[�Ƃ��ē��삷�郂�[�h�ŁAUSB-C, S/PDIF(Coax), S/PDIF(Opt), RCA����I�������ЂƂ���̓\�[�X�Ƃ���Bluetooth����o�͂�����͐ؑ֊�Ƃ��ē��삵�܂��B���̃��[�h������aptX Low Latency���g���܂����AAAC,LHDC(HWA)�͎g���܂���B(N/A)

[DAC���[�h]

DAC�Ƃ��ē��삷�郂�[�h�œ��͐ؑցE�o�͕��z��Ƃ��ē��삵�܂��B���͂�TX���[�h�Ɠ��l��USB-C, S/PDIF(Coax), S/PDIF(Opt), RCA����I�������ЂƂ���̓\�[�X�Ƃ��A�o�͂�RX���[�h�Ɠ��l��S/PDIF, 4.4mm �o�����X, RCA�̊e�[�q�ɖ������ŏo�͂���܂��BBluetooth�͓��́E�o�͂Ƃ��Ɏg���܂���BDAC���[�h�ƌ����Ȃ���S/PDIF->S/PDIF��RCA->RCA��DD/AA�p�X�X���[�ɂ��Ή����Ă���̂����j�[�N�ȓ_���Ǝv���܂�(�v�t�@�[��v1.69)�B(-0)

�y���]�z

���i�����番����悤��Bluetooth�𒆐S�ɂ��������i�̂�S/PDIF�������Ή��T���v�����O���[�g�͍ő�24bit/96kHz�ƍT���ڂł����ABluetooth�ł�����ȉ����ōĐ����ł�����̂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����������Ă���鐻�i�ł��B�܂��A�P�Ȃ�DAC�Ƃ������DA/AD/DD�ϊ����\�ȏo�͕��z��ł�����͐ؑ֊�ł���_�����j�[�N�ł�����������ɂ������i���Ƃ��v���܂��B

�@�\�]�ɂ��L�ڂ��Ă��܂���RX���[�h��DAC���[�h�ł͕����̏o�͒[�q���瓯���ɓ���\�[�X���o�͂����̂��~�\�ŃX�g���[�~���O�������\�[�X�Ƃ���z�[���I�[�f�B�I�̃n�u�@�\���~�������ɂ͌����Ă���Ǝv���܂��B�Ȃ��ATX���[�h�Ɋւ��Ă͎��̊��ł͍��̂Ƃ���g�������Ȃ����߃e�X�g���x�ɂ����g���Ă��炸�]���ΏۊO�Ƃ��Ă��܂��B

�A���e�i�̐F�Ƒ��쐫�����P�����Ζ��_�����Ă��������炢���Ƃ͎v���܂��B

4����ƕ\���͓Ɠ��Ȃ��̂́A�����͂悭�������ǂ��B 4����ƕ\���͓Ɠ��Ȃ��̂́A�����͂悭�������ǂ��B4K�̒��^���j�^�Ɂi4K�e���r���ƒ��^���Ȃ����߁j������l�b�g����A�B�e����Ȃǂ��o���Ă���A�{�@���T���E���h�V�X�e���Ƃ̊Ԃɓ���āA��ɑ��M���Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�Â����f�U�C����iFi�炵���S�J�ŁA�傫�������悭�A���^�̃Z���N�^�[��HDMI���f�W�^��������̏�ɒu�����Ƃ���A��ςƂ������肫�܂����B

�f�W�^��IN�EOUT�͓��{�Ō����Ƃ���́u���~�j�v�ŁA�ʏ�̊p�v���O����̕ϊ��A�_�v�^�[���t��������̂́A�P�[�u����p�ӂ����ق����z���̓V���v���ł悢��������܂���i���ɔz���ŗV��ł��܂��L�����܂��ƂȂ�����A�j�B�Ȃ��d�������Bluetooth���q����Ȃ���IN����OUT�ւ̃X���[�͂ł����A�����͏펞�A���邢�͓d�������ŃX���[���ė~�������������C�͂��܂��i�X�s�[�J�[�����Ŏ������鎞�����ɑ������߁B�P���Ȍ����z�P�[�u���ő��Ƃ���A�����E���萫�ɂ����Ȃ��j�B

�f�U�C���̂悳�Ő����͂��Ă���̂ł����A���p�I�ɂ́A�����␔����\���ł���f�B�X�v���C���Ȃ����Ƃ���A�\���⑀����@�͂��Ȃ�Ɠ��ŁA�R�[�f�b�N�≹�ʁA�T���v�����O���g���͂��ꂼ��F�ŕ\���A�܂��{�^�����ŏ����Ȃ��ߒ������ł��̑���ɕω��ȂǁA���Ȃ�ȏ����E���ł����B����͕K�{�Ȃ̂ł����A�t���i�͉p��݂̂̃N�C�b�N�K�C�h�����ł��Ȃ�V���v���B�����������𗎂Ƃ��O�ɁA�ڍׂȓ��{�̃��r���[�L���������Ƃ���A�����炪���Ȃ���ɗ����܂����B

���̃y���C�`�̕t�������������͊Ԉ���Ă��܂��Ă���A�T���v�����O���g���E�r�b�g�\���̐F�͎��ۂƂ͋t�i��̃��b�g�͎���������Ă��邩������܂���j�B�܂�����Ƃ͕ʂɁA�{�̓V�ʂɂ��F�̌����������������V�[�����\���Ă���̂ł����A�Ȃɂ��v�����̂��قړ����̃V�[���ɁA���n�Ȃ��ɏ��������ʐF������������߁A���߂���{�̂ƂŊ̐S�̐F�͑���܂����Ă��āA�ǂꂪ�ǂ������A�Ȃɂ��Ȃ��A��ς킩��ɂ����Ȃ��Ă��܂��Ă���͎̂c�O�ł����B

����łȂ�Ƃ��킩��悤�ɂ͂Ȃ�܂������A�����A�R�[�f�b�N�̐ݒ�ɂ͖����܂����B���M�����X�}�z�iAndroid�j���ƁA�A�v����J���Ҍ����I�v�V�������o���킩��̂ł����A��M�����w�b�h�t�H���ł�����A��͂�F���݁i�����݁j�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

Bluetooth��Class1�Ȃ̂��A���邢��Coded PHY�����܂������Ă���̂��i����Ƃ��o���Ȃ̂��j�A�ʂ̊K�܂œ����Ă��r�ꂸ�D�G�B�y�A�����O�������v�����ݓ_�ł��Ă��鎞�ɑ�����y�A�����O���[�h�ɂ��邾���Őڑ����܂��B�@�킪�����Ă����l�ł����B���C���ɂ�B&W��PX8���g���Ă��܂����AaptX adaptive�̉����͗L���ڑ��ɂ͗����̂́A�\���ɉ��y���y���߂鉹�ŏ㎿�ł����B

�������b�v�V���N�͂ǂ̃R�[�f�b�N�������C�ɂȂ邽�߁A�����ł�����̂̓\�[�X�����邢�̓��j�^���ł�邩�AaptX LL�Ή��̃w�b�h�t�H���E�C���z�����q���ق��������ł��傤�ˁB�����ɂ��Ԃ���|���^��LL�Ή��C���z�����������͂��Ȃ��ǁA���Ăǂ��ɂ��܂����̂��c�B

�C�i�͂��邯�ǂ�����ƕȂ����邨�Z����Ƃ����������ŁA�ŏ��͕\���⑀��Ɍ˘f����ʂ����邩�Ǝv���܂����A�f�U�C���͂�͂�������A������������A�܂������ɂ����ꂼ��̃R�[�f�b�N�̗ǂ����\���������A�������ł���Ǝv���܂��B�X���[�ɐ���������_�ɂ͂ǂ������ӂȂ����Ă��������B�I�X�X�����܂��B

�i�摜�͌���Y�t���āA�X�V�v���܂��Ə����Ă��܂����̂ŁA�L���͂̂��ƍă��r���[�j

|

|

|

|

|

25�� |

28�� |

4.52

(2��) |

12�� |

2023/3/ 9 |

2023/3/15 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

2�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́FPhones �ő�o�̓��x���F+21.5dBu@0dBFS�A�o�̓C���s�[�_���X�F0.1���@�T���v�����O���g���F44.1�A96�A192�A384�A768kHz�@�ʎq���r�b�g���F32bit�@DSD�Ή��F���@DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@�n�C���]�F���@�o�����X�o�͑Ή��F���@�o�����X�o�͒[�q�F�w�b�h�z���o�́F6.3mm�X�e���I�W��x2/4.4mm5�Ƀo�����X�A�A�i���O�o�́FXLR3�Ƀo�����X�@����d�́F30W�@��x����x���s�F215x52x180mm�@�d�ʁF1.2kg�@

�y�����z- PCM 768kHz/32bit�iint�j�ADSD 11.2MHz�̘^���E�Đ��ɑΉ�����}�X�^�[AD/DA�R���o�[�^�[�BRIAA���[�h�Ń��R�[�h�������������Ńf�W�^�����ł���B

- ����m�C�Y��4.4mm 5�Ƀo�����X�E�w�b�h�z���[�q�𓋍ڂ��A�ڑ������m����Ǝ����Łu�o�����X�E�t�H���E���[�h�v�ɕύX����B

- �A�i���O���͂�2�n����XLR/TRS�R���{�W���b�N�̃T�[�{�o�����X���́A�A�i���O�o�͂̓��A�p�l����2�n���̃o�����XXLR�����2�n���̃o�����XTRS�o�͂𓋍ځB

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�l�i�͍��z�����@�\�L�x�A�����g����A�Z�~�v���p�@�� 5�l�i�͍��z�����@�\�L�x�A�����g����A�Z�~�v���p�@������E�Ɩ��p���[�J�[��RME���o�����A�Z�~�v�������̃I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�ł��B

�ȑO��ADI-2 Pro���g�p���Ă���A�����ւ��܂����B

�y�f�U�C���z�u���b�N�ɂȂ萸���ɂȂ�܂����BEL�p�l�����������ł������͔���܂��B

�y�����zADI-2 Pro���ǂ��Ȃ�܂����B���Ƀw�b�h�z���A���v�̉����͂��Ȃ�ǂ��ł��B

�y���쐫�z�����ł��i�j�ŋ�ADI-2 Remote�Ƃ����\�t�g���o��PC�����琧��ł���悤�ɂȂ�܂����B�������A�Ɩ��E����p�̌��������Ă���̂ŁA���̒m���������Ɖ���Ȃ����������ł��B

�y�@�\���z�ƒ�p�ł���Ώ\�������܂��B�����R�����t�����Ă��܂����AADI-2 Remote���o���̂ŕs�v�ɂȂ�܂����B

�y���]�z�Ȃ�ƌ����Ă��o�����X�쓮��4.4mm�W���b�N������A�w�b�h�z���A���v�Ƃ��Ă����Ȃ�ǂ������ł��B���C���A�E�g���������ł��B�F�t���͖����A�Ɩ��E����p�Ƃ��Ă����܂Łu���m�ȉ��v���o���v�ɂȂ��Ă��܂��B�D�݂������I�X�X���ł��B

�܂��A���[�J�[�̃\�t�g�E�G�A�A�b�v�f�[�g�����N�ɂP�炢����܂��B���������ς���Ă���̂��͉���Ȃ��ł����A���܂߂Ƀ`�F�b�N�͂��Ă��܂��B

ADI-2 Pro�����N�g���Ă���Ȃ�̂��l�i�Ŕ��p�ł��܂����B

���Îs��ł��Ȃ��Ȃ����z�Ȃ̂̓��[�J�[�̃T�|�[�g�������̂ƁA�M�����Ɖ����ł��ˁB

10�N�g����Ǝv���ΔN��4���~�A�����@�\�Ɖ������l����ƈ����Ǝv���܂��B

4���o�͒[�q���L�x�ő��@�\�Ȑ��i 4���o�͒[�q���L�x�ő��@�\�Ȑ��i�A�i���O�W�̓��́@XLR/TRS

�A�i���O�o�́@XLR/TRS

�f�W�^�����́@USB�@���@�ϊ��P�[�u����RCA�����AXLR�ɑΉ�

�w�b�h�t�H���[�q�@6.3�����A���o�����X�@4.4�����o�����X

���o�͒[�q���[��

�{�����[���@�\������A���C���p�̃A�i���O�A�E�g������̂ŁA

DAC���v���A���v�Ƃ��Ă��g�p���\�Ńw�b�h�t�H���A���v

�ȊO�Ƀp���[�A���v�ɐڑ����ăX�s�[�J�[���쓮���鎖����

PCM��32bit/768kHz�܂ł̃T���v�����O���[�g�ɑΉ�

DSD��11.2MHz

�C�R���C�U�[�@�\��L���A�X�y�N�g�����E�A�i���C�U�[���̗p

�Ƃɂ������@�\�Ȑ��i�B

�����̓t���b�g�őf���Ȑ���t���������T�E���h�Ɏd�オ���Ă���B

|

|

|

|

|

22�� |

31�� |

4.00

(2��) |

17�� |

2023/4/17 |

2023/4/���{ |

�w�b�h�z���A���v |

USB Type-C |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�ő�o�́F100mW(32������)�A20mW(300������)�ARCA �o�̓��x���F2Vrms(0 dBFS VR�FMAX)�@ �T���v�����O���g���FUSB�F�ő�192kHz�A�p�`�I�v�e�B�J��(S/PDIF)�F32kHz�`96kHz�@ ����d�́F2.5W�@ ��x����x���s�F113x34x155mm�@ �d�ʁF500g�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ ���f�W�^���[�q�o�́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- USB�o�X�p���[�œ��삷��USB DAC�B�]���@�uHP-A3�v�����j���[�A������AUSB�o�X�p���[�쓮�͂��̂܂܂ɃT���v�����O���g��192kHz�܂őΉ��B

- PC��USB�I�[�f�B�I����уI�v�e�B�J���E�f�W�^���I�[�f�B�I�M�����A�i���O�M���ɕϊ����A���C���o�͒[�q����уw�b�h�z���o�͒[�q����o�͂ł���B

- USB DAC�Ƃ��Ďg�p����ۂɂ�PC�iWindows�EMacOS�j��USB Audio 2.0�h���C�o�[�œ���BUSB�P�[�u����ڑ����ȒP�Ȑݒ���s�������Ŏg����B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

4�K�v�\�� 4�K�v�\���y�f�U�C���z

�@����F�ň����ۂ��͊����܂���B

�y�����z

�@�����̗ǂ����y�Ȃ�AI-503��RCA�o�͂��D�G�ł��B

�y���쐫�z

�@�{�����[�������������ׂ��������ł�����Ǝv���܂����A���̃T�C�Y����

�@�d���Ȃ��ł��ˁB

�y�@�\���z

�@RCA�R�l�N�^�̊Ԋu�������̂ŁARCA�v���O�����߂̃P�[�u����

�@�v���O���m�������܂��B

�y���]�z

�@UD-507��USB type C���|���R�c�Ȃ̂ő���ɍw�����܂����B

�@amazon music���Ƃ����������Ɍ��݂��~�����ȂƎv���܂����A

�@���[�J���t�@�C���̍Đ��Ȃ�A���ɋC�ɂȂ�܂���B

4���̗ǂ�DAC�t���w�b�h�t�H���A���v 4���̗ǂ�DAC�t���w�b�h�t�H���A���v�育��Ŏg���₷���ĉ��̗ǂ�DAC�t���w�b�h�t�H���A���v

�w�b�h�t�H���o�͂�6.3�����̃X�e���I�W���b�N

�{�i�I�ȃo�����X�o�͂Ƃ��͖������A�d����USB�����Ŏg���₷��

�{�̃T�C�Y������113�����@���s155�����@������34�����ŏd��500��

�����^�тɋ�J������̂͂Ȃ��B

����Ȏd�l�̃w�b�h�t�H���ł��Ȃ����肿���Ɩ炵�Ă����p���[������

DAC�t���Ȃ̂Ńp�\�R����USB�ڑ��ŗǂ��o�����X�̃T�E���h��������悤�ɂȂ�

��y�Ɏg���鏈���ǂ����B

|

|

|

![SHANLING EH2 [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001674410.jpg) |

|

52�� |

31�� |

4.00

(1��) |

0�� |

2025/2/ 4 |

2025/2/ 7 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F[4.4mm�o�����X]Low Gain�F2365mW@32���AHigh Gain�F4350mW@32���A[6.35mm�V���O���G���h]Low Gain�F632mW@32���AHigh Gain�F1280mW@32���@ �T���v�����O���g���FPCM�F768kHz�@ �ʎq���r�b�g���FPCM�F32bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F4.4mm�o�����X�@ ��x����x���s�F156x36.5x150mm�@ �d�ʁF713g�@ Bluetooth�FBluetooth Ver.5.2�@ Bluetooth�Ή��R�[�f�b�N�FSBC�AAAC�ALDAC�AaptX HD�AaptX Adaptive�AaptX LL�AaptX�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

4R2R�̉����Ă݂��������̂Łd�荠�Ȑ��i�ł������B 4R2R�̉����Ă݂��������̂Łd�荠�Ȑ��i�ł������B�y�f�U�C���z

�����������ƌ����������������ȁd

�����Ă����C���V�����[�^�[���~�����ȁd�@�������e���B

�y�����z

�ȑO�AAK4499EX���g�p�d

��ׂ�ƑS�R���̐������Ⴄ�Ǝv��

4499�͐�i�I�Ƃ������͂����肵�����ʼn𑜓x���L��

���悪�L���C�Ƃ������͂����肵�ďオ�L�тĂ�B

����AE2�͑S�̓I�ɉ�������Ă�ƌ������o�����X���ǂ�������

�����₷���B

�����t���b�g���������A

�A�i���O�������ȁd�G�[�W���O���I���ΈႤ�̂����d�@��T�Ԃ��炢�d��������ςȂ��ɂ��Ƃ��\��B

���F�͂ǂ��炪�����̂��d�����ȂƂ��B�V���b�L�Ƃ��Ă�̂�4499���ȁd

���ꂪ�����@��R2R����ǂ�Ȋ����ɂȂ邩�C�ɂȂ�B

��NOS�ŕ��������z�ł��B

�y���쐫�z

�{�����[���̎����LED���T���v�����O�\���A�F�ł킩��A�摜���āB

���ɏo�͐�ւ��L��A���C���A�E�g�ƃv���A�E�g�i�{�����[�����g����j

����NOS��OS��ւ��L��B

�y�@�\���z

�悭������܂���B

�y���]�z

�g���n�߂Đ����ԂȂ̂ŕ��������_�����B

DAC���s���L���Ȃ̂Łd

�m�l��EM�I�[�f�B�I�����DAC���}�X�^�[�N���b�N���g�p�ŕ��������z���܂�����

�����ǂ������ƌ����Ă܂����B

��ׂĂ݂����ȁd

�g�p�V�X�e��

�A���v�@PMA-2000AE�@DENON�@�@2�x���ďC���ς݁iMOSFET�����j�A�ʓr�d���R���f���T�����ς݁B

�X�s�[�J�[�@���H�[Z�@FE108SOL�@�o�b�N���[�h�z�[��

DAC�@E2

�p�\�R������d�\�t�g��tunebrowser �@3080�~�@������@�@�@

��������������߂��Ɓ@�@Audirvana Origin�@24980�~�@������A�@��{�T�u�X�N��980�~

��2��12���@�lj��@�@OS�o�[�W�����ŕ����Ă݂��B

������̂������悪�V���b�L�Ƃ��܂��A

�͂�����Ƃ������Œ����悪�o�Ă���Ċ����ŁA

���̈����d�y��̉��F����������銴����

���Ȋ����͂��܂���B

OS��NOS�ǂ����I�Ԃ��͕�����̍D�݂ɂȂ邩�ƁB

�����W�������ŕς���̂��ǂ�����

��R�����đI�Ȃ��Ɠ���ł��A

��͎g�����Ȃ����ł���DAC�ł͂Ȃ��̂��ȁd

�����@�̓N���b�N���ꂽ��I�y�A���v�������Ă݂���

�d������������Ă邵�d

�S�̂ɍ����ł�����ˁA�������ōw���͂悢���ƁB

|

|

|

|

|

132�� |

43�� |

-

(0��) |

0�� |

2014/7/24 |

- |

�w�b�h�z���A���v |

USB |

1�n�� |

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F2.0V RMS�@ �T���v�����O���g���FUSB�F32kHz-96kHz(�l�C�e�B�u�Đ�)�A���f�W�^���F32kHz-192kHz(�l�C�e�B�u�Đ�)�@ �ʎq���r�b�g���F16bit�A24bit�@ �n�C���]�F���@ ��x����x���s�F95x89x25mm�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �p�\�R���A�X�}�[�g�t�H���ATV�ȂǂɎg�p�ł���DAC/�A���v�B�X�s�[�J�[��w�b�h�z���̃I�[�f�B�I�V�O�i������荂�i���ɂ���̂ɓK���Ă���B

- USB�|�[�g����f�W�^���o�͂��g�p���Ė{�̂Ɛڑ�����A���ʂȃ\�t�g�E�F�A�Ȃǂ��C���X�g�[������K�v�Ȃ��ȒP�ɃZ�b�g�A�b�v�������B

- ��m�C�Y�ō������ȁuAK4396�v��DAC�Ƃ��Ďg�p���A�ő�24bit/192kHz�܂őΉ��B��m�C�Y�A���v�Ƃ��ėL����TI���uOPA2134�v���x�[�X�ɍ̗p�B

|

|

|

|

|

32�� |

52�� |

3.45

(12��) |

23�� |

2022/12/ 9 |

2022/12/16 |

�w�b�h�z���A���v |

USB Type-C |

1�n�� |

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F���C���o�͓d���F�ő�2V�A���C���o�̓C���s�[�_���X�F<100���A�w�b�h�t�H���o�͓d���F��2.6V@32���A��3.5V@300���A�w�b�h�t�H���o�͓d�́F��211mW@32���A��39mW@300���A�w�b�h�t�H���o�̓C���s�[�_���X�F��1���@�T���v�����O���g���FPCM�F44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz�@�ʎq���r�b�g���FPCM�F32bit�@DSD�Ή��F���@DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@�n�C���]�F���@����d�́F1.5W�@��x����x���s�F88x26x81mm�@�d�ʁF92g�@�A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- DAC�ƃw�b�h�z���A���v��H�𓋍ڂ������^USB-DAC�A���v�B���y�E�f��E�Q�[����3�̃��[�h������A�O�ʂ�EQ�{�^���Ń��[�h�̐�ւ����ł���B

- Windows PC�AmacOS�A�X�}�z��^�u���b�g�ɐڑ��ł��APCM 32bit/384kHz�A�t���l�C�e�B�uDSD256�AMQA�Ȃǂ��܂��܂ȃt�H�[�}�b�g�ɑΉ�����B

- �Ǝ��́uS-Balanced�v��H���V���O���G���h�E�w�b�h�z���ƃo�����X�E�w�b�h�z���̗�������p�t�H�[�}���X�������o���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5��y���̊��ɂ͍������B�R�X�p�ǂ��B 5��y���̊��ɂ͍������B�R�X�p�ǂ��B�ŋ߂́APC��UNO���Ȃ���ASHIDAVOX�̃I���C���[�Œ����̂�

�͂܂��Ă܂��B�T���v�����O���[�g��������96khz32bit�ɂ��Ă��ł���

�܂��ɃA�i���O�̉��ŏ_�炩���N���A�Ō��݂ƃp���[���̂���

�ƂĂ��C�����̂������Œ����Ă܂��B�N���Ƃ�Ƃ��ꂭ�炢�����x�����B

����y�ŁA�₷���オ���ĕ���Ȃ��ł��B

�����u���Ŏg���ꍇ�́A�Œ肷��̂������߂ł��B

���͔S���͂̂�������݂̂���W�F���p�b�h�Ŋ���ɒ���t���Ă܂��B

�{�����[�����₷�����A�������肵�Ă��܂��B

���[�J�[�T�C�g����ASIO�h���C�o�[������

PRODESK400G9�ɂ�Windows11�Ŏg���Ă܂���

����PC���ł́A����ɕs���s���R���͈����܂���B

ifi�͏��߂Ăł����A�C�ɓ���܂����B

5���A�w������R�X�p���Q�ł������߂ł� 5���A�w������R�X�p���Q�ł������߂ł��y�f�U�C���z

�S�̂��v���X�`�b�N�̂��߁A�y���Ă����̂ł����A�����̂ق��������ڂ͂������ȂƎv���܂����B

�y�����z

�𑜓x��������������Ƃ������Ɋ����܂����BZENDAC�Ɣ�ׂ�ƁA������̉𑜓x�͊Â������܂����A�����܂ŋC�ɂȂ�܂���ł����B���ƁAZENDAC�ɂ͒ቹ����������TrueBass�����Ă��܂����AUno�ɂ͂��Ă��Ȃ����߁A�ቹ�����߂����ZENDAC���������Ǝv���܂��B

�y���쐫�z

�{�����[���m�u�̓T�C�Y�����������߁A���������傫���ق������삵�₷���Ǝv���܂����B

�y�@�\���z

EQ������܂������̉����������߁A�l�I�ɂ͕s�v���Ɗ����܂����B

�y���]�z

����1�����l�i���������ߋ����{�ʂōw�����܂������A�l�I�ɂ͖����ł��鏤�i�ł��B

2023�N6��20�����1000�����ŁA9,900�~(�ō�)�Ŕ̔����Ă��邽�߁A�w������������Ă�����́A������������������Ǝv���܂��B���߂Ă̕��͓���@�Ƃ��āAiFi���i���������̕��̓T�uDAC�Ƃ��čw�����Ă������i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

|

|

|

![SHANLING EH1 [Black]](https://dist.joshinweb.jp/emall/img/sm/JSN_C00001/middle/69/72835/6972835392732.jpg) |

|

87�� |

52�� |

-

(0��) |

0�� |

2024/12/ 6 |

2024/12/13 |

�w�b�h�z���A���v |

AC/USB Type-C |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F�o�̓��x���FLow Gain�F63mW@32���AHigh Gain�F250mW@32���AHigh Gain(DC���d��)�F399mW@32���A�o�̓C���s�[�_���X�F0.4���@�T���v�����O���g���FPCM�F768kHz�@�ʎq���r�b�g���FPCM�F32bit�@DSD�Ή��F���@DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@�n�C���]�F���@�o�����X�o�͑Ή��F���@�o�����X�o�͒[�q�F4.4mm�o�����X�@��x����x���s�F156x36.5x90mm�@�d�ʁF392.5g�@�����f�W�^���[�q�o�́F1�n���@�A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

|

|

|

![UD-505-X/S [�V���o�[]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001385758.jpg) |

|

38�� |

52�� |

4.30

(4��) |

65�� |

2021/9/16 |

2021/9/18 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

2�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�����X�ڑ����F700mW+700mW(32������)�A�A���o�����X�ڑ����F500mW+500mW(32�� x 1����)�A350mW+350mW(32�� x 2����)�A�A�N�e�B�uGND�ڑ����F500mW+500mW (32������)�@ �T���v�����O���g���F���f�W�^���E�����f�W�^��(PCM)�F32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz�AUSB(PCM)�F44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768kHz�@ �ʎq���r�b�g���F���f�W�^���E�����f�W�^��(PCM)�F16/24bit�AUSB(PCM)�F16/24/32bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�F�w�b�h�z���o�́F4.4mm5�Ƀo�����X/6.3mm�X�e���I�W��x2�A�A�i���O�o�́FXLR3�Ƀo�����X�@ ����d�́F18W�@ ��x����x���s�F290x84.5x248.7mm�@ �d�ʁF4.1kg�@ Bluetooth�FBluetooth Ver.4.0/Class2�@ Bluetooth�Ή��R�[�f�b�N�FSBC�AAAC�AaptX�AaptX HD�ALDAC�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O���͒[�q�F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- D/A�R���o�[�^�[����ESS Technology�uES9038 Q2M�v�����E1����ڂ���USB DAC/�w�b�h�z���A���v�B

- DAC�����m�������[�h�Ŏg�p���邱�Ƃō�S/N�l���l�����ADSD22.5MHz��PCM 768kHz/32bit�̃l�C�e�B�u�Đ��������B

- �w�b�h�z���o�͂�2���6.3mm�W���[�q�ɉ����A4.4mm5�ɒ[�q���̗p���A1�{�̃v���O�Ńo�����X�ڑ���A�N�e�B�u�E�O�����h�ڑ����ł���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�����A�ėp���Ƃ��ɗD�ꂽ�A�g���₷�����i�B 5�����A�ėp���Ƃ��ɗD�ꂽ�A�g���₷�����i�BDAC���O���[�h�A�b�v���A�w�b�h�z�����o�����X�ڑ��ł�����𐮂��邽�߂ɓ������܂����B����̒��ؐ��i�����X�o�Ă��܂����A���ؓ��L�́A�Đ��J�n���Ɋy�Ȃ̖`�����~���[�g���ꉹ���r���A�Ƃ����d�l���ς����Ȃ����߁A���߂���ᒆ�ɂ͓���܂���ł����B

�����]���ɍۂ��āA�N���V�b�N�A�W���Y�A�|�b�v�X�Ȃǂ���ʂ�A���X���X�܂��̓n�C���]�Œ����Ă��܂��B�w�b�h�z���ɂ́ASennheiser HD800S�AHD660S2�AAustrian Audio Hi-X65���g�p�A�v�����C���A���v�o�R�ŃX�s�[�J�[�ł̎��������Ă��܂��B

�y�f�U�C���z

�e�B�A�b�N�炵���A�����Ń��J���ۂ��f�U�C���ŋC�ɓ����Ă��܂��B����\��͂Ȃ��ł����A����Reference�V���[�Y�����ŃV�X�e����g�݂����Ȃ�܂��ˁB

�y�����z

��́AVRDS���J���o���n�߂�����̃e�B�A�b�N�̍������͍��͂Ȃ��A���݂����������ȉ����u������Ă��܂��B�ǂ̃W�������̉��y���Ă��ߕs���Ȃ��A���i�Ɍ����������\���̂��鉹���Ǝv���܂��B

�{���i�̑O�́A�f�m����DA-310USB���g���Ă��܂������A�ǂ����������f�W�^���I�����т₩���ƍd���������ł����B����Ɣ�ׂ�ƁA����UD-505-X�́A�n�C�t�@�C�E�n�C�G���h�I�ȉ𑜊��≹�ꊴ�͂�����A�����b�N�X���Ē����鉹�ɂȂ��Ă��܂��B

DAC�`�b�v��AKM����ESS�ɕς�������Ƃ��l�K�e�B�u�v�f�Ƃ��đ����鐺�������i���ہA�H��Ђ��Ȃ�����f���`�F���W�Ȃǂ��Ă��Ȃ������ł��傤�j�A�������C�ɂȂ����̂ŁA�V���b�v�ɂ��肢����UD-505����Ɣ�r���������Ă��炢�܂����B

���_�Ƃ��ẮA����̕����g���݂̂��鉹�A�V�^�̕����J���I�Ŕ����̗ǂ�������A�Ȃǂ̌X���͂�����̂́A�S�̂̉��͎v�������ߎ����Ă���Ɗ����܂����B�����̏ꍇ�A�I�[�P�X�g�����Đ������ۂ̋�C�����d�����Ă��邱�ƁA�w����̃T�|�[�g�͐V�������i�̕����L���ł��邱�Ƃ���A�������UD-505-X��I�т܂����B

�y���쐫�z

�y�@�\���z

DAC�^�w�b�h�z���A���v�Ɍ����_�ŋ��߂����@�\�͂��ׂĔ�����Ă���Ǝv���܂��B�ݒ胁�j���[��������₷���ł��B�l�I�ɁASACD�Ƃ����A�A�i���O�o�͂�����Ȃ����f�B�A���ʂɕ����Ă��܂��Ă��邽�߁A�A�i���O���͂�����̂͏������Ă��܂��B

�A�b�v�T���v�����O��f�W�^���t�B���^�[���A�����R���Ń|���|���Ɛ�ւ�����i��ւ����͂����ƈꎞ�I�Ƀ~���[�g�����j�̂͗ǂ��ł��ˁB���̈Ⴂ���C�y�Ɋm�F�ł��܂��B

�܂��A�w�b�h�z����}�����܂܂ł��A�w�b�h�z���ւ̏o�͂���āA���C���o�͂��特���o���悤�ɂł���̂͒n���ɕ֗��ł��B

�yBulk Pet�ɂ��āz

Bulk Pet�́A����AWindows11���ł͂قڎg�p�s�ł��B�i�g����ꍇ������悤�ł����A�l�b�g��ɂ����͊F���ŁA��������Ă��܂���B�j

Mac���ł́A�Z�L�����e�B���x����������ݒ�����邱�Ƃňꉞ�g����悤�ɂȂ�܂����A���̕��@�ɂ��ă��[�J�[�������m�����Ă��炸�A�����ۏ؊O�ƂȂ�܂��B�ݒ�̕��@�ɂ��Ă͕����ɒNjL���Ă����܂��B

���ۖ��ABulk Pet�Ɋւ��ẮA�e�n�[�h���[�J�[���A�Z�p�̊J�����̃C���^�[�t�F�C�X�i���j���A�ϋɓI�ȃT�|�[�g�𑱂���C�͂Ȃ��悤�ŁA�قڎ����̂ƍl���������ǂ������ł��B�l�I�ɂ́A�����ʂł��債���A�h�o���e�[�W�͂Ȃ������ƔF�����Ă��܂��B

�y���]�z

�w������1�N�قnjo�߂��Ă��܂����A�����̐��u�V�X�e���̒��j�Ƃ��Ċ��Ă���Ă��܂��B���̎�̐��i�́A���K�`�ȃ}�j�A�̐l�����ɂ�錵�������r���[��N�`�R�~�������ăr�r��܂����A���ʂɎg���₷���ĕ��ʂɗǂ����̐��i�ł��̂ŁA���S���čw�����đ��v�ł��B�����ꃂ�f���`�F���W�͂���̂ł��傤����ǁA���̃V���[�Y�ɂ͒��������Ă��炢�����ł��B

----------

�y�NjL�FMac�p��Bulk Pet�Ή��h���C�o�[�ɂ��āz

������Mac mini (2023/Apple M2)�ASonoma���Ŗ��Ȃ��C���X�g�[���ł��Ă��܂��B�������AOS�̃Z�L�����e�B���x����������K�v������܂��̂ŁA���̃��X�N�͏��m�̏�Ŏ��ȐӔC�ł̓����ƂȂ�܂��B���@�͉��L�̒ʂ�ł��B

UD-505-X�͐ڑ����Ă��Ȃ���Ԃō�Ƃ��܂��B�p�X���[�h���v�����ꂽ�ꍇ�́AMac�{�̂̃��O�C���p�X���[�h�����̓s�x���͂��Ă��������B

1) �e�B�A�b�N�̌����T�C�g����Mac�p�h���C�o�[���_�E�����[�h���A�C���X�g�[������i�@�\�g���ւ̃A�N�Z�X�����ۂ���Ă���|�̃A���[�g���o�܂����A���̂܂܊��������đ��v�ł��B�j

2) Mac���V�X�e���I��������

3) Mac�̓d���{�^���������Ȃ���N�����A�N���I�v�V������ʂ�\��������

4) �u�I�v�V�����v��I������

5) �����̃A�J�E���g��I������

6) �㕔���j���[�o�[����u���[�e�B���e�B�v���u�N���Z�L�����e�B���[�e�B���e�B�v��I������

7) �V�X�e���̃C���X�g�[������Ă���h���C�u��I�����A�u�Z�L�����e�B�|���V�[�v���N���b�N����

8) �u��Z�L�����e�B�v��I�����A����2�̋����ڂɂ��`�F�b�N�����A�uOK�v���N���b�N����

9) Mac���ċN������

10) �u�V�X�e���ݒ�v���N�����A�u�v���C�o�V�[�ƃZ�L�����e�B�v��I������

11) �E�����ڂ̒��i�ȍ~�ɁA�uINTERFACE Co., Ltd.����̋@�\�g�����u���b�N���Ă��܂��v�Ƃ̃��b�Z�[�W���\�������̂ŁA�����������B�ċN����v�������̂ŁA���̂܂܍ċN������

12) �ċN����A�u�V�X�e���ݒ�v���N������ƁA�����ԉ��ɁATEAC USB AUDIO�̍��ڂ�������Ă���̂ŁA����Őݒ芮��

13) UD-505-X��ڑ����ABulk Pet�̐ݒ������

�ȏ�ł��B

5�n�C�G���h�̃w�b�h�z���ׂ̈ɁB 5�n�C�G���h�̃w�b�h�z���ׂ̈ɁB�y�f�U�C���z

�����ڂ͑O�̕��Ɠ��ɕς�肠��܂���B

�����͗ǍD�ŁA�����������@�Ƃ����������ł��B

�y�����z

�O�g�p���Ă����̂��AHD-DAC1�Ȃ̂ł����A

�S�̓I��2�i�K�ʉ�����������悤�ɂȂ�܂����B

�����`�ቹ�ɂ����ăo�����X�̗ǂ������ɂȂ��Ă��܂��B

�y���쐫�z

���̐��i���g���Ă��āA��ԗǂ��Ɗ������_�͑��쐫�̗ǂ��ł��B

�����������₷���A���X�|���X���ǍD�ł��B

�t�����������Ȃ�������₷���A�C�ɓ����Ă܂��B

�y�@�\���z

�������Ȃ�����A�L�x�ȋ@�\���Ɗ����܂����B

���o�͂�DAC�̒��ł͏�ʂ̗ǂ��ł��B

�y���]�z

�ȑO�g���Ă������̂��A6���~�`7���~��HD-DAC1�������ׁA

���ɉ��������ȂƊ����܂����B

������҂�c�O�Ȃ̂́AES9038PRO�ł͂Ȃ��Ƃ������ł��傤���B

|

|

|

|

|

67�� |

52�� |

3.85

(2��) |

5�� |

2022/9/26 |

2022/9/16 |

DAC(D/A�R���o�[�^�[) |

AC |

|

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�͓d���FXLR 4Vrms�ARCA 1.4Vrms�@ �T���v�����O���g���FUSB�F44.1kHz�`384kHz�AHDMI(I2S-PS Audio�����Ή�)�F32kHz�`384kHz�AS/PDIF(RCA1)�F32kHz�`192kHz�AS/PDIF(BNC)�F32kHz�`96kHz�AToslink�F32kHz�`96kHz�AAES/EBU�F32kHz�`96kHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB�F32bit�AHDMI(I2S-PS Audio�����Ή�)�F32bit�AS/PDIF(RCA1�EBNC)�AToslink�AAES/EBU�F24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�FXLR3�Ƀo�����X�@ ��x����x���s�F212x62x156mm�@ �d�ʁF1.6kg�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �]���@�uSagraDAC�v��R-2R����DA�ϊ����̍\���͂��̂܂܂ɁA�X�C�b�`���O�d�����̗p���邱�ƂŏȃX�y�[�X���A����������������D/A�R���o�[�^�[�B

- Soekris�А��ŃT�C���E�}�O�j�`���[�h27bit���x�d�l�̓���R-2R DAC���W���[���𓋍ځB�o�͂�RCA��XLR��2�n���B

- �����R���@�\�A�G�[�W���O�������悭�i�߂�o�[���C�����[�h�ADAC�v���Ƃ��Ďg�����߂̃f�W�^���{�����[���Ȃǂ֗̕��ȋ@�\�𑽐����ڂ��Ă���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5���ꍛ�ꂷ��قǂ̐��m�ȕ`�ʗ� 5���ꍛ�ꂷ��قǂ̐��m�ȕ`�ʗ��X�ɁA����{�������ɂ߂�ׂ�DENON��AH-D9200�����A�ēxK-DAC�̉��͂��܂����B

------------------------------------------------------------

����܂ŁAMytek��Brooklyn DAC�{�����t�@�����X�Ƃ��Ē����g�p���Ă��܂������AR-2R DAC�̉������ɋ��������蓖�@�̍w���Ɏ���܂����B

�y�ڑ��@��z

SONY HAP-S1���uXIaudio K-DAC�v��LUXMAN P-750u��OPPO PM-1�Abeyerdynamic DT1770pro�ADENON AH-D9200

�y�f�U�C���z

�܂��Ɏ����ƌ�����}�b�g�ȃu���b�N�B

�������Ō��������A�a���I�ȑ��`��������܂��B�����A�������͂��܂芴�����܂���B

�f�B�X�v���C�́A�K�v�ŏ����̕\���݂̂ő����̏��ʂĂ����Brooklyn DAC+�Ɣ�r����ƌ����܂����A�������Ď����̖{�̂ɖ��Ƀ}�b�`���Ă��܂��B

�y�����z

�X���Ƃ��ẮA��d�߂ʼn��ɏ���C�͂���܂���B�����≐�Ƃ����������͏��Ȃ߂Ŕ{���𑽂��t�т����Y��ɒ�������^�C�v�ł͂���܂���B

�������Ȃ���A�A�e�����苰�낵���قǂ̃��A�����Ɛ��X����������܂��B���ɑO�ɒ���o��������̃{�[�J���̊���\�����L���ŁA�܂����̐��������ቹ��������ł��B

��(���E)�̍L�����������Brooklyn DAC+�ɑ��A������͏c(�O��)�̍L���肪�����ʼn��s���������܂��B

�{���L���ɍ����悪�������Y��ȉ���Brooklyn DAC+�ƁA�����Ȓ�����𒆐S�ɍ����𑜊��A���̊��̂��鉹��K-DAC�ƑΏƓI�ł��B

���F�t�����Ĕ�������������Brooklyn DAC+�ƁA�����ɍ��߂�ꂽ���𒉎��ɍČ�����K-DAC�B

�܂��AK-DAC�́AR-2R�����ł͈ٗ��SN�䂪127dB�ƃX�y�b�N�I�ɂ��D��Ă���܂����A���������قǂ̖������̐Î����ۓI�ł��B�����X�y�b�N����������Brooklyn DAC+�ƌ����ǂ����̓_�͈������܂��B

�������A���҂Ƃ��L�����N�^�[�̈Ⴄ�f���炵�����ł���A�����t���s�\���Ƃ������_�ɒB���A�ȑO�̃��r���[��P�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����������v���܂��B

�y���쐫�z

�ȈՃ����R�����t������Ă���܂��B

�܂��A�{�̂̃{�^����������G���͂Ȃ��A���ɃV���v���ł��B

�y�@�\���z

�O���N���b�N���́A�N���b�N�o�͓��̋@�\�͂���܂��AI2S���́ADC�d�����͋@�\������Ă���܂��B

�y���]�z

�}�C�P���E�V���I������|����XIaudio�́ASagraDAC���L����R-2R�����ɂ��Ȃ�̍S������Ƃ������ƂŋC�ɂȂ��Ă��܂����B���@�͓d����H�ȊO�́A����SagraDAC�Ƌ��ʎd�l�ł���A���ƌ����鐫�\������Ă��܂��B

1�r�b�gDAC�`�b�v�嗬�̒��AHIFIMAN��HYMALAYA-DAC���l�A��𓊂��鉿�l�����䂾�Ǝv���܂��B

���i���g�p���Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

72�� |

52�� |

5.00

(2��) |

0�� |

2024/3/28 |

2023/9 |

DAC(D/A�R���o�[�^�[) |

AC |

|

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�͓d���FXLR 4Vrms�ARCA 1.4Vrms�@ �T���v�����O���g���FUSB�AHDMI(I2S-PS Audio�����Ή�)�F384kHz�AS/PDIF(RCA1)�F192kHz�AS/PDIF(RCA2�EBNC)�AToslink�AAES/EBU�F96kHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB�AHDMI(I2S-PS Audio�����Ή�)�F32bit�AS/PDIF(RCA1�ERCA2�EBNC)�AToslink�AAES/EBU�F24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�FXLR3�Ƀo�����X�@ ����d�́F29W�@ ��x����x���s�F240x85x260mm�@ �d�ʁF4kg�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F2�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5����ƌ����� 5����ƌ���������Ȃɑ����Č��݂������Ď��R�ȉ��̏o��DAC�ɏo��Ċ������ł��B�����荂���ȗL���l�C�u�����h�̃n�C�G���hDAC�����X�����܂������ASagraDAC2�͏G��ŁA������DAC�ɐ��S���~�������邩������܂��A2�S���~�ȉ���DAC�ł���ɂ��Ȃ����̂����邾�낤���B���Ƀf�W�^��������背�R�[�h�̕��������ǂ��Ǝv���l�ɂ̓n�}��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

5�������DAC�͂���̂��H�ƌ��������Ȃ��i 5�������DAC�͂���̂��H�ƌ��������Ȃ��i�^YouTube�̓���ł��܂��܃C���u���I�[�f�B�I��Sagra DAC2�Ƃ������i��m��A���]���ł��������Ƃ�R2-R������DA�ϊ��ɂ��䂩��A�v���Y���Ɏv�����čw�����܂����B

����܂ł�DAC�ɕs�����������킯�ł͂���܂���B�\�E���m�[�g��D2�ɓ��Ђ̊O���N���b�NX3��ڑ����Ďg�p���Ă���C�G�l���M�b�V���ŔM�ʂ̍����T�E���h�ɂ͖������Ă��܂����B���Ђ�NOS�ւ̂������ɂ��������Ă��܂����B

���������āASagraDAC2�ւ̃`�F���W�͗E�C������܂������A�ʂ�����D2�𗽂������o��̂��S�z�ł�����܂����B���������Ȃ��Ō��f���܂����̂ŁB�������A���̐S�z�͈꒮���Đ�����т܂����B

�ቹ�͈������܂��Ă���A���������邱�ƂȂ��ቹ�̉��K���������A�e�͂̂��鉹���X�s�[�h���������Ĕ����Ă��܂��B

���������𑜓x���������̗����������m�ŁA�{�[�J���̐����������ނ��ƂȂ��O�ɉ����o����Ă����ۂł��B

�����Đ����̂����s�����Ƌ�ԓI�ȍL����ł��B�����D2�ƈ��|�I�ȍ��������������ł��B�l�H�I�ȉ��s�����ł͂Ȃ����R�ŗ��̊��̂����Ԃ͓��M���̂ł��B

�����������Ă��ĐS�n�悭�����ƒ����Ă������Ȃ鉹�ł��B�A�i���O�I�ȉ����Ƃ̕]��������̂��[���ł��܂��B

���炵�Ȃ��̈꒮���������ł��A�\�E���m�[�g��D2�̐��i��������Ă��鉹���Ɗ����Ă��܂��B

���炵���i�߂ǂ̂悤�ɂȂ�̂������낵���ł��B

�Ȃ��ASagraDAC2�ɂ́AUSB�[�q��SPDI/F�[�q������܂����AI2S�[�q�����Ă���AI2S�[�q�̂���ʂ̋@���HDMI�P�[�u���Őڑ�����Ɖ���������Ɉ����グ����ʂ�����悤�ł��B

����Volumio�̃l�b�g���[�N�X�g���[�}�[RIVO�{��I2S�ڑ����܂������A�S���s��Ȃ��f���炵�������o���Ă���Ă��܂��B

�d�������ɂ��g�R�g���������������č���Ă���A�핪��K-DAC�Ƃ͓d���������Ⴄ������20���~�ȏ�̍��I������̂ł����A���̉����Ƃ��ꂾ���̉��l������Ɣ[�����܂����B

Sagra DAC�̓C���u���I�[�f�B�I�Ƃ������W���[�ł͂Ȃ����[�J�[�̐��i�ł����A����͊ԈႢ�Ȃ���i���Ǝv���܂��B

�����DAC������Ƃ͖{���ɋ����܂����BDAC�ɂ������������ɂ͂��Ўg���Ă������������ł��ˁB

|

|

|

![WANDLA Golden Sound Edition FER-WANDLAGS-B [�u���b�N]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001662317.jpg) |

|

190�� |

52�� |

-

(0��) |

0�� |

2024/11/ 8 |

2024/11/ 7 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F�o�̓��x���F4V RMS�A���o�����X(PRO���[�h)�A1.75V RMS�A���o�����X(RED���[�h)�A�o�̓C���s�[�_���X�F22���@ �T���v�����O���g���FUSB Type-C�AI2S�F768kHz�AAES/EBU�F196kHz�ARCA����(S/PDIF)�AARC�F192kHz�ATOS��(S/PDIF)�F96kHz�@ �ʎq���r�b�g���FUSB�AI2S�F32bit�AAES/EBU�ARCA����(S/PDIF)�ATOS��(S/PDIF)�AARC�F24bit�@ DSD�Ή��F���@ DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@ �n�C���]�F���@ �o�����X�o�͑Ή��F���@ �o�����X�o�͒[�q�FXLR3�Ƀo�����X�@ ����d�́F15W�@ ��x����x���s�F217x50x206mm�@ �d�ʁF1.8kg�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ �����f�W�^���[�q���́F1�n���@ �A�i���O���͒[�q�F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

|

|

|

|

|

73�� |

68�� |

3.84

(12��) |

57�� |

2016/2/16 |

2016/2/���{ |

�w�b�h�z���A���v |

USB |

1�n�� |

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F30mW+30mW(32�����ׁATHD�F0.5%�ȉ�)�@�T���v�����O���g���F32�A44.1�A48�A88.2�A96kHz�@�ʎq���r�b�g���F16�A24bit�@�n�C���]�F���@����d�́F2.5W�@��x����x���s�F66x44x70mm�@�d�ʁF210g�@�A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- �]�����f���uPC100USB�v�̃R���f���T�[�ADAC�A�I�y�A���v�Ȃǎ�v�p�[�c�����������A�n�C���]�Ή��{�����[���R���g���[���[�B

- DAC�𓋍ڂ��ARCA�s���W���b�N�o�͂ƁA�w�b�h�z�����Ȃ�PHONES�[�q���B�w�b�h�z���A���v�Ƃ��Ă����p�\�B

- USB�o�X�p���[�쓮�ɂ��ʓd���͕s�v�ŁAWindows��MacOS�W����USB�I�[�f�B�I�h���C�o�[�œ���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�n�C�R�X�p�ȃf�X�N�g�b�v�I�[�f�B�I�̗��z�` 5�n�C�R�X�p�ȃf�X�N�g�b�v�I�[�f�B�I�̗��z�`PC���f�X�N�̉��ɏ��u�����A�p���[�A���vAP20d�ƈꏏ��PC�̏�ɐݒu���Ďg���Ă��܂��B�X�s�[�J�[��polk��ES10�ł��BAP20d�̃v���A�E�g����YAMAHA�̌Â��T�u�E�[�t�@�ɐڑ����Ă܂��B�e���̃P�[�u���ނ̓I�[�f�B�I���僌�x���̏��i���g�p�B�w�b�h�t�H����MDR-1A�B

�y�f�U�C���z

�����S����PC�P�[�X�ƃ}�b�`���Ė����Ȋ��������ɍD���ł��B�f�X�N���ɒu���Ă��邽�߁A�P�[�u���ނ��ی����ł��قƂ�NjC�ɂȂ�܂��ALINK�����v�̈ʒu���K�ł��B�{�����[���m�u�̎����͌����ځA���슴�Ƃ��ɑ�ς悭�����ł���d�オ��ł��B

���l����f�U�C�����H�Ɩ����ƁA���j�^�[�̉��Ƃ��ɐݒu����ꍇ�̓P�[�u���Ȃǂ����������ċC�ɂȂ�Ǝv���܂��̂Ő��[�P�B

�y�����z

�܂������m�C�Y�������܂���B�{�����[���m�u��G���Ă��S���m�C�Y�����BAP20d��ES10�̑g�ݍ��킹�ł͏\�������鉹�ʁE�����������A50%�ł������傫�����ďo���܂���B�T�u�E�[�t�@�o�͂��O�ɍi��ƉƑ�����N���[�������Ȃ����x�̎�T���߂Ȓቹ�ɂȂ�܂����l�I�ɂ͏\���ł��B�T�u�E�[�t�@����ł�����ł��ቹ���ł���̂Ń\�[�X�ƉƑ��̋@���ɍ��킹�Ē������Ă��܂��i�j�B���������Y��Ŕ��ɕ����₷���A���j�^�[�̒����Ƀr�V���ƃ{�[�J������ʂ��ăX�e���I�̗ǂ��i�ł��܂��B

�w�b�h�t�H����ڑ��������������ɗǂ��ł��BPC���Ƃ͔�ו��ɂȂ�܂���B�z���C�g�m�C�Y���Ȃ��A�������\�������ē���ӂł��B

�y���쐫�z

�{�����[���m�u�̏d�������ɍ�����������������d�オ��ŁA�d�������y�������_�������ʂɂ��₭���m�ɃR���g���[���ł���C�����܂��B�w�b�h�t�H�����g���ꍇ�ɂ͗����ɒ[�q������̂Őڑ����ɂ����Ƃ����b������܂����A�f�X�N����PC�̏�ɒu���Ƃނ���ڑ����₷���Ȃ�܂��B

�y�@�\���z

USB�d���ň��蓮�삷�邾���ł��肪�����ł����APC�̓d��OFF�ɘA�����Ď�����OFF�ɂȂ��Ă����_��APC�N�����ɂ̓��O�C����ʂɓ���O�Ɏ����I�ɋN�����Ă����ȂǁA�X�C�b�`�ɐG��邱�ƂȂ��܂������҂�����邱�Ƃ��Ȃ��_����ϗǂ��ł��B

����DAC�Ɣ�ׂē��́E�o�͂̃o���G�[�V���������|�I�ɏ��Ȃ��̂Ő��[�P�Ƃ��܂������A�l�I�ɂ͑S����肠��܂���B

�y���]�z

��ϖ����ł��B����A���x�̗ǂ����Õi���w�������̂ł����A9000�~���x�œ���ł��܂����̂ŃR�X�p�ō��ł����BAP20d�AES10�Ƃ̑g�ݍ��킹�����ɗǂ��Ǝv���܂����̂ŃI�X�X�����܂��B

���̑g�ݍ��킹�̑O��DENON�̃T�E���h�o�[ DHT-S217��PC�ɐڑ����Ă����̂ł����A�T���E���h���͂قږ����A�t���[�Y�������AHDMI�o�͂��o�R����ƃ��j�^�[����������X�A�ǂ�������܂���ł����B��͂�f�X�N�g�b�v�I�[�f�B�I�̓R���p�N�g�ȋ@��ŃX�e���I�Đ�����Ɍ���܂��ˁB

5�{�����[�����������ǂ��A�m���ɉ������サ�܂� 5�{�����[�����������ǂ��A�m���ɉ������サ�܂��y�f�U�C���z

�\�ʂ��ȂȂ߂ɂȂ��ĂāA�{�����[���₷���ł�

�y�����z

1600�~�̒���DAC�g���Ă܂������A���Ȃ�ǂ��Ȃ�܂����B

�y���쐫�z

�{�����[�������̃k���k���������傤�Ǘǂ��悢�ł��B

�y�@�\���z

�n�C���]192kHz�܂őΉ����Ă��ꂽ��A�ō��ł����B

�y���]�z

���ؐ�DAC�iPENGO�j����

�����̌���Ǝ茳�ŊȒP�Ƀ{�����[���R���g���[���ł���悤�ɍw���B

�m���Ƀ{�[�J���̍����̂���������P����

�S�̓I�ɂ����Ƀn�����o�ă}�C���h�ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

- ¥15,800

- [Amazon] 123market

�i�S3�X�܁j

|

82�� |

68�� |

4.00

(1��) |

8�� |

2016/6/20 |

2016/6/24 |

�w�b�h�z���A���v |

USB |

1�n�� |

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�o�́F�w�b�h�t�H���ő�o��(�V���O���`���l��1KHz��)�F210mW/16���A190mW/32���@�T���v�����O���g���FPCM�F44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384KHz�@�ʎq���r�b�g���FPCM�F16/24/32bit�@DSD�Ή��F���@DSD�l�C�e�B�u�Đ��F���@�n�C���]�F���@��x����x���s�F67x28x78mm�@�d�ʁF0.17kg�@���f�W�^���[�q�o�́F1�n���@

�y�����z- �p�\�R���ɕۑ������n�C���]�������A�D�݂̃w�b�h�z����C���z���ō������ɍĐ����邱�Ƃ��ł���DSD�Ή�DAC�����w�b�h�z���A���v�B

- �ő�384KHz/32bit�܂ł̃��j�APCM��5.6MHz��DSD�����ɑΉ����Ă���B�p�\�R�������ł͂Ȃ�USB DAC�Ƃ���iPhone�EiPad/Android�@��̐ڑ����\�B

- D/A�R���o�[�^�́uCS4392�v�A�R���g���[���[���ɂ́uBRAVO SA9227�v�A�I�y�A���v�́uLM4562NA�v���̗p���Ă���B

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

4���߂Ă�USBDAC�ł��B 4���߂Ă�USBDAC�ł��B�y�f�U�C���z

����Ȃ�ɂ������悭�f�U�C������Ă���Ǝv���܂��B

�y�����z

�l�i���l������ǂ��Ǝv���܂��B�����A���i���̃X�y�b�N�������S/N��112dB�Ȃ̂ŁA�����f�o�C�X�Ƃ͂���120dB��SE300PCIE�𗘗p���Ă����̂ŁA���C�ɂȂ�܂��B

�y���쐫�z

�ŏ��̐ݒ�͐����������܂������A����ȊO�͓��ɑ���œ�����͂���܂���ł����B

�y�@�\���z

BRAVO-HD Audio CPL�̐ݒ��ς���ƁAWindows��̉����̏o�͐ݒ肪�ς����܂��B32bit�A384000Hz�̐ݒ�ŗ��p���Ă���ƁA�ꕔ�̃\�t�g�����p�ł��Ȃ��Ȃ�����A�������łȂ��Ȃ��Ă��܂��̂ŕ��i��24bit�A192000Hz�̐ݒ�ŗ��p���Ă��܂��B

�܂��A���y�Đ��\�t�g��JRiver Media Center���R�O���̎��p���Ԃ��I�������w�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��_���c�O�ł��B�d���Ȃ��̂�Vector�ōw�����܂����B

�@�\�ʂ͒l�i�Ȃ�Ȉ�ۂ������܂����B

�y���]�z

WIn10��SE300PCIE�����܂����܂��g���Ă��܂������ADSD�Ή���DAC���~�����Ȃ�A�w�����܂����BASIO���g����DSD�̍Đ����ł���̂ŁA�l�i���l������\�������ł��B5,6���~��USBDAC�Ɣ�ׂ�Ɖ����ɕs�������l�����邩������܂��A�Q���~�ȉ��ōw���������@�Ƃ��Ă͏\�����Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

36�� |

68�� |

4.66

(46��) |

807�� |

2010/1/15 |

2010/1/ 7 |

�w�b�h�z���A���v |

USB |

|

1�n�� |

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z�o�́F100mW (32��)�@ �T���v�����O���g���F96kHz�@ �ʎq���r�b�g���F24bit�@ �n�C���]�F���@ ����d�́F2.5W�@ ��x����x���s�F108x36x140mm�@ �d�ʁF450g�@ ���f�W�^���[�q���́F1�n���@ ���f�W�^���[�q�o�́F1�n���@ �A�i���O�o�͒[�q�F1�n���@

�y�����z- USB �o�X�p���[�ŋ쓮���A�n�C���]�Đ����\�ȁADAC/�w�b�h�z���A���v�B

- AKM��32bit DAC�uAK4390�v���̗p���APLL��p�d���ɂ��A�d�����Đ������邱�Ƃł�荂�����艻�������B

- �X�^�W�I�Ŏg�p����鍂�C���s�[�_���X�w�b�h�z�����h���C�u�\�ȃw�b�h�z���A���v�𓋍ځB

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�I�y�A���v�{�A���t�@�ő剻�� 5�I�y�A���v�{�A���t�@�ő剻���y�\���z

PC(foobar2000��DSD�o��)���Z���t�p���[�n�u(�Oyaide d+USB class B��ڑ�)��HP-A3(�I�y�A���v�ŢMUSE01D��Ɋ����A�w�b�h�t�H���o��)��FOSTEX PM0.3H(�d�{MYR Class B/1.5��ڑ�)

�y�����z

�S�ăm�[�}���\�����ł��A�c��݂Ƌ�C���̂��鉹�B

����܂Ŏg�p���Ă����FiiO BTA30 Pro��Ɣ�r����Ƃ�����͋@�B�I�ȃV���[�v�����ڗ������B

���̍��ɂ�鉹�Ɋւ��ẮA���i�������y�̃W�������₻�������̍D�݂̉��F�Ɉˑ�����Ǝv���B

(���S�Ȏ��̊��o���ƁA�w�b�h�z���Ȃ�\�j�[�I������Ƃ��[���n�C�U�[�I�ȉ��F�̍��ƌ����C���[�W�B�]�葽����m���Ă����ł͂Ȃ��̂ʼn��Ƃ���������B)

�I�y�A���v��́A�c��݂��鉷�����Ɍ��C���E�u�����������A��R���邭����オ�鉹�ɂȂ����B

�X�ɐڑ��P�[�u�����I���C�f�ɕύX�������ŁA�X�Ȃ閾�Ă�����������B

���o�I�Ȉ�ۂɂȂ邪�A�]���I�[�f�B�I�}�j�A�Ƃ��ĒNjy����ӎv������Ƃ��łȂ�����A�����N�������Ăࢂ��I�����ǂ����I����Ďv���郌�x���ł͂���Ǝv����B

��A�n�C���]���������ʂ�CD����(FLAC�E���x��8)�Ɣ�r���Ă��A�n�b�L���Ƃ��̍���������قǂɃV�b�J���Ɖ������o�͂��ĕ\�����Ă���Ă���B

���͂��̍\���ɂ�������ɁA�C�ɓ����Ă���A���o���̃n�C���]�����P�ʂŔ������������x�����B

���A�X�s�[�J�[�ڑ��ł����Ă�DAC����RCA�o�͂����w�b�h�z���o�͂�I�����ׂ��B

�𑜓x�ɂ�鉹�̈�ہA���Ɉ꒮���Ĕ���l�Ȍ��C�Ȉ�ۂ���w���܂�B

�y�R�X�p�z

���͖^�C���z���l�b�g�V���b�v�ŁADAC���X�s�[�J�[�����Âōw���B

���Ƒ��z15000�~���x�I�r�b�N���I

�ʂɊO���ɖڗ����ȂLj�ؖ����ǂ����������o�����B

�������ő��̃P�[�u����p�[�c�ɔ�p��������S���I�]�T���o�����̂��n���ɗL���B

�����̑���

�E�Oyaide d�{MYR Class B/1.5������h�o�V�J�����Ŗ�4300�~

�E�Oyaide d+USB class B/1.0������h�o�V�J�����Ŗ�2900�~

�E�MUSE01D����H���d�q�ʏ���3500�~

�c�����Ŏ��X�V���nj��\�������Ă܂��ȁc

�܂��������X�s�[�J�[��DAC�̐V�i�𑵂�����͗y���Ɉ��オ�肾�I

�y���]�z

��ɂ����������ǁA�{���ɃI�[�f�B�I���Ɋ��S�ɑ��ݓ������肪�����̂Ȃ�A����ł��\��������قǖ����o���鉹�����\�ł���Ǝv���B

���b�N�E�|�b�v�X�E���^���E�v���O����EDM�n�̃I�^�\���Ȃǂ͌��C�Ɋy�����������Ă���邪�A���C�ɃW���Y��t���[�W�����Ȃǂł����̐��E�ɖv���ł��閣�͂���������B

�ŋߋC�ɓ����Ă���̂̓}�C���X�f�C�r�X��E�F�X�����S�����[��f�C�u�u���[�x�b�N�J���e�b�g�ȂǂŁA�����̖�������ԐڏƖ������ɂ��ă��b�^���ƒ����̂��ō��Ɋy���߂�B

����͈�d�ɉ𑜓x�̍������炭�閾�Ăȑu�����̂������ŁA����͈Ӑ}���ăT�E���h�Ƀu�[�X�g���������l�דI�Ȗ��Ă��Ƃ͑S���Ⴄ��ۂ��B

�}�C���X�f�C�r�X�̃��E���h�A�o�E�g�~�b�h�i�C�g�̃y�b�g�̉��Ȃǂ̓u���X�̋������n�b�L���ƕ������čō��̈ꌾ�ɐs����B

�����������܂ł̕]���́A�J�X�^����̂��̂ł���\�������S�m�[�}���ɖ߂��ƃn�b�L���ƕ�����Ȃ������Ă��܂��̂͂�ނȂ��ƌ�����B

�������撣���Ċy���ދC�̂���l�ł���A+10000���x�̔�p�ōK���ɂȂ��Ă݂�̂��ǂ���������Ȃ��B

58�N�ȏ�g���Ă��܂��BPC���ڂ̉��ɖ����o���Ȃ��Ƃ��͂���B 58�N�ȏ�g���Ă��܂��BPC���ڂ̉��ɖ����o���Ȃ��Ƃ��͂���B�C�Â���8�N��g���Ă��܂��B �܂��A���Ă��Ȃ��ł��ˁB �����o���o���ł����A�g���p�x�͗����܂����B beyerdynamic DT 990 PRO�Ƒg�ݍ��킹�Ďg���Ă��܂��B

�y�f�U�C���z

���ʂł��B

�y�����z

���g���ɂȂ�w�b�h�t�H���ɂ��Ǝv���܂����ADT990 Pro�̓A���v���Ȃ��Ɖ����Ȃ�Ȃ��̂ŁA������w�����܂����B

�y���쐫�z

�V���v���ł��B

�y�@�\���z

SPDIF��PC�Ɛڑ����Ă��܂��B

�y���]�z

�����A�p�\�R�����特�y���ƌ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�g���@������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �ŋ߂͓���ҏW�̎��Ɏg���Ă��܂��B ���������特�y�ӏ܂Ƃ������A���o�C�����[�N�X�e�[�V�����œ���ҏW����Ƃ��ɂɍ��킹�čw�����ȂƎv���܂��B ����ȊO�Ȃ炠���čw���Ƃ������i�ł͂Ȃ��ł��B

|

|

|

|

|

217�� |

68�� |

5.00

(1��) |

0�� |

2013/5/ 8 |

- |

DAC(D/A�R���o�[�^�[) |

USB |

1�n�� |

|

1�n�� |

�y�X�y�b�N�z

�T���v�����O���g���F44.1�A48�A88.2�A96�A176.4�A192kHz�A352.8kHz�A384kHz�@�ʎq���r�b�g���F16�`32bit�@�n�C���]�F���@��x����x���s�F20x14x88mm�@�d�ʁF20g�@

- ���̐��i���������߂��郌�r���[

-

5�������Ȃ�����Ȃ��Ȃ� 5�������Ȃ�����Ȃ��Ȃ�audioquest dragonfly����̏�芷���ł���B���R�͎��Ȃ�ɂ������̂�����

�ǁA�F�����[����������Ƃ͎v���Ȃ����߁A�����ł͕��������Ă�������

�����B�����A�����u���^�̃A���v��u���ꏊ���Ȃ����߁AUSB�h���O���^��I��

����Ȃ��̂ł���B

Win7��PC�Ŏg�p���邽�߃h���C�o���K�v���������A���{��̃I�����C���}�j��

�A���ʂ�ɂ��Α�Ȃ������ł����B

���Ȃ݂ɃC�^���A���ł���B

PC��hiFaceDAC���X�s�[�J�[(CREATURE3)

�y���萫�z

��������A���ɗ��R���Ȃ�PC��ŔF�����Ȃ��Ȃ������Ƃ�����BPC���ċN����

�Ă��_���ŁA���ǖ{�@��}����������ĂєF������悤�ɂȂ����B���̌�͈�

�肵�Ă��邪�A�g���n�߂Ă܂����قǓ��ɂ����o���Ă��Ȃ����Ƃ�����A�܂�

�F�����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ə����C������ł���B����PC�œ��������N����Ƃ͌�

���Ȃ����߁A�������������������Ƃ������x�ɂƂǂ߂Ă������������B

�y�����z

�����炭�ł��C�ɂȂ�ł��낤�_�Ǝv���邪�A�����҂ɓY����悤�ȕ]����

������قǂɂ́A���̎��͔삦�Ă��Ȃ��B���������Ȃ��Ƃ��Adragonfly�ƌ݊p

�ȏ�̉��͏o�Ă���悤�Ɋ�������B

�y�@�\���z

�ő�32bit/384kHz�iWin��24bit/192kHz�j�AWASAPI��ASIO�ɑΉ�����ȂǁA����

���Ȃ�����X�y�b�N�͂Ȃ��Ȃ��B�������{�����[�����߂Ȃǂ̋@�\�͔������

���Ȃ��BUSB�ɑ}���āA�~�j�v���O��}���A���ɃV���v���B

���Ȃ݂�dragonfly�̎g�p���́Afoobar2000�ɂ�WASAPI�ŏo�͂���ƁA�u�u�c�A

�u�c�v�ƎG���������Ă����B�{�@��WASAPI�Ή���搂����������Ă��A���̂悤

�ȎG���͕������Ă��Ȃ��B

�y���o�͒[�q�z

�~�j�v���O�ЂƂB�����������̂��Ɗ�����čw������i�ł͂��邪�B

�y�t���\�t�g�z

�h���C�o�̓E�F�u��Ń_�E�����[�h����B�h���C�o�̃A�C�R�����^�X�N�g���C

�ɏ풓���邪�A������I�������Ă����̍Đ��ɂ͖��Ȃ��悤���B�ݒ荀�ڂ�

�킸�������A���̏o���x���̂��C�ɂȂ�Ȃ�A�^�X�N�g���C�A�C�R������

���j���[���J���AStreaming Mode��Always On�ɕύX����Ƃ������낤�B

�y���]�z

Win�Ŏg���ɂ̓h���C�o���K�v�Ȃ��߁Adragonfly�̂悤�ɏo���PC�Ŏg���̂�

���X�������B���������_�ł͐��ݕ������ł��Ă���ƌ����悤�B�����������

PC�Ŏg���̂ł���A�����l�͒����Ă��A�X�y�b�N�̏[�������{�@��I��ł�

���Ζ��S�ƌ�����B

��́A���������`���DAC�������đI�Ԃ����̗��R�����邩�ۂ��ł���B

�NjL�F�g���n�߂Ă���Ȃ�ɓ����o�������A�����܂�Ƀp�\�R����ŔF������

���Ȃ邱�Ƃ��������B���Ǝ����ȏꍇ�����������A���Ɍ������Ȃ��F�����Ȃ�

�Ȃ邱�Ƃ��������̂������|���B���������Β���̂����A�p�\�R����ڊo�܂�

���v�̑���Ɏg���Ă��邱�Ƃ�����A�s�ӂɔF������Ȃ��Ȃ����肷��Ɩ{

���ɍ���̂��B�K���A����Ȗڂɑ��������Ƃ͂܂��Ȃ��̂����B

������ɂ��揭�X�s���Ȃ��߁A���萫�̕]�����ЂƂ��������Ă����������B

|

|

|

|

|

217�� |

68�� |

-

(0��) |

0�� |

2020/12/21 |

2020/12/25 |

�w�b�h�z���A���v |

AC |

|

2�n�� |

1�n�� |