その存在には理由があるApple iPad Pro 11インチ 第2世代

Appleの「iPad Pro」は優秀なモバイル端末だが、「Magic Keyboard」と組み合わせることで、さらにその魅力が増す。価格こそ高いがそこには「モバイル端末の新しい可能性」という選ぶべき理由があるのだ。

組み合わせが生むMac的な操作性

現行のiPad Proが搭載する、SoC(CPUやGPUなどの機能を統合したチップ)は「A12Z Bionic」と呼ばれるものだ。従来、タブレット端末のプロセッサーは、モバイルパソコンのものよりも処理能力が低いことが常識だった。

しかし、A12Z Bionicはその常識を打ち破り、ほとんどのモバイルパソコンのそれよりも強力な処理能力を備えている。CPU処理能力はもちろんGPU性能でも上回り、さらに消費電力が低い。きわめて優秀なのだ。

そのA12Z Bionicを搭載するiPad Proは、冷却ファンなどがなく省電力であるため、最大10時間のバッテリー持続時間がありながら、12.9インチで641g、11インチモデルで471gを達成。高性能でありながら超軽量ボディを実現している。

そんなiPad Proをさらに飛躍させ、新たな可能性を引き出したのが、今回、iPad Proとともに紹介するMagic Keyboardだ。iPad Proには、もともと本体カバーを兼ねた「Smart Keyboard Folio」という製品が提供されていたが、ファブリック(布地)を用いたキーボードは耐久性が心もとなく、また折り畳んで本体スタンドを兼ねるスタイルは、膝の上など不安定な場所での使い勝手が悪かった。

ところがMagic Keyboardは11インチ用で600g、12.9インチ用で700gと重いものの、まるでノートパソコンのように安定して本体をホールドし、さらに高品質なパソコンと比較しても優秀なキーボードが備わっている。

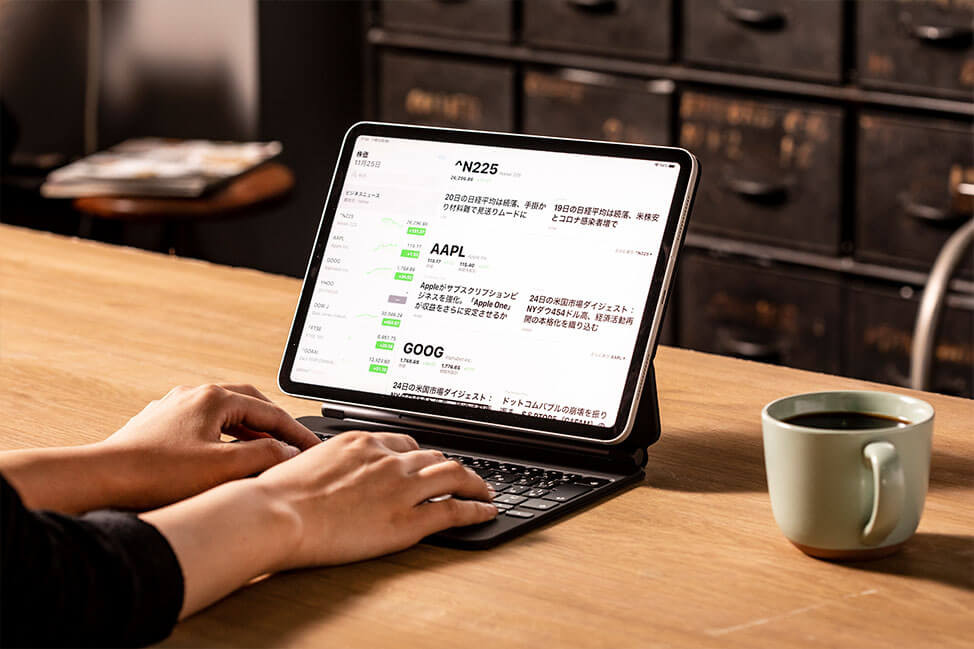

また、キーボード手前にはパームレストとトラックパッドも配置。トラックパッドはサイズこそ小さいが、その使い勝手はMacBookのものときわめて近く、日常的にMacBook系ノートパソコンを使っているならば、違和感なく使いこなせるほど、操作がなじむ。

これまでなかった選択肢

こうしたハードウエアとしての完成度の高さより、iPad ProとMagic Keyboardの組み合わせでは、パソコンに近い文書作成の能力と操作性がもたらされる。それに加えてピンチインやピンチアウトといった画面を直接触れての操作や、「Apple Pencil」によるクリエイティブな作業、iPad本来のアプリを通じた直感的な作業も可能。

これはタッチパネルを搭載しないMacBookでも、Magic Keyboard登場前のiPadでも実現していない。だからこそ、iPad Pro+Magic Keyboardがモバイル端末の新しい選択肢として存在しえるのだ。

ちなみに最新のiPad AirもMagic Keyboardの使用に対応した。こちらは10.9インチのみで、ストレージが64GBないし256GBとなる。用途と容量の折り合いがつくならこちらも選択肢となるだろう。

在宅メインだからこそ

これだけiPad Proの利便性が高まると、作業をするパソコン環境全体もiPad Proを念頭に見直したくなる。ノートパソコンを使っていた人には当然、パワフルかつ使いやすいのだからiPad Proで、という方もいるだろうし、それも可能だろう。

しかし、新型コロナウィルスによって仕事や勉強を自宅で行うことが多くなっているのなら提案したいのが、自宅用にはあえてデスクトップパソコンを導入、大画面で作業効率を高めつつ、外出先で使うパソコンをiPad Proにするという考え方だ。実際に筆者も13インチクラスのノートパソコン1台持ちからこの組み合わせに変更した。

このようにノートパソコンをデスクトップのMacに置き換えると、外出先用にiPad Proを導入するメリットが鮮明になってくる。前述のとおり、外出先ではパソコンに近い文書作成能力と操作性だけでなく、タッチパネルやApple Pencilによるクリエイティブな作業でも活躍。自宅では、Macのセカンドディスプレイとして利用できるため、デスクトップでの作業効率もより高まった。

しかも、macOS「Big Sur」からOSの操作性やデザインコンセプトがiOS寄りになり、併用の違和感も少なくなったため、このスタイルもより導入しやすくなるだろう。

ちなみに、携帯性優先の人にはiPad Pro 11インチがいいだろう。また、筆者のように13インチクラスのノートパソコンから置き換えるのであれば、iPad Pro 12.9インチが最良の選択肢となるだろう。

性能、ディスプレイの質、Magic Keyboardの使いやすさなど、さまざまな面でライバルといえる製品はない。なぜなら類似する製品がないからだ。もし、敬遠する理由があるとするならば、それは絶対的な価格の高さだけだが、その価格に見合う以上の性能と機能性、適応範囲の広さをこの組み合わせは備えている。これこそがAppleが提案するモバイル機の未来といえるだろう。

文:本田雅一 写真:文田信基(fort)