2017年10月30日

株式投資の始め方

証券会社の選び方を解説!口座開設までの流れとは?

いざ株式投資しようと思っても、困るのが証券会社の選び方です。日本には個人投資家が口座を開ける証券会社が70社強あり、営業マンがいる対面証券やネット証券などそれぞれ特徴があります。ここでは、証券会社とは何かや自分に合った証券会社の選び方、証券口座の開設方法などについて詳しくお伝えします。

証券会社とは投資家の仲介業務を行う会社

証券会社とは、株などの有価証券を買いたい人と売りたい人の仲介業務を行い、投資家の代わりに取引を成立させて手数料を投資家からもらう企業のことです。証券会社は有価証券の売買の仲介だけでなく、証券会社自身のお金で株式を売買するディーラー業務やIPO(新規公開株)の募集・売り出し業務を行うセリング業務、株式会社や国が株式や債券を新たに発行し証券会社が売るために買い取るアンダーライター業務という仕事を行っています。

そのため投資家が株を売買するためには、証券会社の口座を開設しなければいけません。個人が利用できる証券会社は、大きく2種類に分かれます。対面型の証券会社なら営業マンからおすすめの銘柄や売却のタイミングといったアドバイスが受けられます。一方、やりとりがほぼすべてネットで完結し、自分で銘柄の選択や売買の判断を行うネット型の証券会社があります。

ネット証券は個人投資家へのサービスが中心です。営業マンがいない代わりに売買手数料の安さやすべてネットで完結できる利便性をウリにしています。投資信託など金融商品の品ぞろえも多く、ネット証券で口座を開く投資家が増えています。

手数料、取扱商品、情報サービスで証券口座を選ぼう

売買手数料

売買手数料は、銘柄を売買する際に証券会社に支払うコストです。金額により手数料は違います。いったん投資した後、数年単位で保有する場合はあまり気にならないですが、短期間で売買を繰り返す投資家にとっては重い負担になります。

対面取引型とネット証券では、手数料が大きく違います。売買代金が20万円の場合、野村證券やみずほ証券の対面取引では、3,000円近い金額が必要です。

ネット証券ではSBIネオトレード証券やGMOクリック証券は100円です。松井証券は1日の約定代金50万円まで無料になります(2022年9月時点)。ネット証券でも手数料体系はさまざまで、300万円近く取引する場合は、660円のSBIネオトレード証券に対して三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券)では3,000円以上かかります。

株式の価格(株価)は企業によって違います。数千円で買える銘柄もあれば、「ポケモンGO(ゴー)」で話題になった『任天堂(証券コード:7974)』のように、200万円以上必要な例もあります。手数料が高ければその分、手元に残るお金は少なくなるので、手数料が安い証券会社で口座を開きましょう。

取り扱う金融商品

取り扱う金融商品の品ぞろえも、選ぶポイントです。証券会社はお金を増やすための商品が多いため、株式以外の金融商品にも興味があれば、こうした点も考慮しなければいけません。

老後の生活への備えなど、長い時間をかけて少しずつ資産を増やしたいならば、選択肢として投資信託が挙げられます。投資信託で運用する商品は株式や債券などすべて違い、選べる品数は多い方が望ましいです。SBI証券や楽天証券は、日本で販売されている投資信託の4割近くを扱っています。対面型の大手証券でも、扱うのは2割前後です。

スマートフォンのiPhoneで有名な「アップル(Apple)」や検索エンジンのGoogleを運営する「アルファベット(Alphabet)」など、成長を続ける米国の有名企業に投資するのであればマネックス証券がおすすめです。米国の証券取引所で売買される約3,000銘柄に投資できます。売買手数料も他社と比べ安いようです。

情報やサービスの充実ぶり

株式は値動きが大きく、リスクの高い金融商品です。もうけが大きくなる魅力がある一方で、大きな損失を抱える可能性もあります。「知らないうちに株価が急落していた」「なぜ値下がりしているのか理由が分からない」といった不安要素を少なくするためにも、情報の充実度合いも確認ポイントになります。

大きく違うのは自社発信の独自コンテンツです。証券会社には、売り上げや利益などの「業績」をもとに適正な株価をはじく「アナリスト」という企業分析の専門家がいます。市場全体の見通しを示す「ストラテジスト」や経済動向を予測する「エコノミスト」もいます。こうした肩書きのプロは各証券会社におり、顧客に情報を発信します。

対面型の大手証券には、こうした専門家がたくさんいます。ネット証券でも最近はマネックス証券や松井証券のように、著名アナリストを採用し、情報発信にチカラを入れる例もあります。auカブコム証券では、親会社の三菱UFJモルガン・スタンレー証券のアナリストが執筆したレポートが読め、便利です。

独自コンテンツ以外にも、ネット証券ならではのサービスがあります。さまざまな分析ツールの提供を通じ、営業マンのアドバイスを受けなくても自分で銘柄選びができるような仕組みを整えています。

口座開設の流れ

株式投資には証券会社の口座が必要です。ネット証券ならば、簡単に開設できます。

証券口座の開設の流れは、以下の通りです。

- ホームページにある口座開設ボタンをクリック

- 氏名、住所、勤務先といった必要事項を記入

- 運転免許証など本人確認書類とマイナンバーをアップロード、または郵送

- ログインのためのIDやパスワードが記載された「口座開設通知」を郵送で受け取る

- 証券口座にお金を入金し、ログインして取引開始

ログインしてお金が証券口座にある状態であれば、いつでも株式を買うことができます。ネット証券は各社おおむね同じ流れです。

ネット証券なら最短で翌営業日から取引ができる

証券口座を開設し、実際に取引できるまでにおおむね1〜2週間程度必要です。必要書類のやりとりや「株式売買をして大丈夫か」といった審査が必要なためです。ネット証券の場合は、すべてネットで手続きできるため、取引開始までの時間は短縮できます。SBI証券や三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券)は、最短で翌営業日から取引できるようです。

マイナンバーカードや本人確認書類が口座開設に必要

2016年1月から、証券口座の開設にはマイナンバーカード提出が義務です。まだ受け取っていない場合は、番号通知カードのほか運転免許証や健康保険証、住民票、パスポートなどが必要です。ネット証券で手続きする際は、こうした書類のコピーをアップロードします。

特定口座と一般口座の違い

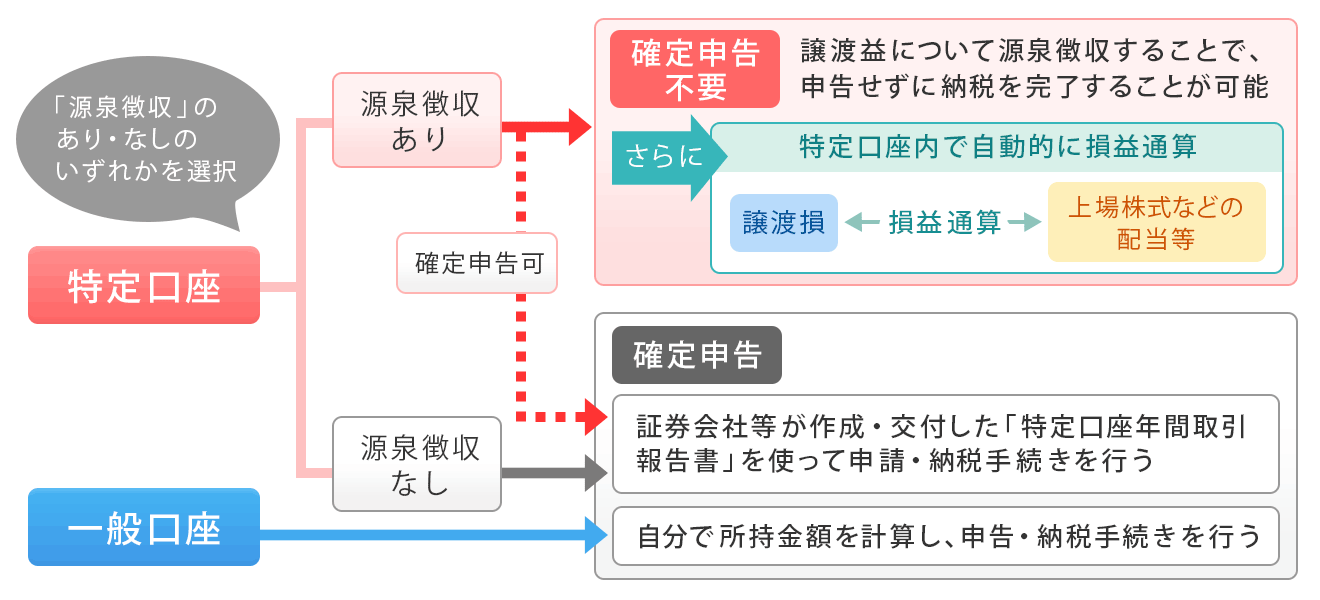

証券口座は「特定口座」と「一般口座」があり、特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」に分かれます。計3種類から、必ずどれか1つを選びます。

株式投資でもうけを得ると、金額に応じて課税されます。課税額は2016年8月時点で国に納める所得税、地方自治体への住民税を合わせてもうけの20.315%です。100万円で買った銘柄が150万円で売れれば、利幅の50万円に対し約10万円の納税義務が発生します。

株式投資で得た利益は「申告分離課税」という方式で、ほかの収入と分けて税額を計算します。納税額は年度末に確定申告することで決まります。1年間の取引すべてを洗い出し、手数料なども加味して計算するため、大変な作業です。税額を計算する負担を軽減するのが「特定口座」の役目です。

特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット

特定口座の中でも源泉徴収がある場合は、株式投資で利益が出るたびに証券会社が源泉徴収します。納税額に相当する金額を利益から天引きします。証券会社が投資家に代わり納税するため、確定申告が不要になるのがメリットです。面倒な手続きが省略でき、会社勤めのサラリーマンにおすすめです。損失が出た場合は、それまでのもうけの中から源泉徴収していた税金相当分の一部が還付されます。

デメリットは次に投資できる金額が少なくなることです。利益が出るたびに税金相当額が天引きされ、証券口座に入るお金は本来の利益の8割です。次に投資できる金額が少なければ得られる利益も減り、効率は落ちます。

確定申告には、給与以外の所得が20万円以下であれば申告不要になり、所得税分の納税義務が課されない仕組みもあります(住民税は納税義務がある)。ただし、利益が出るたびに源泉徴収される特定口座では適用されません。もうけが20万円以下だった場合、本来支払う必要がない税負担が発生します。

特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリット

源泉徴収がない特定口座は、確定申告して納税する仕組みです。源泉徴収されず、もうけがすべて証券口座に入るため、効率よく投資できます。

作業の負担が大きい確定申告ですが、特定口座を使うと簡単に済みます。源泉徴収の有無にかかわらず、特定口座の利用者は証券会社から毎年、年間の売買金額や実際のもうけを計算した「特定口座年間取引報告書」を受け取ります。記載内容を確定申告用の書類に転記するだけで、投資に絡む必要事項はすべて記入できます。給与以外の所得が株式投資のもうけを含めて20万円以下であれば、所得税は課税されず確定申告は必要ありません。

確定申告の際には、ほかの証券会社の口座での損益をすべて通算します。その年に大きな損失が出た場合は翌年以降3年にわたり損失を繰り越すことで、翌年以降のもうけと相殺できます。証券口座を複数開設している投資家にとっては「源泉徴収なし」が便利です。

その年に保有銘柄の売却や配当金収入で利益が出ていなければ、源泉徴収の有無を変更できます。変更方法は証券会社によって違います。一般的には「特定口座に関する各種届け出書」をネットで請求し、受け取った書類を郵送して手続きする流れです。ネットだけで手続きが終わる証券会社もあります。

一般口座のメリット・デメリット

一般口座は1年間の売買を自分で計算し、確定申告して納税する口座です。源泉徴収がない特定口座と同様、ほかの証券口座と損益通算したり、損失を3年間繰り越せたりするメリットがあります。

ただし、1年間の売買を自分で計算するデメリットがあるため、投資家の多くは特定口座を開設しています。日本証券業協会が2011年に実施した調査では、投資経験者全体の84%が特定口座を選んでいます。

各証券口座のメリット・デメリット

| 口座の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 特定口座 (源泉徴収あり) |

|

|

| 特定口座 (源泉徴収なし) |

|

|

| 一般口座 |

|

|

配当金の税金について

企業から定期的に受け取る配当金収入についても、株式売買による利益と同様に20.315%が課税されます。特定口座、一般口座のどちらでも配当金が支払われる時点で源泉徴収されるため、確定申告は原則不要です。

ただし、確定申告もできます。課税方法は2つあり、「申告分離課税」を選べば銘柄を売買した際の損失と損益通算できます。「総合課税」を選ぶと、一定の税額控除がある「配当控除」を受けられるメリットもあります。

上場株式等の譲渡に係る課税の流れ

証券口座を開設してみよう

証券会社の選び方や口座開設の流れなど基本を押さえたら、実際に証券口座を開設してみましょう。証券会社によっても、特徴が違います。株を売買する際に証券会社に支払う手数料が安かったり、投資信託などほかの金融商品を多く扱っていたりと、強みを持つ分野はそれぞれ違います。特徴ごとに強みを持つ証券会社をご紹介しますので、参考にしながら証券口座を開設してみましょう。証券口座開設は無料です。

手数料が安い証券会社

業界最低水準の手数料の安さと、投資情報が充実。高機能取引ツールが無料で利用できます。信用取引手数料は2019年12月10日からいつでも0円に。

-

現物取引の手数料は安い

現物取引の手数料は安い

現物取引しかしないので、そのほかは、わからないが、私が取引している証券会社5社の中で一番、手数料が安いです。このサイトから、入会したのですが、問題なく、入会のプレゼントももらえ、2か月手数料が無料であったのも、嬉しかったです。

GMOクリックグループ内で運営し、大幅にコスト削減しているため、業界最安値水準の手数料を実現しています。各金融商品の取引をひとつのID・パスワードで一元管理でき、利便性が高いのも特徴です。

-

手数料が安い

手数料が安い

GMOクリック証券は、なんといっても信用取引の手数料が安いです。スマホを使った取引もかんたんです。情報量は、イマイチ少ない気がしますが、それは他でカバーをして取引をするのに手数料を考えたらベストです。また、NISAの口座では手数料が無料というのも魅力が大きいです。

取扱商品が豊富な証券会社

多彩な商品ラインナップと業界屈指の格安手数料が魅力。カスタマーサービスのサポート体制も充実。Vポイント、Pontaポイントを活用した「ポイント投資」も人気。

-

初心者でも資産運用できる証券会社

初心者でも資産運用できる証券会社

手数料が安く、取り扱い商品も豊富にあり、特に問題なく取引できています。株初心者でも少額から手軽に資産運用ができるのでおすすめの証券会社です。

株式取引手数料は格安で、さらに取扱商品も豊富です。投資信託2,000本以上。1,000円から投資ができる「純金積立」や、楽天ポイントを使って100円から投資できるサービスが初心者に人気です。

-

使い勝手も取扱い商品の広さもよい

使い勝手も取扱い商品の広さもよい

何と言っても取扱い商品の幅広さが良い。シンガポールのSGX NIKKEI225先物が取引できる数少ない会社。強いて言えば、海外出張時にMarketSpeedが上手く作動しなかったのが残念だった。

情報やサービスが充実している証券会社

株式売買手数料がお手頃な最低55円〜と、株式取引をリーズナブルに始められます。米国株や中国株、FX、海外ETF、外国債券など、海外投資商品を豊富に取り揃えているのも特徴です。

-

セミナー等が充実

セミナー等が充実

セミナー等が充実しているので初心者が株などの知識を得られ安い。メールマガジン配信の情報がとても有益で助かる。株取引を行うごとに付与される高還元率のマネックスポイントがあるので、とてもお得に株取引がたのしめます。

現物取引の手数料が安く、信用取引が建玉残高に応じて0円から取引できます。トレーディングツール「kabuステーション」などの取引ツールを豊富に用意。

-

三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券)について

三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券)について

メリットとしては、情報量の多さです。四季報がサイト内に銘柄別に書かれているので、四季報を買う日東洋がないこと。それと各銘柄ごとにグラフで企業の成長性や財務性、割安度等も、見やすくなっているので非常に分析しやすく使い勝手がいいです。

まとめ

株式投資を始めるには、証券口座を開設しなければいけません。ただし、証券会社はたくさんあり、それぞれ特徴も違います。自分に合った、お得な証券会社を選ぶためには、売買手数料の安さ、投資信託など株式以外の品揃え、投資情報などサービス面での充実ぶり、の3点を比べましょう。

証券会社が見つかったら、口座開設を申し込みましょう。すべてのやり取りがネットで完結するネット証券では簡単に申し込め、最短で翌営業日から取引できる場合もあるようです。その際は、特定口座と一般口座の違いをきちんと理解したうえで、自分に合った口座を開きましょう。

株式投資を始めたいと思ったら証券会社の口座開設が必要です。これから証券口座を作ろうと考えている人、いまお使いの証券口座よりもお得な証券会社がないか考えている人は必見。ランキングやNISA口座対応の証券会社から自分にあった証券口座を探してみましょう。