2017年10月26日

株の買い方・売り方

株の信用取引とは?レバレッジ・空売り・審査を解説

「手持ちのお金で効率よく株式投資したい。何かよい方法はないものか…」。長期投資であればキラッと光るお宝銘柄に投資し、じっくりと成長を待つことで果実を得られますが、短期売買目的でそうした銘柄に投資しても、なかなか思うような成果を得にくいでしょう。

そこで、うまく活用したいのが信用取引です。信用取引を使いこなすことができれば、少ない元手で大きな運用収益を得たり、株価が値下がりしているときに利益を出したりすることが可能です。ここでは、信用取引の仕組みやメリット、デメリットを押さえていきましょう。

信用取引とは?

信用取引とは、証券会社などからお金を借り、手持ち資金以上の金額で株を買うことを指します。少ない元手で大きなお金を動かせるため、「レバレッジ(てこ)を効かせる」ともいい、こうした取引を「レバレッジ取引」とも呼びます。

証券会社などからお金を借りるためには、担保が必要です。具体的には、現金を「委託保証金」として証券会社に預け、預けた金額の3.3倍分が取引できるようになります。100万円の現金を担保として預けたとすると、最大330万円分の取引ができます。

信用取引の仕組み

保有する株式も委託保証金の代わりとして預けられますが、株式を預けた場合は時価よりも低く評価されます。おおむね時価の80%です。株価は毎日動くため、保証金としての価値もその都度変わります。

たとえば、現金100万円と時価1,000円の株1,000株を持っている場合、担保の価値は現金100万円と保有株の80%分の合計である180万円です。これに3.3倍をかけた594万円分の信用取引ができるようになります。

現金を借りて株を買うだけでなく、持っていない株を証券会社から借り、市場で売却することもできます。その場合でも、委託保証金の3.3倍分の株を借りることが可能です。持っていない株を借りて売ることを「空売り(からうり)」といい、空売りした銘柄は後で返却するため、市場で買い付けなければいけません。

信用取引のメリット

信用取引のメリットは、大きくわけて3つあります。

メリット1:レバレッジをかけて投資できる

最も魅力的なのは、手元にある資金よりも大きなお金を使ってレバレッジ投資ができる点です。

300万円分の株を買って10%値上がりした場合、利益は30万円ですが、同じ銘柄を信用取引で1000万円分買えば、100万円のもうけになります。投資金額300万円の33%の利益が出る計算になります。

メリット2:空売りで値下がりしても利益を得られる

2つ目は、空売りをして値下がり局面でも利益を得られることです。いまの価格で売り、株価が値下がりした後で買い戻すことで、価格の差だけもうけになります。

空売りは、損失を回避するときにも有効です。「いま持っている銘柄を手放したくないけど損もしたくない」という場合は、あらかじめ同じ銘柄を空売りしておくことで、保有株の値下がりによる損を空売りによって得た利益で補えます。

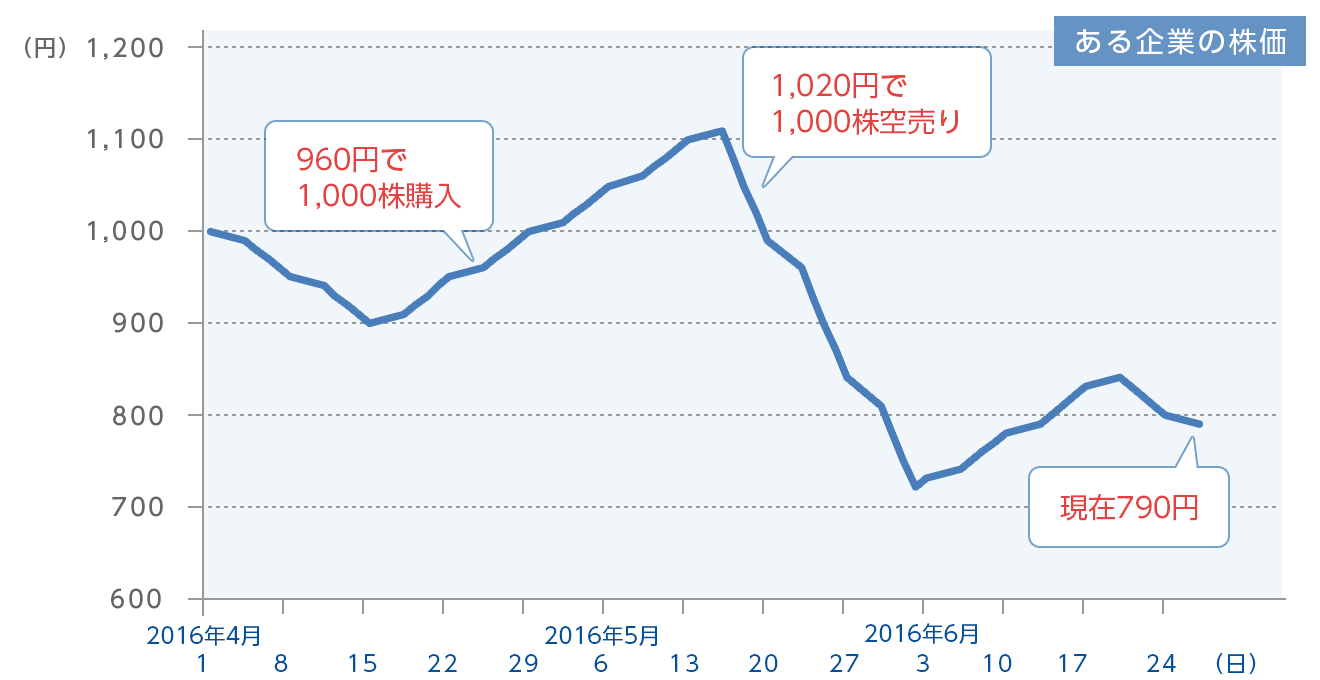

具体的にみていきましょう。下のチャートを確認してください。

960円で1,000株買った銘柄が1,100円に到達した後に大きく値下がりし、現在は790円だったとします。この場合、売却していないかぎり、保有株は17万円の評価損(含み損)の状態です。

しかし、チャートにあるように、1,020円のタイミングで「大きく値下がりするかも」と予想し1,000株を空売りすればどうなるでしょう。この場合は、保有株による17万円の含み損がある一方、空売りによる23万円の評価益(含み益)があるため、差し引き6万円のプラスとなります。

このように、空売りを使えば、保有株で損を出した分をカバーできるため、仕組みを覚えておくと大変役立ちます。

メリット3:株主優待をタダ取りできる(つなぎ売り・クロス取引)

最後は、上手に使えば、食事券などがもらえる株主優待をタダで受け取れる可能性があることです。現物株の買いと信用取引の売りを「同じ株価」で注文する「クロス取引(つなぎ売り)」を使って優待タダ取りができます。

優待タダ取りの詳しい仕組みについては、『おすすめ株主優待10選!投資アナリスト・ブロガーが紹介』の記事を参考にしてください。

信用取引のデメリット

信用取引のデメリットは、主に2つです。

デメリット1:損失が大きくなる可能性がある

1つは、手元の資金よりも大きなお金を動かすため、想定と違う値動きになった場合に損失が大きくなる可能性があることです。

デメリット2:お金を追加で預ける(追証)リスクがある

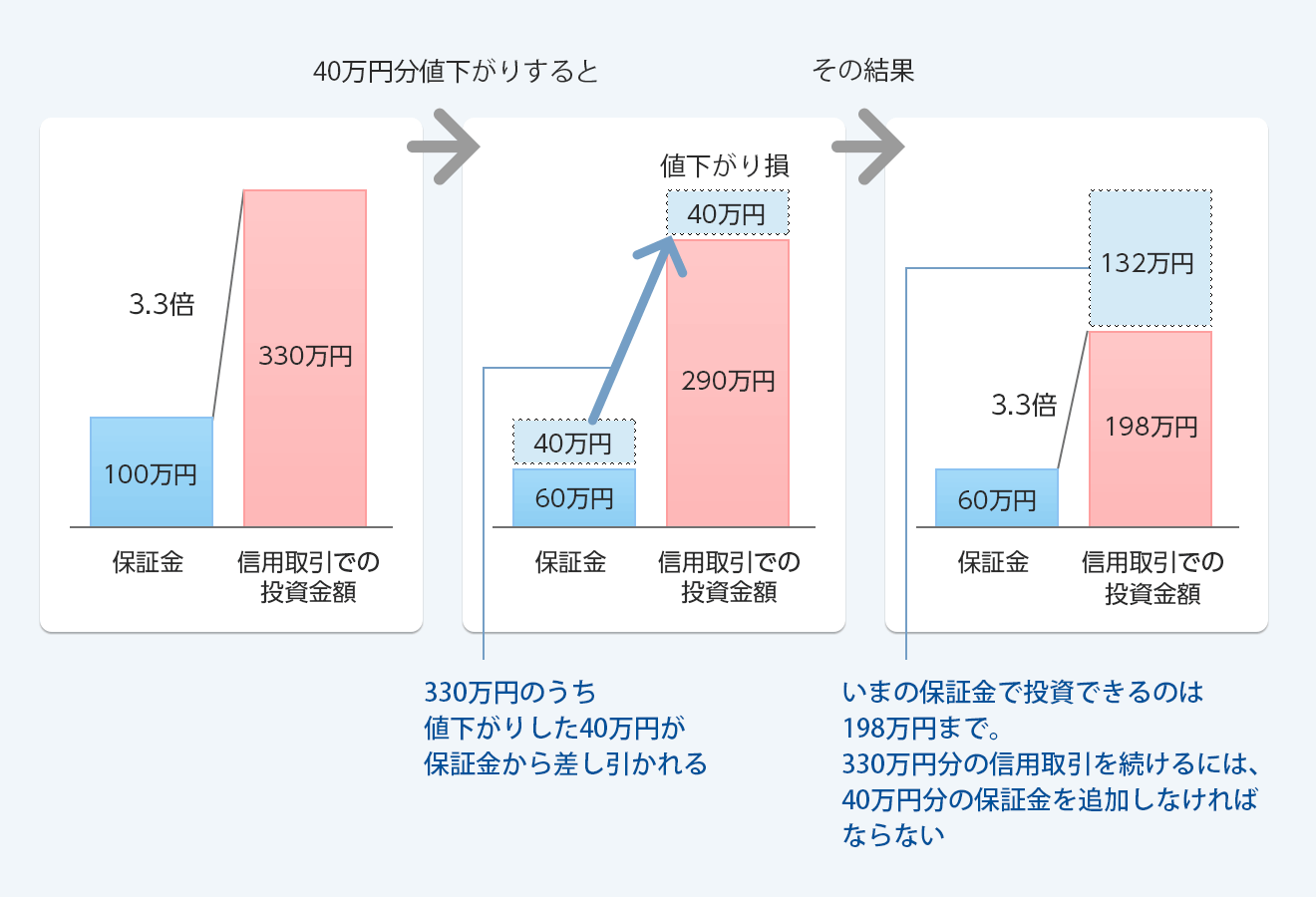

第2に、追証(おいしょう)リスクがあることです。追証とは、証券会社に預けていた委託保証金が足りなくなり、追加でお金を預ける必要があることを指します。

信用取引で損(含み損)をすると、証券会社は損した分を預かった保証金から差し引きます。その結果、信用取引での投資金額が保証金の3.3倍を超えてしまうと、3.3倍になるよう追加の保証金(追証)を入金するか、信用取引での投資を減らすしかありません。

値動きが大きい株を手元資金よりも大きなお金で売買するため、信用取引はリスクが高い投資方法です。信用取引をする際は、値動きの大きさを考慮したうえで手元資金に余裕を持たせるか、無理な金額で取引しないようにしましょう。

一般信用取引と制度信用取引の違いとは?

信用取引は「一般信用」と「制度信用」の2種類あります。それぞれ売買できる銘柄やかかるコストなどが下記のように異なるため、違いをきちんと理解することが大切です。それでは、それぞれの特徴について説明していきます。

制度信用と一般信用の違い

| 信用買い | 空売り | |||

|---|---|---|---|---|

| 証券取引所 | 制度信用 | 一般信用 | 制度信用 | 一般信用 |

| 対象銘柄 | 取引所が選ぶ (貸借銘柄、制度信用銘柄) |

原則、全上場銘柄 (証券会社によって異なる) |

取引所が選ぶ (貸借銘柄) |

原則、全上場銘柄 (証券会社によって異なる) |

| 返済期限 | 6か月 | 無期限、短期、1日など (証券会社によって異なる) |

6か月 | 無期限、短期、1日など (証券会社によって異なる) |

| 金利 | 支払う (割安) |

支払う (割高) |

なし | なし |

| 貸株料 | なし | なし | 支払う (割安) |

支払う (割安) |

| 逆日歩 | 受け取る 可能性がある |

なし | 受け取る 可能性がある |

なし |

一般信用は、お金や株を証券会社から借りる取引です。お金を借りるときは、証券会社に対し、たいてい投資金額の年2〜3%の金利を支払います。空売りの場合は年1〜2%ほどの貸株料(かしかぶりょう)が必要です。いずれも、日割りで支払います。

対象銘柄は、基本的にすべての上場銘柄です。しかし、空売りの場合は証券会社によって扱う銘柄数が大きく違います。空売りの注文を受けた証券会社は、投資家にわたす株を自分たちで調達しなければならず、用意できない場合があるためです。

信用取引で株やお金を借りて取引した後、反対売買で返済するまでの期間は、多くの証券会社で「無期限」としています。

一方の制度信用は、証券取引所が決めたルールにのっとり取引する仕組みです。そのため、取引期間や金利、対象銘柄などは一般信用と違います。

まず、取引期間は6か月と決まっており、一般信用と比べ短いです。6か月以内には必ず反対売買して、株やお金を返済しなければいけません。

売買できる銘柄もやや異なります。全上場銘柄が対象の一般信用に対して、制度信用では証券取引所が選んでいます。売買できる株数や株主数、売買頻度などを基準にして、基準に満たない銘柄は空売りできません。

一般信用と比べ、お金を借りる際の金利や貸株料が低く設定されていることも特徴です。証券会社によって違いますが金利、貸株料とも年1%ほど低くなっています。

制度信用で空売りする際は、「逆日歩(ぎゃくひぶ)」というコストが発生するリスクにも注意が必要です。逆日歩とは制度信用で空売りした投資家が、貸株料のほかに支払う追加コストです。空売りニーズが増え、品不足になるほど逆日歩は高くなります。

特に、株主優待の権利取りシーズンは、つなぎ売り(クロス取引)という取引をする投資家が増えることで逆日歩が付きやすく、SBI証券によると、和食レストランなどを運営する『サトレストランシステムズ(証券コード:8163)』は2015年9月に年750%の逆日歩が発生しました。

(つなぎ売りの仕組みは『優待ブロガーが選ぶおすすめ株主優待10選』の記事を参考にしてください)

信用取引するには審査に合格しなければいけない!

信用取引は一般的な株取引と比べ、とてもリスクが高い投資方法です。そのため、証券会社は、信用取引をしてもよい投資家かどうか、信用取引の申し込みを受け付けた後に審査をします。審査の結果、信用取引できない場合もあります。

審査の方法は証券会社によって違います。一般的には、投資目的や年収、金融資産などが聞かれます。信用取引のリスクをきちんと把握しているかどうか、理解度を調べる質問もあります。多くの証券会社で申し込み年齢に制限を設けており、75〜80歳未満とする場合が多いです。信用取引できるだけの十分なお金も証券口座に入っていなければいけません。

ただし、こうした審査に合格すれば、最短で1〜2営業日程度で信用取引できるようになります。

信用取引に向く証券会社で口座開設をしよう

信用取引の仕組みは、おおむねどの証券会社も同じです。選ぶ基準となるのは、信用取引する際のコストの低さや、空売りできる銘柄の多さなどになります。

手数料で選ぶのであれば、松井証券やSBIネオトレード証券でしょう。

松井証券は、1日の売買代金が50万円以下であれば、売買手数料は無料です。買った銘柄をその日のうちに売るなど、1日で反対売買する「1日信用取引」であれば、いくら売買しても手数料は無料になります。

1日の売買代金が50万円以下なら手数料が無料。少額から始めたい方には最適です。株価のリアルタイム更新や企業分析・株主優待の検索機能など、様々な情報ツールが無料で利用できます。

-

一般信用取引と10万以下の手数料無料

一般信用取引と10万以下の手数料無料

優待ねらいのクロス取引の時に松井証券を利用します。1日の約定代金合計金額が10万円以下の場合、手数料が0円です。これは大きいです。

SBIネオトレード証券は、売買のたびに手数料がかかる「一律(つどつど)プラン」と定額料金の「定額(おまとめ)プラン」があります。定額プランの場合をみると、1日の約定代金合計額が100万以下であれば、手数料無料で取引できます(現物取引の場合)。

業界最低水準の手数料の安さと、投資情報が充実。高機能取引ツールが無料で利用できます。信用取引手数料は2019年12月10日からいつでも0円に。

-

とにかく手数料が安い

とにかく手数料が安い

手数料が安いので頻繁に取引をする人にお勧めです。取扱商品はどうなのかな〜詳しくはないのですが【現物取引】【信用取引】ができます。国内の株式で現物取引と信用取引をする人にお勧めです。

信用取引に必要な金利で比較する方法もあります。たとえば、一般信用取引で銘柄を買う場合に支払う金利で比べると、大手ネット証券ではSBI証券や楽天証券が低いようです。

多彩な商品ラインナップと業界屈指の格安手数料が魅力。カスタマーサービスのサポート体制も充実。Vポイント、Pontaポイントを活用した「ポイント投資」も人気。

-

指値と逆指値を同時設定できれば最高

指値と逆指値を同時設定できれば最高

NISAと信用取引で利用してます。手数料が安いのは純粋にうれしいです。NISAは今のところ売買手数料無料なので、今後も継続してもらえるとうれしいな。

株式取引手数料は格安で、さらに取扱商品も豊富です。投資信託2,000本以上。1,000円から投資ができる「純金積立」や、楽天ポイントを使って100円から投資できるサービスが初心者に人気です。

-

予備でもいいからひらいたほうがいい証券口座

予備でもいいからひらいたほうがいい証券口座

さまざまな信用取引(制度信用や日計り信用・HEPER空売り)ができます。初心者は、最初とまどうかも。

また、信用取引は「空売り」もできます。証券会社が自分でお金や株を準備する一般信用取引では、空売りできる銘柄は証券会社によって違うため、空売りできる銘柄が多い証券会社で口座を開くと便利です。2016年10月時点で空売りできる銘柄が一番多いのは、2,304銘柄の三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券)となっています(同社調べ)。

現物取引の手数料が安く、信用取引が建玉残高に応じて0円から取引できます。トレーディングツール「kabuステーション」などの取引ツールを豊富に用意。

-

信用取引で利用

信用取引で利用

株主優待件のクロス取引で、初めて利用しました。在庫抽選に当選したのか落選したのかが分からず、手順を間違えてしまい少し損をしてしまいましたが、一度覚えれば大丈夫なレベルです。

まとめ

信用取引は、委託保証金という担保を預けることで、お金を借りて手元資金より大きなお金を投資したり、株を借りて空売りしたりといった取引ができる投資手法です。

最大で手元資金の3倍強のお金を投資(レバレッジ取引)できるため、効率よくもうけを増やすことができるほか、空売りに慣れれば、株価が下がっているときにも利益を稼げます。

ただし、投資対象がそもそも値動きの大きい株だけに、予測が外れて株価が反対方向に動いたときの損失も大きくなります。場合によっては、追加の委託保証金が求められる(追証が発生する)こともあるでしょう。お金や株を借りて投資するため、借り先に支払う金利や貸株料といったコストがかさむことにも、注意が必要です。

株式投資を始めたいと思ったら証券会社の口座開設が必要です。これから証券口座を作ろうと考えている人、いまお使いの証券口座よりもお得な証券会社がないか考えている人は必見。ランキングやNISA口座対応の証券会社から自分にあった証券口座を探してみましょう。