日本酒 人気商品ランキング

- デイリー

- 週間

- 月間

- 3ヶ月

- ※掲載情報は、2026年1月28日 の情報です

- ※表示されている画像は検索される商品例です

価格.comで「日本酒」を検索しよう!

お酒の中でも、日本酒はとても奥深い世界を持っています。

ひとくちに日本酒と言っても、添加物などを混ぜて少ないお米で大量生産した「三増酒」から、米や水などの原料にこだわった「吟醸酒」や「純米酒」などといったものまで、幅広く存在します。ひとたび日本酒の世界に興味を持ったなら、それぞれの蔵元が創意工夫して作った良いお酒をぜひとも味わっておきたいものです。

一説には2万種類の日本酒があるとも言われていますが、その中で好みに合った日本酒に出会えたら、こんなに幸せなことはありません。

日本酒を選ぶ

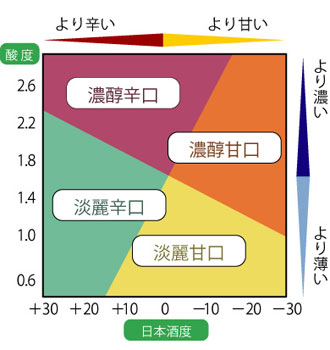

ほとんどの日本酒のラベルには、以下3つの数値が記載してあり、 これらを用いることで、日本酒どうしを比較して甘口・辛口や濃厚・淡麗といった目安をつけられます。

日本酒度

お酒の比重をあらわす数値です。

糖分などが多いと日本酒度が低くなるので、数値が小さいほど甘口に、大きいほど辛口になる傾向があります。

酸度

お酒に含まれる酸(コハク酸・乳酸・リンゴ酸)などの量です。

酸度が高いと濃厚な味わいになるほか、甘味が打ち消されるので、同じ日本酒度でも辛く感じます。

アミノ酸度

旨味の元になる成分(アルギン酸・グルタミン酸など)の量です。

味の濃淡の目安になります。一般的にアミノ酸度が高いと、コクのある濃厚なタイプになり、低いとすっきりした淡麗な味になります。

代表的な日本酒の銘柄

田酒(青森県)

田酒という名の通り、米だけでつくられた「純米酒」のみ製造されています。米の旨味が感じられるふくよかで優しい味わいです。

一ノ蔵(宮城県)

蔵元名を冠する、洗練された辛口の日本酒。一ノ蔵は伝統を大切にしつつも、発泡清酒「すず音」などユニークな商品も開発しています。

十四代(山形県)

華やかな香りとフレッシュな味わいが特長。中でも本醸造の「本丸」は、十四代の原点といえるみずみずしい旨さを備えた一本です。

出羽桜(山形県)

「出羽桜」はかぐわしい香りとさわやかな味で、ブームのさきがけとなった銘柄です。同じ蔵元の「桜花吟醸酒」も有名です。

| 日本酒度 | :±0〜+2 |

| 酸度 | :1.1〜1.3 |

| アミノ酸度 | :1.3〜1.2 |

大七(福島県)

スタンダードな「大七純米生もと」は、濃厚な味わいの中にほのかな酸味・甘味を楽しめます。大七は江戸時代から続く歴史ある蔵元です。

北雪(新潟県)

山田錦(Y)と協会酵母(K)を使った「北雪YK35」が有名です。蔵元は「海洋深層水ボンメール」や「大吟醸NOBU」など斬新な商品を多く発売。

八海山(新潟県)

透明感のあるすっきりとした飲み口で、淡麗辛口の越後酒を代表する銘柄。高品質な作りこみと味わいは蔵元すべての酒に一貫しています。

久保田(新潟県)

淡麗辛口ながら、優しい香りとやわらかい口当たりが特長です。本醸造の「百寿」から最高峰の「萬寿」までラインナップも豊富です。

| 日本酒度 | :+2 |

| 酸度 | :1.3 |

| アミノ酸度 | :1.2 |

| 日本酒度 | :+3 |

| 酸度 | :1.2 |

| アミノ酸度 | :1.0 |

| 日本酒度 | :+6 |

| 酸度 | :1.0 |

| アミノ酸度 | :0.9 |

| 日本酒度 | :+2 |

| 酸度 | :1.2 |

| アミノ酸度 | :1.2 |

天狗舞(石川県)

看板商品の「天狗舞 山廃仕込純米酒」はきれいな山吹色のお酒で、濃厚な香りと酸味のバランスが魅力です。燗でもおいしいお酒です。

菊姫(石川県)

大吟醸酒から普通酒まで、すべての酒に高級米「山田錦」を使用。銘柄を代表する「菊姫吟」のほか、「純米酒山廃仕込」が人気です。

黒龍(福井)

フルーティーな甘い香りと切れ味のある辛口で人気のお酒。同じ蔵元の「石田屋」や「二左衛門」も入手困難な高級酒として有名です。

磯自慢(静岡)

南アルプスの軟水と厳選された酒米で作った、メロンや桃にも似た甘い香りのお酒。和食はもちろん、フレンチやイタリアンにも。

| 日本酒度 | :+4 |

| 酸度 | :1.9 |

| アミノ酸度 | :2.0 |

| 日本酒度 | :+7.5 |

| 酸度 | :1.1 |

| アミノ酸度 | :0.9 |

| 日本酒度 | :+4〜+5 |

| 酸度 | :1.2〜1.3 |

| アミノ酸度 | :1.1 |

| 日本酒度 | :+5 |

| 酸度 | :1.3 |

| アミノ酸度 | :1.1 |

醸し人九平次(愛知県)

フルーティーな香りと、酸味・甘味のバランスのよさが特長。海外の三ツ星レストランに納品されるなど、国内外で人気が高まっています。

小鼓(兵庫県)

気品のある香りと口当たりのよさが特長のお酒です。大吟醸酒から純米酒までバラエティーに富んだラインナップが用意されています。

獺祭(山口県)

高級酒を中心に製造を手がける酒蔵、獺祭(だっさい)のお酒。「磨き二割三分」は、フルーティーな香りとさっぱりした後味が魅力です。

酔鯨(高知県)

「司牡丹」「土佐鶴」とともに、土佐酒を代表する銘柄です。酔鯨は、米の特性を活かした豊かな味わいが楽しめる酒づくりを目指しています。

| 日本酒度 | :+4 |

| 酸度 | :1.1 |

| アミノ酸度 | :0.7 |

その他の人気の日本酒

通なあなたへ!日本酒コダワリ検索

日本酒の酒類で選ぶ

日本酒は原料となるお米の精米歩合(お米を削る割合)や、使用する原料や香味、色沢によって8種類に分類されています。

| 日本酒(※3)比較表 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 特定名称酒 | 水以外の原材料 | 精米歩合(※2) | 麹米使用歩合 | 特長 |

| 本醸造酒 | 米・米麹・一定量までの醸造アルコール(※1) | 70%以下 | 15%以上 | 純米酒に一定量の醸造アルコールを加えたお酒です。旨味や甘味はやや劣りますが、すっきりした飲み口です。 |

| 特別本醸造酒 | 60%以下または特別な醸造方法(要説明表示) | 15%以上 | 本醸造酒の中で、精米歩合や酒用米の使用比率など、よりよい味わいを求めて特別な醸造方法を採用しているものです。 | |

| 吟醸酒 | 60%以下 | 15%以上 | 「吟醸香」と呼ばれるリンゴやバナナのようなフルーティーな香りと、雑味のないすっきりとした味わいが特長です。 | |

| 大吟醸酒 | 50%以下 | 15%以上 | 最高の材料を使い、吟醸酒よりもさらに手間と時間をかけて作る、最高クラスの日本酒です。 | |

| 純米酒 | 米・米麹 | − | 15%以上 | 米・米麹だけを原料としてつくられた日本酒です。吟醸酒や本醸造酒と比べ濃厚で、蔵ごとの特徴や個性が出ます。 |

| 特別純米酒 | 60%以下または特別な醸造方法(要説明表示) | 15%以上 | 純米酒の中で、精米歩合や酒用米の使用比率など、よりよい味わいを求めて特別な醸造方法を採用しているものです。 | |

| 純米吟醸酒 | 60%以下 | 15%以上 | 米と米麹だけでつくられた吟醸酒です。吟醸酒と比べると香りが控えめになりますが、味はより濃厚でコクがあります。 | |

| 純米大吟醸酒 | 50%以下 | 15%以上 | 米と米麹だけでつくられた大吟醸酒です。原料、製法とも日本酒の中で最高峰といえるお酒です。 | |

※1 醸造アルコール

トウモロコシやさとうきびが原料のアルコールです。上の表で挙げた特定名称酒では、白米重量の10%までに使用量を制限されています。

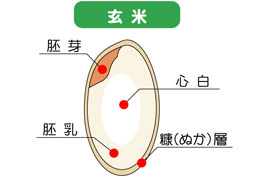

※2 精米歩合

玄米の重量に対して、精米した後の米の重量の割合のことです。たとえば、30%削り取る(精米)と、精米歩合70%になります。

※3 日本酒

8つの「特定名称酒」表示のない日本酒は普通酒と呼ばれ、一定量以上の醸造アルコールが加えられています。さらに、水や醸造アルコールを加え、糖類や酸味料などで味を調整したものを「三倍増醸酒」(三増酒)といい、これらも日本酒(普通酒)として販売されています。

お米で選ぶ

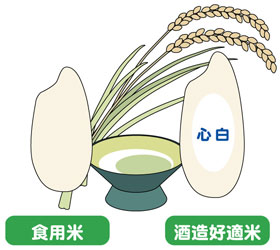

日本酒作りには、「酒造好適米(さけづくりこうてきまい)」と呼ばれる日本酒に適したお米を使います。

粒が大きく、「心白」と呼ばれるデンプン質の密度が低い部分があることが特長で、以下の銘柄がよく知られています。 山田錦(やまだにしき) 五百万石(ごひゃくまんごく) 美山錦(みやまにしき) 雄町(おまち)

「もと」の違いで選ぶ

「もと」とは、蒸米や水、麹を混ぜたものに酵母を加えて大量に培養した、お酒の元になるものです。現在は、醸造用の乳酸を添加して作る「速醸もと」が主流ですが、古くからの製法で時間と手間をかけて作った「生(き)もと系」のお酒も未だに根強く残っています。 生もと(きもと) 山廃もと(やまはいもと)

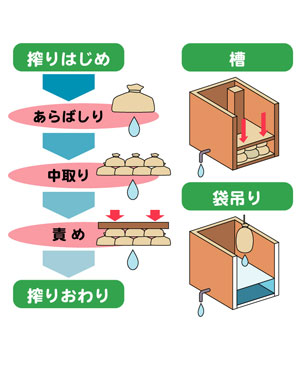

しぼりで選ぶ

上で説明している「もと」に麹・蒸米・水を仕込み、そうしてできた「もろみ」をしぼったものが日本酒です。通常は機械でしぼりますが、吟醸酒などのお酒は、昔ながらの方法でしぼりを行います。しぼりの段階によって出てくるお酒の味わいが大きく違い、呼び名も変わります。 あらばしり 中取り 責め 袋吊り

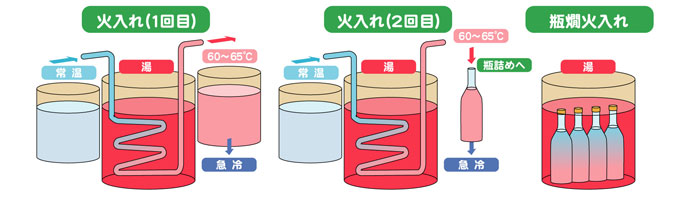

「火入れ」の方法で選ぶ

日本酒は、お酒をしぼった後、「火入れ」「貯蔵」「ろ過(ろか)」「割り水」という工程を経て瓶詰め・出荷されます。一般的な日本酒では、殺菌のため火入れという作業を2回おこないますが、火入れのタイミングや回数でお酒の呼び名が変わります。なお、2回目の火入れには、1回目と同じ方法を使う場合と、瓶に詰めてからお湯につける方法があります。 生詰酒 生貯蔵酒 生酒 原酒

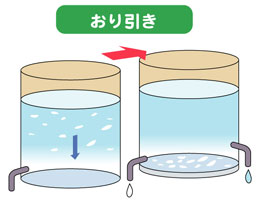

「おり」のろ過方法で選ぶ

昔ながらの道具「ふね」でもろみをしぼると、最初に薄いにごりのある「あらばしり」が出てきます。

このお酒をしばらく置いておくと、にごりが下に沈み、上の澄んだ部分と二層に分かれます。にごりは「おり」と呼ばれ、おりを沈殿させる作業を「おりさげ」「おりびき」と言います。

通常は上澄みの部分をさらにろ過しますが、あえてろ過をせずにお酒本来の味を楽しめる「無ろ過酒(むろかしゅ)」として出荷する場合もあります。また、おりを含んだ部分を集めたお酒は、おりに含まれる旨み成分でやさしい風味を持ち、これを「おりがらみ」として出荷することもあります。

貯蔵期間で選ぶ

搾ってからすぐに「新酒(しんしゅ)」として出荷されるお酒は少なく、ほとんどのお酒は貯蔵されてから出荷されます。貯蔵中に熟成され、旨味や深みが引き出されることで、香りや味わいの調和がとれたお酒に仕上がります。日本酒は、仕込みが終わってから、貯蔵期間によって「新酒」、「冷やおろし」、「古酒」などに分かれます。 新酒 冷やおろし 古酒

熟成されつつもフレッシュさが残る、バランスのとれた味わいが特長で、「秋あがり」とも呼ばれます。

日本酒の豆知識(精米歩合)

日本酒作りで精米(お米を削ること)は欠かせない行程です。

「大吟醸酒」では精米歩合は50%以下と規定されており、お米の半分以上を削ることになります(削った米はお菓子などの原料になります)。

お米には、日本酒作りに必要なデンプン以外にもタンパク質・脂質・ビタミンなどが含まれ、これらが雑味の原因になるためです。

デンプンは「心白」といわれる中心部に、その他の成分は外側に多く含まれています。精米歩合を上げることで、タンパク質や脂質が取り除かれて雑味のない日本酒が生まれます。

日本酒のおいしい飲み方

冷やした方がおいしい日本酒と、燗にした方がおいしい日本酒があります。

燗に向いているのは、米の旨味やコクがしっかり感じられる純米酒です。中でも生もとづくりや山廃づくりの純米酒は燗に向いていると言われます。40度くらいのぬる燗にすると、味わいがふくらんでおいしくなります。

また、古酒や長期熟成タイプのお酒は、15度から25度くらいの温度がベストですが、人肌程度のぬる燗でもおいしくいただけます。

逆に燗に向かないお酒は、華やかな香りの吟醸酒やフレッシュな生酒などです。吟醸酒や大吟醸酒は、燗にしても冷やし過ぎても、そのフルーティーな香りが飛んでしまうので、10度前後の温度で飲みましょう。新酒や生酒も、軽快な味わいが損なわれてしまうので燗には向きません。5度から10度くらいが適温です。

※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。お酒は二十歳になってから。

日本酒 商品&レビューピックアップ

買ってよかった! ユーザーレポート

日本酒関連 新着クチコミ・レビュー

新着クチコミ

(日本酒 > 兵庫県)

(日本酒)

(日本酒)

新着レビュー

- 雁木 [純米酒] (日本酒 > 山口県) 雁木 [ノ壱] 純米 無濾過生原酒 山田錦100% 60%精米 アルコール度数17度 無濾...

満足度:5

満足度:5

- 白鶴 淡雪スパークリング (日本酒 > 兵庫県) いつもはビール又はチューハイを主戦場にする小生ですが、いつも買い物に行くドラッグストアによると、お酒...

満足度:3

満足度:3

日本酒に関する質問

役立つ質問&回答がたくさんあります|

今はどうか知らないが、10年ほど前に買ったとき醸造アルコールと材料表示にあったのと、そのころから美味くなくなったので、買わなくなったが、そもそも純米と歌っているのに醸造アルコールを… |

||

|

8/10発売予定の純米大吟醸 獺祭(だっさい) 島耕作 720mlですが、既に飲まれた方はいらっしゃるのでしょうか? もし、飲まれた方がいらっしゃいましたら感想をお聞かせいただきたいです。 … |

![久保田 萬寿 [純米大吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/b-liquors/cabinet/ykyotu/1495768_2006k.jpg?fitin=300:300)

![十四代 [純米大吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/nagomisake/cabinet/nihonsyu/juuyondai/imgrc0072175030.jpg?fitin=300:300)

![獺祭 磨き二割三分 [純米大吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/sake-akiyama/cabinet/shohin/dassai/dassai_23_180.jpg?fitin=300:300)

![田酒 [特別純米酒]](https://tshop.r10s.jp/chigiri/cabinet/nihonshu/denshu-tj-yamada720.jpg?fitin=300:300)

![久保田 千寿 [吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/m-sakaya/cabinet/imgrc0088647043.jpg?fitin=300:300)

![八海山 [純米大吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/sake-ichibun/cabinet/03603527/154600362.jpg?fitin=300:300)

![No.6 X-type [純米大吟醸酒]](https://m.media-amazon.com/images/I/21dMAEUDQSS._SL500_.jpg)

![伯楽星 [純米大吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/mashidayahonten/cabinet/hakurakusei/hakuraku_jdg_720.jpg?fitin=300:300)

![久保田 [純米大吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/sake-asanoya/cabinet/06615075/imgrc0086011304.jpg?fitin=300:300)

![空 [純米大吟醸]](https://tshop.r10s.jp/sake-shizuku/cabinet/compass1708934047.jpg?fitin=300:300)

![飛露喜 [純米吟醸酒]](https://tshop.r10s.jp/b-liquors/cabinet/ykyotu/a02789k.jpg?fitin=300:300)