SaaS���i�����ۂɎg���Ă݂��ڍ׃��|�[�g���f��

�����ʁI�ΑӊǗ��V�X�e�����Љ�

�����v�����E�����g���C�A��������ΑӊǗ��V�X�e��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�u�܂��ǂ̋ΑӊǗ��V�X�e��������̂��œK�Ȃ̂��킩��Ȃ��v�A�u�{�i��������O�ɁA�Ƃ肠�����������ŒZ���Ԏg���Ă݂����v�Ƃ����ꍇ�ɂ́A�����v�����E�����g���C�A�������鐻�i����I��ł݂Ă͂������ł��傤���B���p���Ԃ����܂��Ă���A�g����@�\�ɐ���������ȂǁA�u�����v�����E�����g���C�A���v�ƌ����Ă����̓��e�͐��i���Ƃɂ��܂��܂ł��B���O�ɓ��e���悭���ׂė��p���܂��傤�B

������ƂɌ����Ă���A�R�X�p�d���^�̋ΑӊǗ��V�X�e��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

������ƂɍœK�ȃR�X�p�d���^�̋ΑӊǗ��V�X�e���́A�ቿ�i�Ȃ���K�v�ȋ@�\���������葵���Ă���A���l���O���[�v�ł̗��p�Ɍ����Ă��܂��B�����ł́A�����`���z500�~�^�l�ȉ��ŗ��p�ł���ΑӊǗ��V�X�e�����W�߂܂����B���z�R�X�g��}���A�ΑӊǗ��V�X�e���Ƃ��Ă̊�{�@�\�͗}���Ă��鐻�i����Ȃ̂ŁA���߂ċΑӊǗ��V�X�e���������Ƃɂ��������߂ł��B

���^�v�Z�V�X�e���Ǝ����A�g�ł���ΑӊǗ��V�X�e��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�ΑӊǗ��V�X�e���Ɛ��Ă��藣���Ȃ��̂����^�v�Z�V�X�e���ł��B�Αӎ��тɉ��������^�v�Z�̋Ɩ��͕K���������邽�߁A�قƂ�ǂ̋ΑӊǗ��V�X�e���ŊO���̋��^�v�Z�V�X�e���֎�荞�ނ��߂�CSV�o�͂��\�ł��B�����ł́ACSV�o�͂��s�v�̎����A�W���\�A�������͋��^�v�Z�@�\���L���Ă��鐻�i���s�b�N�A�b�v���܂����B���ꂼ��A�A�g�ł��鋋�^�v�Z�V�X�e�����قȂ邽�߁A���O�Ɏ��Ђ̋��^�v�Z�V�X�e���ɑΉ����Ă��邩�ǂ������m�F���Ă����܂��傤�B

�X�}�z�A�v���Ŏ�y�ɑō��E�\���ł���ΑӊǗ��V�X�e��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�X�}�z�A�v���Ŏ�y�ɑō��E�\���ł���ΑӊǗ��V�X�e���́A�o�����[�g���[�N���ł��X���[�Y�ɏo�E�ދΊǗ����ł��A�\���E���F�Ɩ����A�v����Ŋ������܂��B�ꏊ��I�����A���^�C���ŋΑӏ�c���ł��邽�߁A����̏_��ȓ��������x���B������V���v���ŁA���߂ė��p����]�ƈ��ł������Ɏg�����Ȃ��܂��B�O�o�������c�ƐE��e�����[�N���i��Ƃ͓��Ƀ`�F�b�N���Ă݂܂��傤�B

�V���v����UI�E�@�\�Ŏg���₷�������͂̋ΑӊǗ��V�X�e��

����Ȋ�Ƃɂ������߂̑I�ѕ�

�Г��ŗ��p���Ă���SaaS���i�̒��ł��u�ΑӊǗ��V�X�e���v�͔��ɑ����̐l���ւ��c�[����1�ł��B���̂��߁A���p�ґS�����������ƂȂ�����ł��邩���d�v�ł��B�����ł́A�V���v����UI��@�\�ŁA��r�I�N�ł��g���₷���ΑӊǗ��V�X�e�����W�߂܂����B�u�L�x�ȋ@�\�������V���v���ȑ��쐫���d�����Ă���v�u�������̃n�[�h�����Ƃɂ������������v�Ƃ������͂��Ѓ`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�ΑӊǗ��V�X�e����r�\

| �T�[�r�X�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �����v���� | - | - | - | - | - | �� | - | - | - | - | - | - | - | �� | - |

| �����g���C�A�� | - | �� | - | - | - | - | �� | �� | �� | - | �� | �� | �� | �� | �� |

| ������p | - | - | - | 880,000�~�` | 220,000�~�` | - | �v�₢���킹 | - | - | 110,000�~ | 275,000�~ | 0�~ | 0�~ | - | - |

| ���z/���[�U�[ | - | - | - | - | - | - | - | 440�~ | 330�~ | 330�~ | - | 5���ȉ��͌�1,650�~�A99���ȉ���1ID�����茎275�~�A100���ȏ��1ID�����茎220�~ | 220�~ | 110�~ | - |

| ���z | - | 10,780�~�i�l���������E��z���j | - | 528�~�` | 363�~�` | 2,178�~ | 33,000�~�` | - | - | - | 17,600�~ | - | - | - | 10���܂�2,420�~�A11���ȏ�1�l������385�~ |

| �����ڍ� | �v���ς��� | - | - | �v���ɂ���ď�����p�A���z�������قȂ�܂� | �v���ɂ���ď�����p�A���z�������قȂ�܂� | - | - | ������p�{���z���p���i�T�[�r�X�P��×���pID���j��������p�͗v���k | - | �]�ƈ���10���ȉ��̏ꍇ�A���z���p���͈ꗥ3,300�~�ł��B | �p��\���@�\�E�v���W�F�N�g�H���Ǘ��@�\�AMicrosoftAzureAD�A�g�iSSO�Ή��j�̓I�v�V�����i�ʗ����j�ƂȂ�܂��B�L�ڂ̋��z�͍Œᗘ�p�l��50���l�ł̗��p���̂��̂ł��B���p�����͗��p���[�U�[���ɉ����ĕϓ����܂� | - | - | ��{�@�\��110�~�A�I�v�V�����@�\�͒lj������ƂȂ�܂� | - |

| �Œᗘ�p���� | - | 1�N | - | 3���� | 3���� | 1�N | �v�₢���킹 | 1�N | - | - | 1�N | - | - | 1���� | - |

| �Œᗘ�p�l�� | - | - | - | 1 | 1 | 1 | �v�₢���킹 | 10 | 1 | - | 50 | - | 5 | 31 | - |

| �T�|�[�g | ���[���b�d�b�bWeb��c�E��p�f���� | ���[���b�d�b�b���u���� | ���[���b�d�b | ���[���b�d�b�b�K�� | ���[���b�d�b�b�K�� | ���[���b�`���b�g�b�d�b�b���u����@���L���ł��_��̕��̂ݗ��p�\ | ���[���b�d�b�bWEB��c�V�X�e�� | ���[���b�`���b�g�b�d�b�b�K�� | �t�H�[���b�`���b�g�b�d�b | ���[���b�d�b | ���[���b�d�b�b�K��E�Ζ� | ���[���b�d�b�bWeb��c�iZoom�j | ���[���b�`���b�g | ���[���b�`���b�g�b���̑��i�L���T�|�[�g�Ƃ���Zoom�Ή��j | ���[���b�`���b�g�b�d�b�b�I�����C���ݒ� |

| �@�\ |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �A�g�T�[�r�X | �����k | OBC��s�V���[�Y�bPCA�N���E�h���^ | - | �ʓr���₢���킹�������� | �ʓr���₢���킹�������� | �t���[�E�F�C���^�v�Z | Slack�b�퐶���^�bPCA ���^�b���^��s �N���E�h�bSMILE V 2nd Edition�bJDL IBEX ���^ net2�b�y�y�̔��bPCA�N���E�h ���^�bfreee�l���J���bOBIC7�bGLOVIA ����� | �W���W���[�l���J���b�W���W���[���^ | �}�l�[�t�H���[�h �N���E�h���^�b���^��s�N���E�h�bLINE WORKS �Ȃ� | �I�t�B�X�X�e�[�V�����J�� | Freee�l���J���bSmartHR�bOptamo�bVI-Thermal�bAzureAD�A�g�iSSO�j�bez-PCLogger | - | Slack�bChatwork�b�l���J��freee�b��vfreee�b���^��s�N���E�h | HRMOS�^�����g�}�l�W�����g�bHRMOS�o��bHRMOS�J�����^�bSmartHR�bfreee�l���J���b�}�l�[�t�H���[�h�N���E�h���^�b���^��s�N���E�h�b�W���u�y�C�bAkerun�bez-PCLogger | - |

�ΑӊǗ��V�X�e���ꗗ

-

-

������p-

-

�����ڍ��v���ς���

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

�G���^�[�v���C�Y�̑��l�����郏�[�N�X�^�C���ɑΉ�WiMS/SaaS�Ζ��Ǘ��V�X�e���́A�t���b�N�X�^�C�����A�ό`�J�����Ԑ��A�����Ζ��A�e�����[�N�ȂǁA�Ǝ��ٗp�`�Ԃɂ�葽�l�����铭�����ɏ_��ɑΉ��������܂��B�x�ɊǗ���H���Ǘ��ȂǖL�x�ȋ@�\�𓋍ڂ��A�����₷�����Â���ɓK�����[���̋@�\���A�R���T���e�B���O�E�T�|�[�g�T�[�r�X�Ƌ��ɒ������܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

WiMS�͏���ƋK�͌����̋ΑӃV�X�e���ŁA�Ǝ�E�ٗp�`�Ԃɂ�葽�l������Ζ��p�^�[����ō����@�ɂ��_��ɑΉ����Ă��܂��B�v���W�F�N�g�H���Ǘ��@�\�����ڂ���Ă���A�Ζ����ԂƋƖ����т��������\���Ǘ����\�B�����I�ȓ������ƓK�ȘJ���Ǘ��𗼗��ł���悤�ɐv����Ă��܂��B�܂��A�R���T���^���g�����s�̉^�p��ۑ�A�Г��K��ȂǑ���ɂ킽���ăq�A�����O���A�����ݒ�̎x������^�p�̍œK���܂Ŏ�����T�|�[�g���Ă���܂��B��������^�p���̎Г����S���y����������Ƃɂ������߂ł��B- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

-

-

-

������p-

-

���z10,780�~�i�l���������E��z���j

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����g���C�A��

���z10,780�~�Ŏg������̋ΑӊǗ��V�X�e���o�^�ł���l���A�f�[�^�ێ����������B������Â��f�[�^�̐����Ȃǂ̔ς킵��������Ƃ���ؕs�v�ł��B�Z���ٗp��P���̃A���o�C�g�E�p�[�g�̏A�ƃf�[�^���i�v�I�ɕێ�����������̂ŁA�ٗp�l�����������Ă��f�[�^�Ǘ��ɔY�܂���邱�Ƃ�����܂���B�]�ƈ��S�������p�����Ƃ��̋��z�𑼎Ђ̐��i�Ɣ�r���Ă݂Ă��������I���Ƃ���̂������߃|�C���g

�]�ƈ����P�ʂ̉ۋ��v������ݒ肵�Ă���V�X�e���������Ȃ��A�{�V�X�e����39���ȉ��Ō��z4,180�~�A����ȏ�͐l���������Ō��z10,780�~�Ƃ�����z���������̗p���Ă���A�]�ƈ���������Ƃقǃ����j���O�R�X�g��}������Ƃ��������b�g������܂��B�T�|�[�g�̓��[���A�����[�g�ɉ����d�b�Ή�������A1�Ђ��Ƃ̐�C�S�����ł���_�����͂ł��B���Ђɍ��킹�ăJ�X�^�}�C�Y����ꍇ�́A�ʓr�J����p���������邽�߁A�����O�ɖ����g���C�A���𗘗p���Ď��Ѓ��[�����W���@�\�őΉ��\�����m�F���܂��傤�B���G�Ȑݒ�����߂��A�R�X�g��}���ċΑӊǗ��V�X�e������������ƂɓK���Ă��܂��B- �����v����������

- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

-

-

-

������p-

-

�����ڍ�-

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

�����Ŏg����A���S�Ȃ������BSuperStream-NX�l�����^�\�����[�V�����ŘJ���Ǘ�SuperStream-NX�l�����^�\�����[�V�����́A���l�Ȍٗp�`�Ԃ╡�G�ȋ��^�̌n�ɏ_��Ή����A���^���ڂ̎��݂Ȑݒ��N�������E�ЕۋƖ��̌������������B���^���ׂ̃y�[�p�[���X����O���[�v�ꊇ�����ŋƖ����ׂ��y�����A�ΑӊǗ��ł͓K���ȘJ���Ǘ��A�S���҂̋Ɩ��̌��������x�����܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

SuperStream-NX�l�����^�\�����[�V�����́A�l���Ǘ��A���^�Ǘ��A�l�����́E�Ɖ�A�ΑӊǗ��A�H���Ǘ���������g�[�^���\�����[�V�����V�X�e���ł��B��ВP�ƂłȂ��O���[�v�S�̂̐l�������W��E�Ǘ���������Ƃ�A���V���[�Y�̔̔��E�w���E���Y�E�����Ǘ��E������v�\�����[�V�����ƍ��킹�������I�Ȍo�c�Ǘ����s���K�v�̂����ƂɓK���Ă��܂��B���ɒ����E����Ƃ�ΏۂƂ��Ă���A����܂łɖ�10,000�Ђɓ�������Ă��܂��B���^�Ǘ��@�\�ł́A���l�ȓ������ɑΉ����A���G�ȋ��^�̌n��v�Z���_��ɐݒ肷�邱�Ƃ��ł��A�O���[�v�S�̂ł̈ꊇ���^�v�Z�����ЁE���Ƃ̓����ɂ�鋋�^�̌n�̊Ǘ��ȂǁA���G���������L���j�[�Y���J�o�[���Ă��܂��B- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

-

-

-

������p880,000�~�`

-

���z528�~�`

-

�Œᗘ�p����3����

-

�Œᗘ�p�l��1

�n�C�G���h���f���̋ΑӊǗ��V�X�e���������ɒ�����Ƃ⎩���́A�a�@�Ȃǂɑ����������Ă���ΑӊǗ��V�X�e���̍ŏ�ʃ��f���uTimePro-VG�v���u��v�@�\�����̂܂܁v�ɁA��肨��y�ȃR�X�g�œ������\�Ƃ����ΑӊǗ��@�\�ɓ��������N���E�h�T�[�r�X�ł��B���S�̃��[�J�[�ݒ�^�ŃV�X�e���̖{�ғ��܂ŘJ���Ǘ��ɐ��ʂ����A�}�m��SE�������x�����s���܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

VG Cloud�́A���[�J�[��C�̃V�X�e���G���W�j�A���{�ғ��܂ŃT�|�[�g���Ă����v�E�\�z�^�̃V�X�e���ł��B�����̃V�X�e���\�z�ɕs���������Ƃ�Г����\�[�X�������Ȃ���ƂɂƂ��āA����������x���ƃT�|�[�g�̐������͂ł��B����e����Excel���C�N�ȉ�ʂŐ\���E���F���ł��邽�߈����₷���A����ɏ]�ƈ��A�㒷�A�Ǘ��S���A�o�c�w�Ɩ����ɉ����ĕK�v�ȏ��ƃ^�X�N���g�b�v��ʂɍœK������Ă��܂��B������Ƃ�����ƌ����́A�g�D�����i��ƂɍœK�ȃV�X�e���ł��B -

-

-

������p220,000�~�`

-

���z363�~�`

-

�Œᗘ�p����3����

-

�Œᗘ�p�l��1

�ݒ�����C���ł�����S�E���S�ȃN���E�h�T�[�r�X���[�J�[�ݒ�^�̋ΑӁE���^�E�l���Ǘ��̓����^�N���E�h�T�[�r�X�ł��B���q�l�̏A�ƋK���⋋�^�K��A���݂̉^�p�A�v�]���q�A�����O���āA�J���ɐ��ʂ������[�J�[SE�i�V�X�e���G���W�j�A�j���ݒ���s���܂��B����ɂ��A���q�l�̉^�p�ɍ��킹���A�g���₷���V�X�e���̍\�z���\�ł��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

90�N�̘J���Ǘ��m�E�n�E�����A�}�m������Ђ��W�J���邱�̃V�X�e���́A�v���瓱������܂ŘJ���ɐ��ʂ���SE���S�����郁�[�J�[�ݒ�^�̃V�X�e���ł��B�J�X�^�}�C�Y���������A���Ђł̍\�z���ނ����������G�Ȑݒ��Ǝ��̐��x�A���l�ȓ������ɂ��_��ɑΉ����܂��B�܂��A���V���[�Y�́uCYBER XEED�l���v�Ɩ����ŘA�g�\�B�]�ƈ��̊�{����ٓ��A���������Ȃǂ��ꊇ�Ǘ��ł��܂��B����ɁuCYBER XEED���^�v�𗘗p���邱�ƂŁA���z�Œ�2���~�ŋ��^�v�Z�܂ŃV�[�����X�ɊǗ��ł��܂��B- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

-

-

-

������p-

-

���z2,178�~

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����v����

10�l�܂Ŗ����ŗ��p�ł���ΑӊǗ��V�X�e���t���[�E�F�C�^�C�����R�[�_�[�́A10�l�܂ł̂����p�Ȃ疳���A11�l�ȏ�̂����p�ł����z2,178�~�ƁA�ƂĂ������p���������₷�������ł��g�����������܂��B�ō����@�́uIC�J�[�h�ō��v�Ɓu�蓮�ō��v�����p�ӁB�ō������ł͂Ȃ��A�ΑӏW�v�̌�������Ǘ��҂̐ݒ�Ȃǂ��s�����Ƃ��ł��܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�{�V�X�e���́A10�l�ȉ��͉i�v�����A11�l�ȏォ��ł����z2,178�~�̒�z���ƁA��R�X�g�ŗ��p�ł��邱�Ƃ��ő�̖��͂ł��B���̂��ߖ@�l�ݗ�����l���Ǝ傪�ŏ���1�l�ڂ��̗p�����ۂɌږ�ИJ�m��ŗ��m�̂����߂œ�������P�[�X�𑽂��������܂��B���ڋ@�\���V���v���ŁA�q�ϓI�ȋΑӋL�^�ƍŒ���̏W�v�݂̂����߂��ƂɓK���Ă��܂��B����ŁA�c�Ƃ�ō��C���̐\���A�x�Ɏc�Ǘ��A�V�t�g�Ǘ��A�t���b�N�X�^�C�����Ȃǂɂ͑Ή����Ă��Ȃ����߁A�Ǘ��ґ��ŕʓr�����Ǘ����s���K�v������܂��B�܂��͖����łŋ@�\���m�F����Ɨǂ��ł��傤�B �܂��A�����ݒ�⑀��ɕs��������ꍇ�́A�L�l�T�|�[�g�t���̗L���ł𗘗p���邱�ƂŁA�X���[�Y�ȓ������\�ł��B- �����v����������

- ������ƌ���

- �V���v����UI

-

-

-

������p�v�₢���킹

-

���z33,000�~�`

-

�Œᗘ�p�����v�₢���킹

-

�Œᗘ�p�l���v�₢���킹

- �����g���C�A��

�����Ǝ��Ђɍ����ΑӊǗ��V�X�e���ɁB���N�X�̃N���E�h�T�[�r�X�v�����А�95,000�Ё�1�u�y�y�ΑӁv�͊�����Ѓ��N�X������ΑӊǗ��V�X�e���ł��B�������邱�ƂŔN�Ԗ�150���~�̃R�X�g�팸��2�����҂ł��A�L�x�ȋ@�\�Ŏ��Ѓ��[���ɍ��킹�ĉ^�p�\�ł��B��1.2025�N3�������_��2.�Ј���200���̏ꍇ�̔N�Ԃ̓������ʁi���N�X���ׁj- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

- �V���v����UI

-

-

-

������p-

-

���z/���[�U�[440�~

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��10

- �����g���C�A��

�J�����ԁE�L���x�ɂ̏W�v�������ƃ��N�ɁI�u�W���W���[�ΑӁv�͋Ζ����Ԃ̎��ъm�F�E���F�E�����W�v�Ȃǂ̋ΑӊǗ��Ɩ������������A�c�Ƃ�L�x�̊Ǘ��E�A���[�g�@�\�ȂǁA�@�߂����炵���ΑӊǗ��������������܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�V���v���Œ����I�ȑ����ʂ������̃W���W���[�Αӂ́A���߂ċΑӃV�X�e���������ƂɍœK�ł��B�]�ƈ�����̐\�����ꊇ�����ł���@�\�𓋍ڂ��A�Ɩ��������ɂ��v�����܂��B�T�|�[�g�̓`���b�g�Ή�����{�ł����A�L���v�����ɂ��d�b��[���AWeb�A�K��T�|�[�g���邱�Ƃ��\�B�Ȃ��A������p��T�|�[�g��p�͎��O�Ɋm�F���܂��傤�B�܂��A�u�W���W���[�l���J���v��u�W���W���[���^�v�ƕ��p���邱�ƂŁA�l���f�[�^�⋋�^���ꌳ�Ǘ��ł��邽�߁A�f�[�^�̏W�𐄐i��������Ƃɂ������߂ł��B- �����v����������

- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

- �V���v����UI

-

-

-

������p-

-

���z/���[�U�[330�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��1

- �����g���C�A��

�ΑӊǗ��A�l���J���A���^�v�Z�A�N�������܂�1�l330�~�Ŏ����ΑӊǗ��E�l�����^�V�X�e���uKING OF TIME�v�́A�V�t�g����ό`�J�����ȂǕ��G�ȋΖ��̌n���Ǘ��ł��܂��B�X�}�z�AIC�A���̔F�ȂǑ��l�ȑō����@�ɑΉ����A���^���ה��s�⋋�^�v�Z�A�N�������@�\�������Ă��܂��B�R�X�g�͌��z1�l330�~�ƍ����R�X�g�p�t�H�[�}���X�����͂ł��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�����V�F�A�g�b�v�N���X�Ȃ��猎�z330�~/�l�ƒ�R�X�g�̖{�V�X�e���B�t���b�N�X�^�C������ό`�J�����̐ݒ�A�V�t�g�E�x�ɊǗ��Ȃǂ̖L�x�ȋ@�\��W�����ڂ��A�J�X�^�}�C�Y���̍������x������闝�R��1�ł��B���K�͎��Ǝ҂�����Ƃ܂ŕ��L���Ǝ�œ�������Ă���A�ō����@�⌾��I�������푽�l�B�E��E�J�����E���Ђɉ������_��ȑΉ����\�ł��B�܂��ΑӊǗ��ȊO�ɂ��A�l���Ǘ��A���^�v�Z�A�N�������APC���O�擾�A�ΑӃf�[�^���͂Ƃ������S�V���[�Y���i��lj������Ȃ��ŗ��p�ł��邱�Ƃ���A�J���Ɩ����V�[�����X�Ɍ�������������ƂɍL�����p����Ă��܂��B����ŁA�X�}�z�ł̋��^���{������Ή��ł���Ȃnj��ꗘ�p�ɕs�����ȓ_�����邽�߁A�ΑӊǗ��ƕ����đ��V���[�Y�����p�������ꍇ�͎��Ђ̓������ɓK���Ă��邩���O�Ɋm�F���܂��傤�B- �����v����������

- �X�}�z�A�v���Ή�

-

-

-

������p110,000�~

-

���z/���[�U�[330�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

���l�ȓ������⓭���ꏊ�ɏ_��ɑΉ��ł���N���E�h�^�ΑӃ\�t�g�u�I�t�B�X�X�e�[�V���� �ΑӁv�͂��܂��܂ȓ������⓭���ꏊ�ɍ��킹�邱�Ƃ��\�ł��B�܂��֗��ȋ@�\��L�x�ɔ����Ă���̂Ŏ��Ђɍ������������œ������邱�Ƃ��ł��܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�����V�F�A�g�b�v�N���X�̃N���E�h�^�ΑӊǗ��V�X�e���uKING OF TIME�v����ɂ���OEM���i�ł��B�t���b�N�X��ό`�J�����̐ݒ�A�V�t�g�Ǘ��Ȃǂ̖L�x�ȋ@�\������Ă���ق��A�J�X�^�}�C�Y���̍������x������闝�R��1�ł��B���K�͎��Ǝ҂�����Ƃ܂ŕ��L����������Ă���A�ō����@�⌾��I�������푽�l�B�E���J�����A���Ђɉ������_��ȑΉ����\�ł��B�Ȃ��A���^�v�Z�V���[�Y�͎ИJ�m�����������Ɍ��肳��Ă��܂��B���̂��߁A���^�v�Z���ϑ������Ƃ�ACSV�A�g�ő��Ћ��^�V�X�e���𗘗p�����Ƃő����̗p����Ă��܂��B- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

- �V���v����UI

-

-

-

������p275,000�~

-

���z17,600�~

-

�Œᗘ�p����1�N

-

�Œᗘ�p�l��50

- �����g���C�A��

���X�̋ΑӋƖ����w�y�x�ɂ��A�l���J���̉^�p���ׂ��y���L�x�ȕW���@�\�Ə_��Ȑݒ�ł��q�l�̂��v�]�ɑΉ����A�e��A���[�g�@�\��[���ʒm�œ��X�̉^�p���w�y�x�ɂ��܂��B�܂��A�H���Ǘ���p��\���ASSO�A�g���I�v�V�����@�\�ł��p�ӂ��Ă��܂��B������e�g�ȃT�|�[�g�ɂāA�Z��������X���[�Y�ȉ^�p���x�����܂��B�@���������v���������Ńo�[�W�����A�b�v�Ή����܂��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

2021�N�Ƀ����[�X���ꂽ��r�I�V�����V�X�e���ł����A�n�C�u���b�h�Ζ��i�o�E�ݑ�j�̑ō���J�E���g�͂������A�o����͋@�\�ȂǁA�W�����ڂ���Ă���@�\���L�x�ł��B����ɁA�L���I�v�V�����Ƃ��ăv���W�F�N�g�̍H���Ǘ���PC�̃��O�I���E���O�I�t������ɑō����ԂƂ̘����`�F�b�N����@�\�Ȃǂ�����Ă���A���ɏ��ʐM�Ƃɐl�C�̃V�X�e���ł��B�����ݒ�͐�C�X�^�b�t���Ή����Ă���邽�߁A�X���[�Y�ɓ����\�B��������d�b��[���Ȃǂł�������ƃT�|�[�g���Ă����̂ň��S�ł��B- �����v����������

-

-

-

������p0�~

-

���z/���[�U�[5���ȉ��͌�1,650�~�A99���ȉ���1ID�����茎275�~�A100���ȏ��1ID�����茎220�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����g���C�A��

�ΑӊǗ��̕K�{�@�\�E�����O��̉^�p�T�|�[�g��1ID������220�~�^������IC�^�C�����R�[�_�[�́A�Ζ����Ԃ̎����W�v�E�ꌳ�Ǘ��͂������\���@�\��V�t�g�@�\�A�L���Ǘ��ȂNjΑӊǗ��ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̋@�\��1ID������220�~�`���p�ł���N���E�h�^�ΑӊǗ��V�X�e���ł��B�I�v�V���������������肪���ȍ��x�ȋ@�\��d�b���̗L�l�T�|�[�g���v�����Ɋ܂܂�Ă���A�V�X�e���������̂��q�l�ł����S�ł��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�u�ȒP�v�u�֗��v�u�ቿ�i�v���R���Z�v�g�Ƃ���N���E�h�^�ΑӊǗ��V�X�e���B�������ɂ̓T�|�[�g�G���W�j�A���d�b�Ŗ����̐ݒ�x�����s���ȂǁA�[�������T�|�[�g�̐������͂ł��BID���������ꍇ�ɂ͖K��T�|�[�g���\�Ȃ̂ŁA�K�v�ɉ����đ��k���Ă݂܂��傤�B��p�͌��z�̗��p�l�����̂ݔ������邽�߁A��R�X�g�œ����ł��܂��B�ō����@�͑��l�ŁA��Ë@�ւ��ǁA�H��ȂǁA�炪����ꂽ��ƒ��𒅗p���錻��ɑΉ��ł���u���ʔF�ؑō��v���͂��߁A���ꓞ����ɑō����K�v�ȏꍇ�ɕ֗��ȁuQR�R�[�h�ō��v�ȂǁA�Ǝ��p�r�ɉ����ď_��ɑI���ł��܂��B- �����v����������

- ������ƌ���

- �V���v����UI

-

-

-

������p0�~

-

���z/���[�U�[220�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��5

- �����g���C�A��

�V���v���I�g���₷���I��R�X�g�I�ΑӊǗ��E��ʔ�Z�N���E�h�L���R���́A�����I�ȃC���^�[�t�F�[�X�ŒN�ł��ȒP�Ɏg����ΑӊǗ��V�X�e���ł��B�o�ދ̑ō��A�L���Ǘ��A�x�ɐ\���A��ʔ�Z�Ȃǂ������X�g�b�v�Ŏ������B�ώG�ȘJ���Ǘ������������A���Y������ɍv�����܂��B�X�}�[�g�t�H����PC�A��ʌnIC�ȂǑ��ʂȑō����@���I�ׁAkintone�ȂNJO���A�g���L�x�ł��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�ЂƂ肠���茎�z220�~�ŁA�ΑӊǗ��ɉ����Č�ʔ�Z�Ǘ����s����N���E�h�^�V�X�e���ł��BLINEWORKS�Aslack�AChatwork�ɂ��`���b�g�ō��ȂǁA�L�x�ȑō����@�𓋍ځB��ʌnIC�J�[�h���^�b�`���ċΑӂƌ�ʔ���ɓǂݎ�邱�Ƃ��\�ł��B�����I�ɑ���ł���UI���d�����Đv����Ă��邽�߁A�]�ƈ��͂������A�V�X�e���Ǘ��҂ɂƂ��Ă������₷���d�l�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��ukintone�v��u�R���{�t���[�v�ȂǁA�f�[�^�A�W�\�ȊO���T�[�r�X�������_�����͂�1�ł��B- �����v����������

- ������ƌ���

- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

- �X�}�z�A�v���Ή�

- �V���v����UI

-

-

-

������p-

-

���z/���[�U�[110�~

-

�Œᗘ�p����1����

-

�Œᗘ�p�l��31

- �����v����

- �����g���C�A��

�����Ŏg����ΑӊǗ��V�X�e���n�[���X�Αӂ͖�������g����N���E�h�ΑӊǗ��V�X�e���ł��B1,000�Јȏ�̃T�|�[�g�o���Ŕ|�����l���E�J���̐��m�E�n�E���l�܂����V���v���Ŏg���₷���V�X�e���ł��B������p��0�~�ŁA30���܂ł̓o�^�Ȃ疳���A31���ȏ�o�^���Ďg���ꍇ�ł���l�����茎�z100�~�ŗ��p�ł��܂��B��2025�N10���ɗ������肪����܂����Ƃ���̂������߃|�C���g

�o�^�l����30���ȉ��ł���A���̐����͂�����̖̂����ŗ��p�ł��܂��B�L���v�������ЂƂ肠���茎�z110�~����ƒ�R�X�g�œ����ł��܂��B�L�x�ȑō����@��@�\�����ڂ���Ă���ق��A���Ђɍ������^�p�ɃJ�X�^�}�C�Y���邱�Ƃ��\�ł��B�ΑӊǗ��V�X�e���ȊO�ɂ��AWeb���^���ׂ�N�������T�[�r�X�͊��S�����ŗ��p�ł��邽�߁A�u���Ђŋ��^�v�Z���Ă���v�u���łɕʂ̋��^�V�X�e�����ς݁v�Ƃ�����Ƃł��A��p��}���ċƖ��̌������������ł��܂��B�X�J�E�g�^�]�E�T�C�g�u�r�Y���[�`�v���J�������V�X�e���Ƃ������Ƃ�����A�̗p�Ǘ���^�����g�}�l�W�����g�Ȃǂق��́uHRMOS�v�V���[�Y�ƘA�g���Ċ��p�����Ƃ������̂������ł��B- �����v����������

- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

- �X�}�z�A�v���Ή�

- �V���v����UI

-

-

-

������p-

-

���z10���܂�2,420�~�A11���ȏ�1�l������385�~

-

�Œᗘ�p����-

-

�Œᗘ�p�l��-

- �����g���C�A��

�ΑӁE�x�ɁE���^�E�N�������E����܂ňꌳ�Ǘ��I�ΑӁE�V�t�g�E���^�v�Z�ȂLjꌳ�Ǘ����ł���N���E�h�^�̋ΑӃV�X�e���u�X�}���W�E�^�C���J�[�h�v�B������p��ݒ�T�|�[�g�E60���Ԃ̃R�[���Z���^�[�������I������T�|�[�g�ƊȒP����ŏ]�ƈ��Ǘ�DX�������B�N����������@��O����̊Ǘ��܂Ń����X�g�b�v�ŒB�Ǝ��킸�����\�ł��B���Ƃ���̂������߃|�C���g

�u�X�}���W�v������Ƃ��J�������ΑӊǗ��V�X�e���ŁA�X�܌����̃N���E�h�^POS���W�V�X�e���ƘA�g�ł��܂��B���̂��߁A�����A���H�A�T�[�r�X�Ƃ̓X�܌o�c�҂ɐl�C�ł��B�ΑӊǗ��@�\��30���܂Ŗ����ŗ��p�ł��A���Ǝ�ł����L�����p�\�B�L���v�����ɂ́A���^�v�Z�A�V�t�g�쐬�A�x�ɊǗ��A�Ɩ�����A�v���W�F�N�g�Ǘ��@�\�Ȃǂ����ڂ���Ă���A�X�܉^�c�Ɩ��������I�Ɉꌳ�Ǘ��ł��܂��B����ɁA�u�X�}���W�v�Ƃ̘A�g�ɂ��A�l������܂ޔ���グ���͂Ȃǂ��s���邽�߁A�o�c�̍œK���ɂ��v�����܂��B- �����v����������

- ������ƌ���

- ���^�v�Z�V�X�e���A�g

- �X�}�z�A�v���Ή�

- �V���v����UI

-

- �������߃|�C���g���ďC��������

- ���M�E�ďC�@������

- ������Љ�ی��J���m�������@��\�@����Љ�ی��J���m�B�V���ŃG���E�W���p���i���j���Ќ�A�f���C�g�E�g�[�}�c�E�O���[�v�A�O���n��Ɠ��ɂĐl���E�J���̈�Ɩ��ɏ]���B2022�N�Љ�ی��J���m��������ݗ��BHR Tech�����x���A�Г��^�p���l���������x�\�z�A�������\���A���K���̐����������݂Ƃ���B

�ΑӊǗ��V�X�e���̊�b�m��

�ΑӊǗ��V�X�e���́A��Ƃ̌�������Ǘ��R�X�g�팸�������ł��邾���Ȃ��A���������v�ɂƂ��Ȃ��đ��l�����郏�[�N�X�^�C���ւ̑Ή���A�J����@�����炵���E����̐����ɂ��������Ȃ��V�X�e���ł��B�����ł́A�ΑӊǗ��V�X�e���̊�b�m������A�������邱�Ƃł̃����b�g�⒍�ӓ_�܂ł��ڂ�������B���ۂɋΑӊǗ��V�X�e���𗘗p���Ă��郆�[�U�[�̒������ʂ������A���i�I�т̃q���g�����͂����܂��B

- �ΑӊǗ��V�X�e���Ƃ́H

- �Ȃ��A�ΑӊǗ��V�X�e�����K�v���H

- �ΑӊǗ��V�X�e����I�ԂƂ��̃|�C���g�́H �]�ƈ����ւ���ȋ@�\ �Ǘ��E���ւ���ȋ@�\ �l���E�J���E�o���S���Ȃǂ��ւ���ȋ@�\

- ���p�������Ƃ̂���l�ɕ����Ă݂��I�u�ΑӊǗ��V�X�e���v�����Ď��ۂɂǂ��������́H �������悤�Ǝv�������R�́H �����������ߎ�́H �����b�g�́H �������ɍ��������Ƃ́H �ǂ������_�Ɖ��P���Ăق����_�́H

- �܂Ƃ�

�ΑӊǗ��V�X�e���Ƃ́H

�Ј��E�]�ƈ��̋Αӂ������I�ɊǗ����邽�߂̃V�X�e��

�ΑӊǗ��V�X�e���Ƃ́A�]�ƈ��̏o�ދΎ����E�x�e���Ԃ��L�^���A�x���⌇�A�L���x�ɂ̏����Ȃǂ��܂߂Ĕc������V�X�e���̂��Ƃł��B�f�[�^�Ɋ�Â��ċ��^�v�Z�������ōs���邽�߁A�V�X�e�������邱�ƂŎ�����Ƃ̕��S���y���ł��A�Ɩ��̌��������}��܂��B�ݑ�Ζ���o�C�����[�N�A�T�e���C�g�I�t�B�X�Ζ��ȂǁA���l�����铭�����ɑΉ�����ق��A���u�n�ɂ���x�Ђ�o����̋Αӂ��ꌳ�Ǘ��ł��܂��B

�Ȃ��A�ΑӊǗ��V�X�e�����K�v���H

�Αӂ𐳊m�ɊǗ����A�K���Ȓ����̎x������ߘJ�̖h�~�Ȃǂ̖ړI���ʂ������߂ɕK�v

���������v�ɂ��2019�N4������̘J����@���̉����Łu�J�����Ԃ̋q�ϓI�Ȕc���v�����ׂĂ̊�Ƃɋ`���t�����܂����B�ᔽ�����ꍇ�͔������Ȃ����邱�Ƃ�����܂��B�ΑӊǗ��́A�c�Ƒ㖢�����̖h�~��A���ԊO�J��������߂̖h�~�͂������A�]�ƈ��̌��N���ێ����邽�߂ɂ��d�v�ȋƖ��ł���A�J����@��e�Ђ̏A�ƋK���A36�i�T�u���N�j����A�ό`�J�����A���^�v�Z�̃��[���ȂǁA���܂��܂ȏ�������������K�v������܂��B�����������G�ȃ��[�����蓮�ŏ�������ɂ͑�ςȎ�Ԃ�������܂����A�V�X�e�������ꂽ�ΑӊǗ��T�[�r�X������A���m�������I�ɋΑӂ��Ǘ��ł��܂��B

�ΑӊǗ��V�X�e����I�ԂƂ��̃|�C���g�́H

�ΑӊǗ��V�X�e�����r��������Ƃ��́A�]�ƈ��A�Ǘ��E�A�l���E�J���E�o���S���ȂǁA���ꂼ��̗���Ŏ��ۂɎg�p����@�\���m�F���Ă������Ƃ���ł��B���Ƃ��A�l����J���S���̎��_�����ŃV�X�e�������Ă��܂��ƁA�]�ƈ��̐\���E�ō��Ɩ������G�ɂȂ�A���ʓI�ɐ��Y���������Ă��܂��Ƃ������Ƃ��N���蓾�܂��B���ꂼ��̗���ɗ����čl���A�u���ЂɕK�v�ȋ@�\�͉��Ȃ̂��v����������ƌ��ɂ߂������ŁA�K�v�\���ȃV�X�e����I�т܂��傤�B

�]�ƈ����ւ���ȋ@�\

�o�ދ̑ō��́A�e�ΑӊǗ��V�X�e���ɂ���Ă��܂��܂ȕ��@���p�ӂ���Ă��܂��BPC��X�}�z�A�^�u���b�g�[���𗘗p��WEB��őō�������@��AIC�J�[�h�A�X�}�z�A�v���A��F��Ö��F�A�r�W�l�X�`���b�g�iLINE�ALINE WORKS�ASlack�j�ƘA�g�����ō��ȂǁA�ƑԂ�]�ƈ��̎g���₷�����l�����đI�Ԃ̂��|�C���g�ł��B

�ō���\���̔����E�R������o���A�{�l���i�A�Ǘ��҂Ȃǂɒʒm���Ă����@�\������ƕ֗��ł��B�܂��A���̎c�Ƃ���莞�Ԃ����ꍇ�ɒʒm���Ă����Ƃ��������������ɉ����ăA���[�g�\������@�\������ƁA�����ԘJ���𖢑R�Ɍ��m���邱�Ƃ��ł��܂��B

�Ǘ��E���ւ���ȋ@�\

�o�ދ̑ō��f�[�^����A�Ζ����Ԃ�c�Ǝ��ԂȂǂ̌v��E�W�v�������ōs���@�\�ł��B�]�ƈ��̋Ζ������A���^�C���Ŕc���ł��邤���A������T���A�N���P�ʂł̋Ζ����тȂǂ��ȒP�Ɋm�F�ł��܂��B�t���b�N�X�^�C������ݑ�Ζ��ȂǁA���l�ȓ������ɂ��Ή��ł��܂��B

�c�Ƃ�x���o�A�x�ɓ��̐\���E���F���s���@�\�ł��B���F����������ƁA�\�����e���o�Ε�i�ΑӊǗ��V�X�e���j�ɔ��f����A���ׂĂ̎葱�����V�X�e����Ŋ����ł��܂��B�܂��A�A���[�g�@�\������ƁA�\���R��⏳�F�Y��Ȃǂ�����ۂɒʒm���Ă����̂ŕ֗��ł��B

�]�ƈ����Ƃ̃V�t�g�p�^�[����o�^���A�ȒP�ɃV�t�g�X�P�W���[�����쐬�ł���@�\�ł��B�]�ƈ��̊�]�V�t�g�������I�ɔ��f�����@�\��A�����̋��_�ŃV�t�g�����L�ł���@�\�Ȃǂ�����܂��B

�v���W�F�N�g�i�Ɩ��Č��j��o�^�E�Ǘ��ł���@�\�ł��B�]�ƈ���v���W�F�N�g���Ƃ̍H���W�v��f�[�^���͂��\�ŁA�R�X�g�Ǘ���J���]���Ȃǂɗ��p�ł��܂��B�܂��A�Č����Ƃ̃X�e�[�^�X���m�F������A���L�����肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

�l���E�J���E�o���S���Ȃǂ��ւ���ȋ@�\

�N���L���x�Ɂ���ċG�x�ɂȂǂ̊e��x�ɂ̕t�^�������ōs���@�\�ł��B�L���x�ɂ̎擾�`��������������Ă���]�ƈ����������o���A�ʒm����@�\��������T�[�r�X������܂��B ���J����@�̉����ɂ��A2019�N4������L���x�ɂ��N10���ȏ�t�^����Ă���]�ƈ��ɑ��u�N5���̔N���L���x�ɂ̊m���Ȏ擾�v���`���t�����Ă��܂��B

�ΑӊǗ��V�X�e����I�ԍۂɁA���^�v�Z�\�t�g�Ƃ̘A�g�͏d�v�ȃ|�C���g�ł��B���^�v�Z�\�t�g�Ƃ̘A�g�ɂ́ACSV�A�g��API�A�g������܂��BCSV�A�g�́A�ΑӃf�[�^��Excel�ECSV�`���ɏ����o���A���e�𐮂��ĘA�g��̋��^�v�Z�\�t�g�ɓǂݍ��ޕ��@�ł��BAPI�A�g�́A�����o����C���|�[�g����������K�v���Ȃ��A�A�g���̃f�[�^�������Ŏ擾�����L�ł��܂��B�Ȃ��A�ΑӊǗ��V�X�e��������ۂɂ́u���Ђ̋��^�v�Z�\�t�g��V�X�e���ɘA�g�\���v����������Ɗm�F���܂��傤�B

�l�����������߁A�Z�L�����e�B��͖��S�ɁI

�ΑӊǗ��V�X�e���ɂ́A�]�ƈ��̌l��o�^����Ă��邽�߁A���̕ی�i�Z�L�����e�B�j��͖��S�łȂ���Ȃ�܂���B�V�X�e���̒����ǂ̂悤�ȃZ�L�����e�B����u���Ă��邩�A���O�ɂ�������Ɗm�F���Ă����܂��傤�B��ȃ`�F�b�N�|�C���g�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

- OS��@�\�̒���I�ȃA�b�v�f�[�g

- �T�[�o�[�̊Ď��̐�

- �E�C���X��}���E�F�A�ւ̊�����

- ISMS�F�̎擾�L��

- �A�N�Z�X�����̐ݒ�

- �f�[�^�̎����o�b�N�A�b�v

- �f�[�^�ʐM�̈Í���

���p�������Ƃ̂���l�ɕ����Ă݂��I�u�ΑӊǗ��V�X�e���v�����Ď��ۂɂǂ��������́H

- �y�����T�v�z

-

- �����ΏہF�ߋ�1�N�ȓ��ɉ��i.com�𗘗p�������̒��ŁA����3�N�ȓ���SaaS���i�𗘗p�������Ƃ̂���20�`50��̉�Ј��̕�

- �������ԁF2024�N9��25���`9��29��

- ������@�F��蒲����Ђɂ�郂�j�^�[��Ώۂɂ���Web�A���P�[�g�i�J�J�N�R�����ׁj

- �Ґ��F1,617�l�i�����A�ł����p����SaaS���i�̎�ނ͋ΑӊǗ��V�X�e�����Ɖ���547�l���W�v�j

- �j���䗦�F�j��81.1%�A����18.9%

- �N��䗦�F20��4.2%�A30��15.2%�A40��34.5%�A50��46.1%

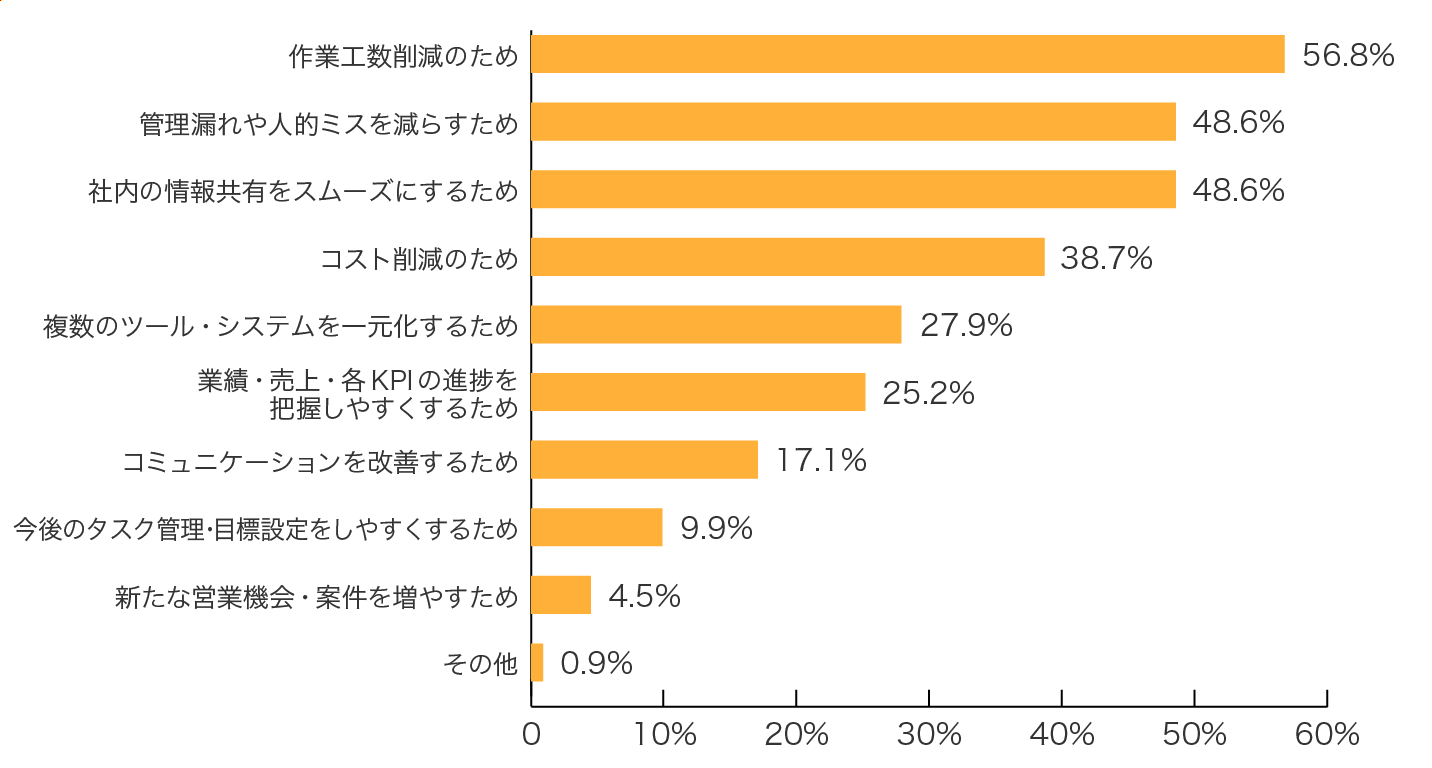

Q.�����S���҂ɕ������u�ΑӊǗ��V�X�e���v�����悤�Ǝv�������R�́H

��ȓ����ړI�́A�u��ƍH���̍팸�v�Ɓu�Ǘ��R���l�I�~�X�̍팸�v

�ΑӊǗ��V�X�e���̓����ړI�́A�u��ƍH���̍팸�v���ő��ł��B����̓V�X�e�������邱�ƂŁu��Ƃ̌�������}��A���S���y���������v�Ƃ����ΑӊǗ��V�X�e���ւ̊��҂̕\��ł��傤�B�����ő��������u�Ǘ��R���l�I�~�X�����炷���߁v�Ƃ������R�ɂ́A�����S���҂̖{���������Č����܂��B���l�����铭�����ɑΉ����A��������Ɩ@�ߏ��炵�Ă������߂ɂ́A���͂�V�X�e���ł̈ꌳ�Ǘ��͕s���Ƃ�������w�i������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂ق��A�u�R�X�g�팸�v��u�Г��̏�L���X���[�Y�ɂ��邱�Ɓv�ȂǁA�ΑӊǗ��V�X�e���ɂ͂��܂��܂Ȃ��Ƃ����߂��Ă��邱�Ƃ������ł��܂��B

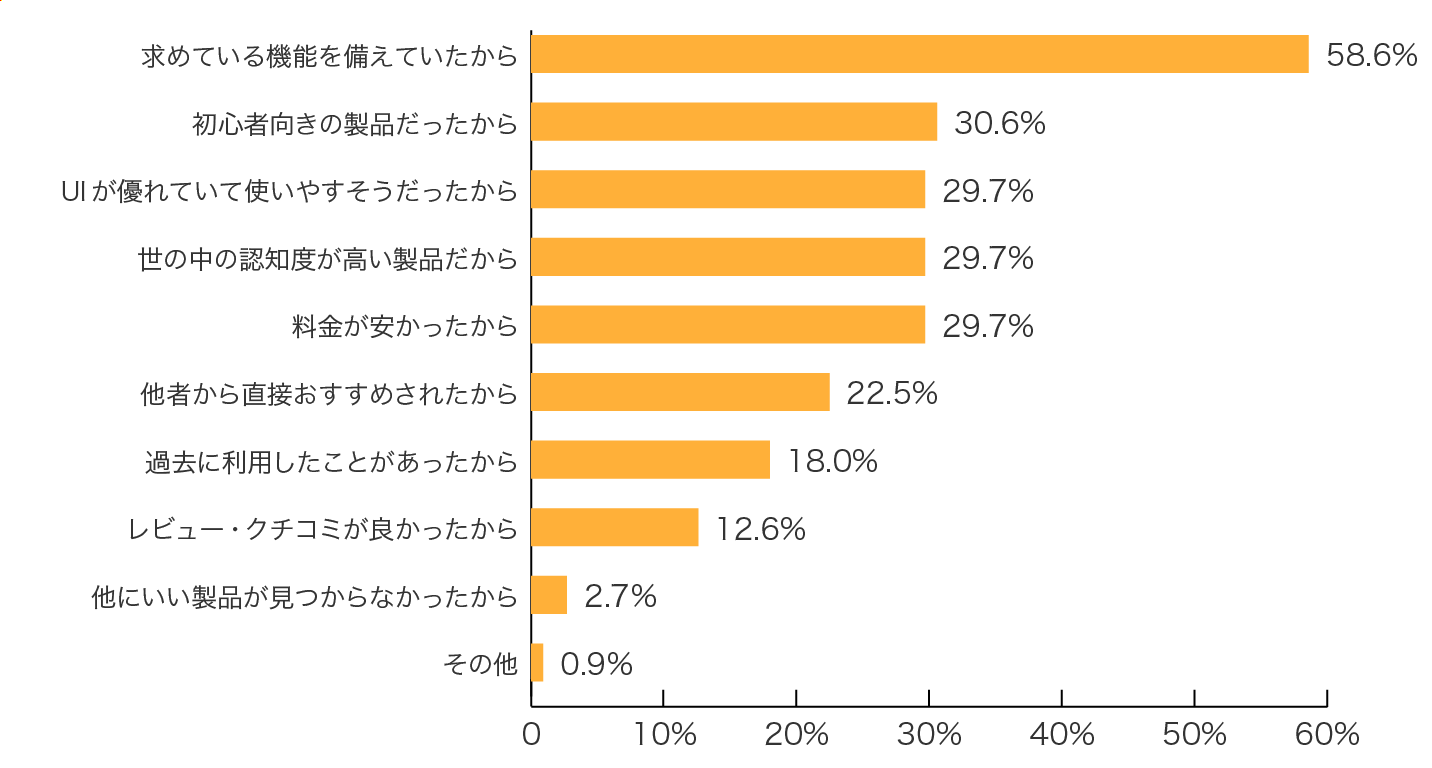

Q.�����S���҂ɕ������u�ΑӊǗ��V�X�e���v���������ߎ�́H

���ߎ�́A�u���߂Ă���@�\�v������Ă�������

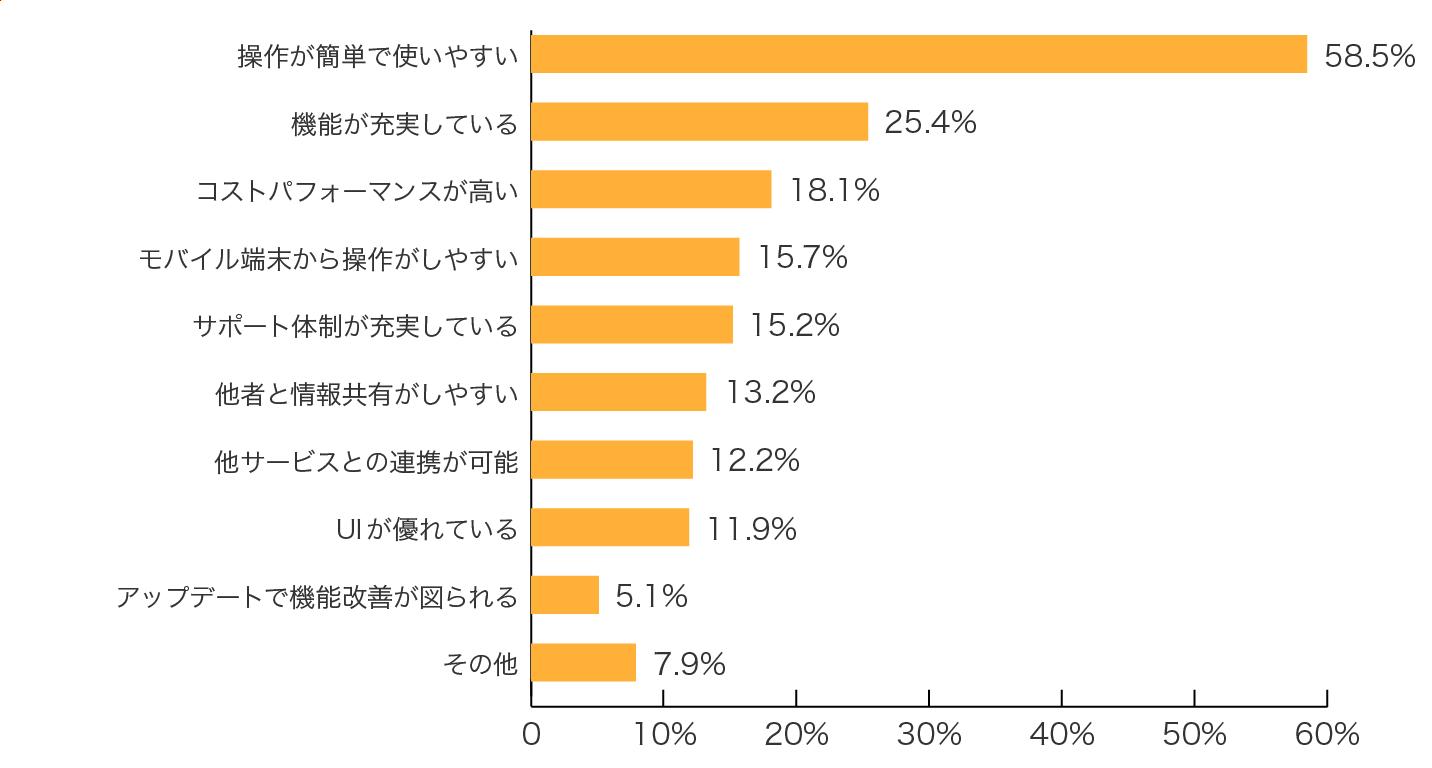

�����S���҂��T�[�r�X�I��̍ő�̌��ߎ�Ƃ��Ă������̂́u���߂Ă���@�\������Ă����v���ƁB������O�̂悤�ɕ������܂����A�ЂƂ����ɋΑӊǗ��V�X�e���ƌ����Ă��ō��̕��@���ށA���^�v�Z�V�X�e���Ƃ̘A�g�@�\�A�H���Ǘ��@�\�ȂǁA�����Ă���@�\�͑��푽�l�ł��B���̂Ȃ��Łu���ЂɕK�v�ȋ@�\�͉��Ȃ̂��v����������ƌ��ɂ߂邱�Ƃ̏d�v�������������ʂƌ����܂��B�����ő��������̂��u���S�Ҍ����̐��i����������v�uUI��������Ă��Ďg���₷��������������v�Ƃ����B�ǂ�Ȃɑ��@�\�ȃV�X�e���ł��A�g�����Ȃ��Ȃ���ΈӖ�������܂���B��͂�u�g���₷���v�͓����S���҂ɂƂ��đ傫�Ȍ��ߎ�ƂȂ��Ă���悤�ł��B

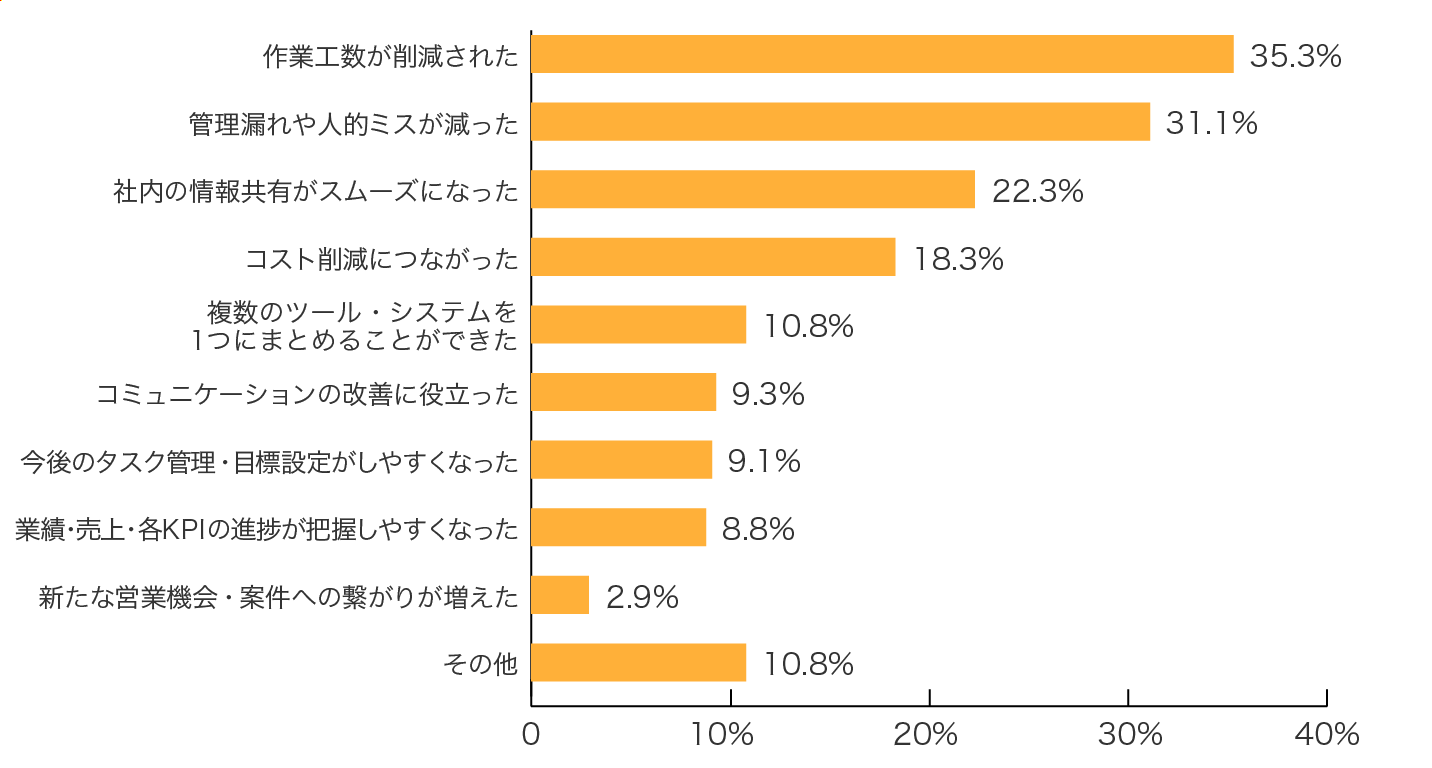

Q.�u�ΑӊǗ��V�X�e���v�����郁���b�g�́H

�ő�̃����b�g�́A�u��ƍH���̍팸�v

�����������Ƃł̃����b�g�Ƃ��čł������������u��ƍH�����팸���ꂽ�v���Ƃł��B�����Łu�Ǘ��R���l�I�~�X���������v�u�Г��̏�L���X���[�Y�ɂȂ����v�Ƃ�������ʂ��߂Ă��܂��B����͐�ɏЉ���u�ΑӊǗ��V�X�e�������悤�Ǝv�������R�́H�v�Ƃ�������ɑ���Ƃ܂����������X���ł��B���Ȃ킿�A�ΑӊǗ��V�X�e�������邱�ƂŊ��҂��Ă������ʂ⋁�߂Ă������ʂ���������Ɠ����Ă���Ƃ������Ƃ̗��t���ƌ����܂��B����Ɂu�R�X�g�팸�ɂȂ������v�Ƃ������������Ƃ���A���ɓ����R�X�g���|�����Ă��g�[�^���ōl����ƃR�X�g�팸�Ɋ�^���Ă���Ƃ������Ƃ������ł��܂��B

Q.�u�ΑӊǗ��V�X�e���v�̓������ɍ��������Ƃ́H

�K�v�ȋ@�\��UI�A�T�|�[�g�̐��Ȃǂ́A�����O�ɂ�������ƃ`�F�b�N�I

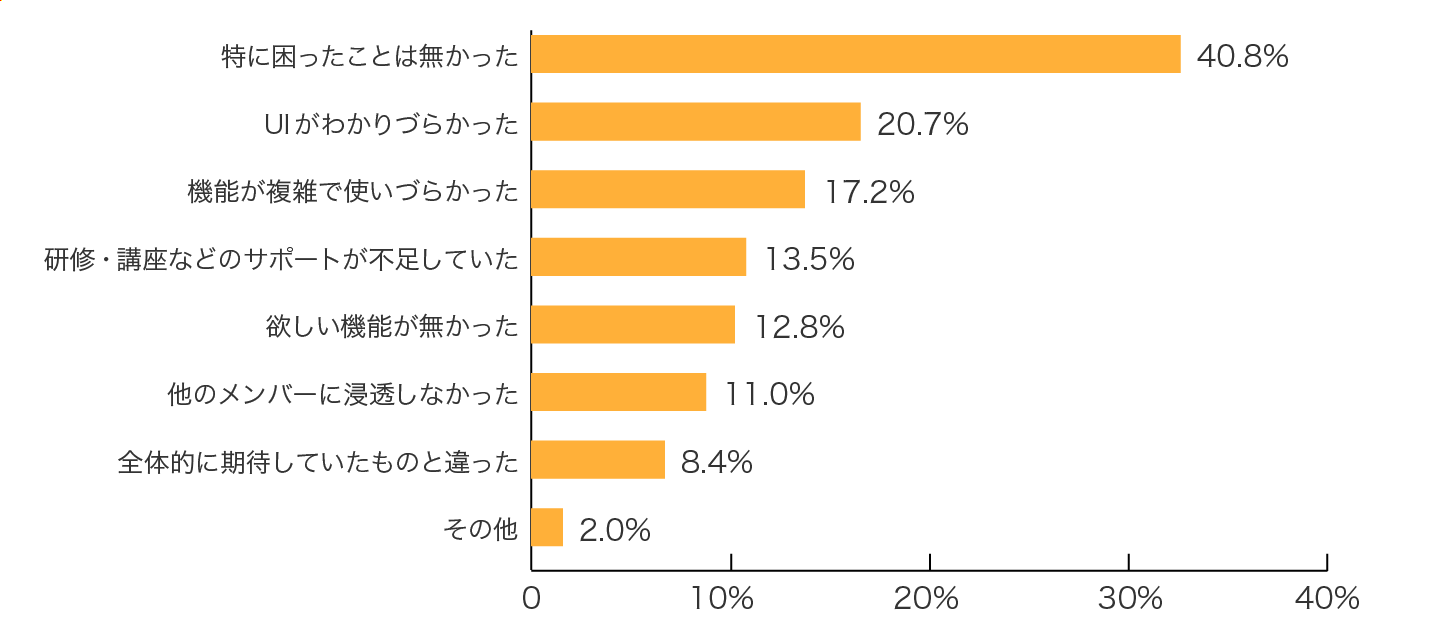

�������ʁi�O���t�j������Έ�ڗđR�ł����A�������ɍ��������Ƃ́u���ɂȂ������v�Ƃ������命�����߂Ă��܂��B����͋ΑӊǗ��V�X�e�����Ǝ҂��������ɂ�������Ƃ����T�|�[�g�̐����\�z���Ă��邱�Ƃ����R��1�ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B���ꂩ��V�X�e���̓������������Ă�����͂��܂�S�z����K�v�͂Ȃ������ł��B�������A�uUI���킩��Â炩�����v�u�@�\�����G�Ŏg���Â炩�����v�Ƃ�������萔����܂��B���̂��߁A�V�X�e�������O�ɖ����g���C�A���Ȃǂ𗘗p���Ď��ۂɎg���Ă݂���A��������܂߂��T�|�[�g�̐����m�F�����肷��ȂǁA���O�̉����ׂ͂�������ƍs���܂��傤�B

Q.�u�ΑӊǗ��V�X�e���v�̗ǂ������_�Ɖ��P���Ăق����_�́H

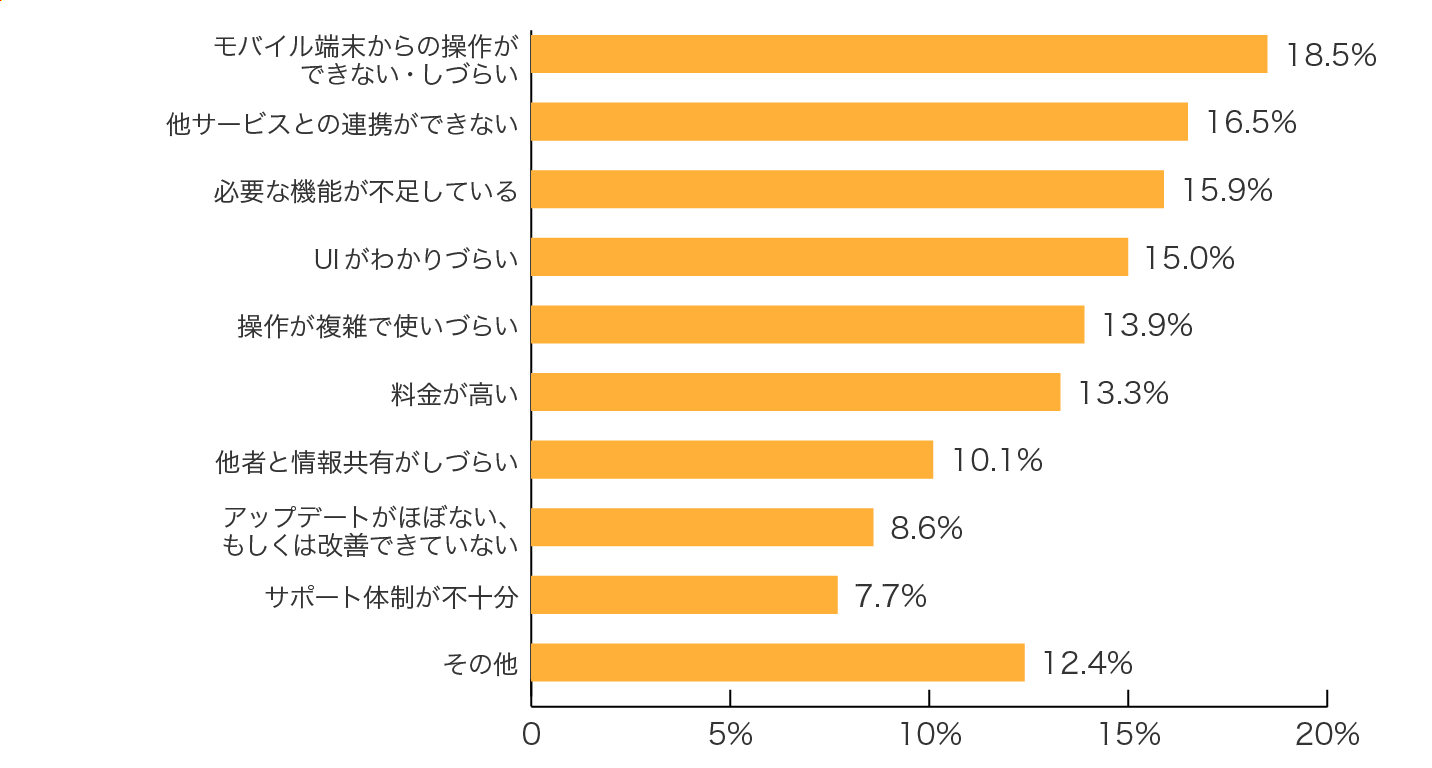

�ǂ����������u���쐫�v��u�@�\���v���J�M�ɁI

�ΑӊǗ��V�X�e�������ėǂ������_�́u���삪�ȒP�Ŏg���₷���v�Ƃ������ł������Ȃ��Ă��܂��B���̂����ۂ��ŁA���P���Ăق����_�ł́u���o�C���[������̑��삪�ł��Ȃ��E���Â炢�v�Ƃ������ŏ�ʂɁc�B�ǂ����������u�g���₷���v�͗��p�҂ɂƂ��čő�̕]���|�C���g�ł��B���l�ȓ������ɑΉ��ł���悤�ɁA�V�X�e����I�ԍۂɂ�PC�ł����ł͂Ȃ��A�X�}�z�ł�UI��g���₷�����`�F�b�N���Ă����܂��傤�B�܂��A���P���Ăق����_�Ɂu���T�[�r�X�Ƃ̘A�g���ł��Ȃ��v�u�K�v�ȋ@�\���s�����Ă���v�Ƃ������������܂����A�����͎��O�Ɋe�V�X�e���̊T�v������ׂĂ������Ƃʼn���ł��܂��B����������A�u���O�̒����������ɏd�v���v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B

�܂Ƃ�

���ЂɕK�v�ȋ@�\����������ƌ��ɂ߁A�����O�ɂ͊e�V�X�e���̉����ׂ��Y�ꂸ�ɁI

�����܂ŏЉ�Ă����Ƃ���A�ΑӊǗ��V�X�e�������邱�Ƃɂ�闘�_�͑��X����܂��B��Ȃ��Ƃ́A������V�X�e���̒�����u�����Ɏ��ЂɍœK�ȃV�X�e�������ɂ߂邩�v�Ƃ������ƁB���Ƃ��A���^�v�Z���v�V�X�e���Ȃǂƃf�[�^�A�g����ꍇ�́A���Ђ̋Ζ��̌n�⋋�^�v�Z���[���܂����ݒ肪�\���ǂ��������O�Ɋm�F����K�v������܂��B���̂悤�ȓ����O�̊m�F�≺���ׂ�ӂ��Ă��܂��ƁA�V�����V�X�e����������Ɂu�g�������@�\��������Ă��Ȃ������v�u�@�\���g�����Ȃ����Ɩ����P���͂��ǂ�Ȃ��v�Ƃ��������Ƃ��N���蓾�܂��B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ��A�܂��́u���ЂɕK�v�ȋ@�\�͉��Ȃ̂��v����������Ɣc�����邱�ƁB���̂����Ŋe�V�X�e����WEB�T�C�g���m�F���A�C�ɂȂ�T�[�r�X�Ɋւ��Ă͎����������邱�Ƃ���n�߂Ă݂܂��傤�B

- �� �f�ڂ��Ă�����̐��m���ɂ��Ă͖��S�������Ă���܂����A���̓��e��ۏ�����̂ł͂���܂���B

- �� �f�ڂ��Ă��鏤�i��T�[�r�X���̏��́A�e���Ǝ҂���������܂��͊e���Ǝ҂̃E�F�u�T�C�g���ɂČ��J����Ă�����莞�_�̏������Ƃɍ쐬�������̂ł��B

- �� �ŐV�̏���f����Ă��Ȃ��ꍇ���������܂��B�ŐV���͊e���Ǝ҂̌����y�[�W���ł��m�F���������B

- �� �e�튄������T�͊e���Ǝ҂�����܂��B���\�����݂̍ۂ͊e���Ǝ҂ɂ�钍�ӎ�����K���悭���m�F�̏エ�葱�����������B

© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. ���f�]�ڋ֎~