ETCとは

今やほとんどの自動車が搭載し、広く普及しているETCですが、そもそもETCとは一体どういうものなのでしょうか? ここでは、ETCシステムの仕組み、ETCのメリット、ETCの導入率と導入コストについて、簡単に解説します。

ETCとは

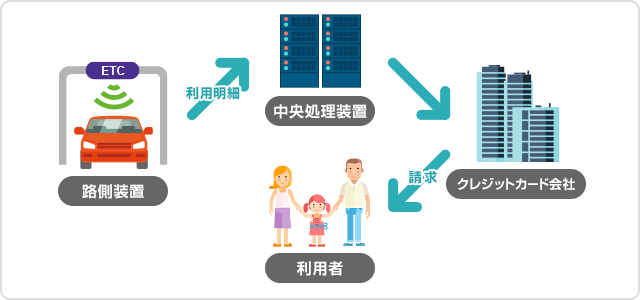

ETC(Electronic Toll Collection System)とは、有料道路の通行料を停車せずに支払うことができる料金支払いシステムのことです。ETC機能をセットした自動車が、料金所のETC対応レーンを時速20km程度のスピードで通過すると、自動車と料金所のアンテナとの間で無線通信が行われ、自動的に通行料の計算や決済処理が行われます。具体的な流れは以下の図のようになります。

料金所のアンテナと車載器の間で入口情報などの双方向の無線通信が行われ、通行料の算出・記録がされます。

料金所のアンテナと車載器の間で入口情報などの双方向の無線通信が行われ、通行料の算出・記録がされます。

料金は、基本的にはクレジットカードと同じように、カード発行会社を通じて後日利用者に請求されます。

料金は、基本的にはクレジットカードと同じように、カード発行会社を通じて後日利用者に請求されます。

ETCを利用するには、ETCカードとETC車載機を用意したうえで、専門店によるセットアップを行う必要があります。詳しくは「2.ETCカードの作り方」「3.ETCのセットアップ」にてそれぞれ解説します。

ちなみにETCシステムは元々、道路システム高度化推進機構(ORSE)という団体が管理していましたが、合併や名称変更を経て、現在は一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)が管理しています。ETCについての公式情報は、ITS-TEAのWEBサイトなどで確認しましょう。

ETCのメリット

続いて、ETCを使用するメリットを紹介します。

料金支払いが簡単&スピーディーに行える

なんといっても、料金所での通行料の支払いが簡単かつスピーディーに行えることが一番のメリットと言えるでしょう。従来であれば、都度停車していたところを、少々減速して通過するだけでよくなるため、支払いにかかる時間は大幅に短縮されます。

また、窓をあけなくてよいので雨風の強い日でもぬれることがなく快適ですし、走行中に小銭を準備するといった手間も必要ありません。料金支払いの面倒な左ハンドルの車やバイクでは特に、ETCの導入でドライブが快適になるのではないでしょうか。

ETCには料金割引やマイレージシステムがあっておトク

ETCの利用者が増えると、料金所での渋滞が解消されて道路全体の混雑が緩和されるほか、料金所での集金コストも削減できるので、各道路会社はETCの利用をうながすために様々な割引サービスを用意しています。詳しくは「6.ETCの料金と割引サービス」の中で解説していますが、深夜割引などでは30%ほども割引になるため、大変おトクです。

また、ETCマイレージサービスに登録すれば、ETCを利用するたびにマイレージポイントが貯まり、通行料に還元することができます。こちらも詳しくは「5.ETCマイレージの登録」でご紹介します。

スマートIC(スマートインターチェンジ)が利用できる

スマートIC(スマートインターチェンジ)とは、ETC搭載車両だけが通行することのできる、簡易的な料金所のことです。高速道路の途中やサービスエリア、パーキングエリアなど、料金所ではないところに設置されていて、通常の料金所と同じように高速道路の乗り降りが行えます。

スマートICが利用できるようになることで、目的地にたどりつくまでの走行距離や時間、通行料などを節約することができるかもしれません。

ETCの利用率

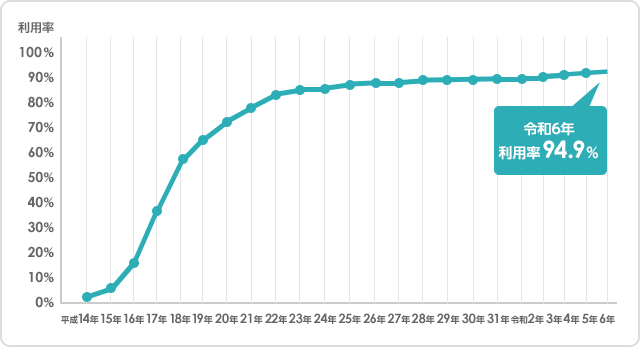

ETCの利用率は、様々な割引サービスの実施やハイウェイカード(プリペイド式)の廃止も手伝って、サービス開始以降右肩上がりにのびています。国土交通省のデータによれば、令和6年現在では94.9%の車両がETCを利用しており、もはやETC対応は一般的と言ってもいいでしょう。

平成13〜18年頃にかけて、ハイウェイカードの販売が終了したこともあって、その後大きく利用率が上昇しています。

平成13〜18年頃にかけて、ハイウェイカードの販売が終了したこともあって、その後大きく利用率が上昇しています。

ETCの導入コスト

ETCを導入する際は、おおよそ以下の費用が発生します。

- ・ETCカード発行手数料 … 0〜1,000円程度(会社によって異なります)

- ・ETC車載機の購入費用 … 5,000〜20,000円程度

- ・ETCセットアップ費用 … 3,000円程度(店舗によって割引キャンペーンがあります)

このほかETCカードでは、追加発行手数料のほかに別途年会費がかかる場合があります。ETCカード自体に機能差はないので、もし「ETCは最低限利用できればよいので、無駄な費用はかけたくない」ということであれば、クレジットカードにもETCカードにも年会費や手数料がかからないカードを選ぶといいでしょう。