2021年10月29日

基礎知識

住宅ローン控除で住民税が安くなる?控除額の確認方法や限度額について解説

住宅ローンを組んで住宅を購入すると、「住宅ローン控除」と呼ばれる減税制度を利用できます。住宅ローン控除が適用されると、住宅に入居した年以降、一定期間にわたり所得税が控除されます。

さらに、所得税だけでは控除がしきれなかった場合には、住民税からも控除される仕組みになっています。

この記事では、住宅ローン控除の概要や住民税控除の上限額、住民税控除額の確認方法について解説します。

目次

1.そもそも、住宅ローン控除とは?

住民税が控除される際の上限額や確認方法について見ていく前に、まずは住宅ローン控除の概要について説明します。そもそもご自身が住宅ローン控除の対象になるか、以下で確認しましょう。

住宅ローンの控除期間は入居日によって異なる

個人が住宅ローンを組んで住宅を新築・購入・リフォームした場合、住宅ローン控除が適用されていると、入居した年以降10年間(もしくは13年間)にわたって所得税が控除され、所得税から控除しきれない分は翌年度以降の住民税からも控除されます。

この住宅ローンの控除期間は、入居したタイミングに応じて次のように異なります。

| 居住を開始した年月日 | 控除期間 |

|---|---|

| 2019年10月1日〜2020年12月31日 | 13年間(※) |

| 2021年1月1日〜2021年12月31日 | 10年間 |

※消費税10%で住宅を取得した場合。消費税8%のタイミングで取得し居住開始のタイミングが遅れたケースや、個人間の売買で消費税が発生しないケースなどにおいては2019年10月1日〜2020年12月31日以内の入居であっても控除期間は10年間。

2019年10月1日より前に住宅を取得し、住宅ローン控除を利用したい方は、国税庁のページに記載してある控除期間をご確認ください。

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除の適用を受けるには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

住宅購入の頭金と手付金の違いは?

- 新築または取得してから6か月以内に入居し、住宅ローン控除を受ける各年の12月31日まで居住していること

- 床面積50平方メートル以上の広さがあること(戸建ては各階の床面積合計、マンションは専有部分の床面積)

- 住宅ローンの返済期間が10年以上あること

- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額(給与所得控除等が差し引かれたあとの金額)が3,000万円以下であること

住宅ローン控除の適用要件や控除可能額について詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご確認ください。

住宅ローン控除には上限がある

住宅ローン控除の控除可能額は、住み始めた年などによって変わりますが、多くの場合、年末時点での住宅ローン残高の1%です。

ただし、控除される額は1年ごとに上限が定められています。上限額は、住宅購入(新築)時の消費税率と住宅の種類で変わり、下記の通りです。

1年あたりの住宅ローン控除上限額

<住宅購入(新築)時、消費税率5%または非課税(個人間売買等)の方>

一般住宅:1年あたり最大20万円

長期優良住宅、低炭素住宅:1年あたり最大50万円

<住宅購入(新築)時、消費税率8%・10%の方>

一般住宅:1年あたり最大40万円

長期優良住宅、低炭素住宅:1年あたり最大50万円

以上が住宅ローン控除の概要ですが、住宅ローン控除についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください。

2.住民税の住宅ローン控除額には上限(限度額)がある

前項では、住宅ローン控除はまず所得税から控除されると説明しましたが、そもそも所得税とは、年間の所得から各種控除を差し引いた課税所得金額に課せられる税金です。本来控除されるはずの金額より所得税が少なければ、所得税を全額控除したとしても控除額が余ります。この場合、所得税から控除しきれなかった分は住民税から控除されます。

このとき、住民税から引かれる控除額には上限が定められていますので、注意が必要です。この上限は、前項の「住宅ローン控除とは?」で解説した住宅ローン控除自体の上限額とは別に設けられており、居住年によって以下のように額が決まります。

| 居住年 | 控除の限度額 |

|---|---|

| 2009年〜2021年12月31日に居住した場合 | 前年分の所得税の課税総所得金額等×5% または97,500円のうち小さいほうの金額 |

| 2014年〜2021年12月31日に特定取得 または特別特定取得で居住した場合 |

前年分の所得税の課税総所得金額等×7% または136,500円のうち小さいほうの金額 |

※「特定取得または特別特定取得」とは、住宅を取得した際の消費税率が8%もしくは10%のことをいいます。

例えば2021年中に住宅を取得すると、消費税は10%であるため、前年分の所得税の課税所得金額等×7%もしくは、136,500円のうち小さいほうが上限額となります。

なお、以下の「住宅ローン控除(減税)シミュレーション」を利用すると、所得税と住民税の住宅ローン控除額を簡単に算出できますので、ぜひご活用ください。

価格.com:住宅ローン控除(減税)シミュレーション

3.住民税からの控除額の計算方法と確認方法

住宅ローン控除の住民税控除額は、自分で計算して求めることができます。これから住宅ローンを組む方で、住民税からいくら控除されるか気になる方に向けて、以下では住民税の控除額の計算方法をご紹介します。

また、既に住宅ローンを開始された方で、いくら住民税から控除されたか知りたい方向けに、住民税控除額の確認方法もあわせて解説します。

【これから住宅ローンを組む方向け】住民税の控除額の計算方法

住宅ローン控除の住民税控除額は、以下の計算方法で求められます。ただし、上記で説明した通り、住民税控除には限度額が決められているため、計算結果と同じ額が控除されない場合もありますのでご注意ください。

なお、ご自身で計算するのが大変な場合には、以下の「住宅ローン控除(減税)シミュレーション」を利用すると、住宅ローン控除額を算出できますので、ぜひご活用ください。

価格.com:住宅ローン控除(減税)シミュレーション

住宅ローン控除の住民税控除額は、以下の計算式で求めることができます。

<住民税控除額の計算式>

【住民税の控除額 = 所得税における住宅ローン控除可能額 − 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額】

例えば、年末の住宅ローン残高が4,000万円で、「所得税における住宅ローン控除可能額」が4,000万円の1%にあたる40万円と仮定すると、この40万円から「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」を引いた額が住民税の控除額です。

上記の計算時に使用する「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」は、以下の2つの方法で確認できます。

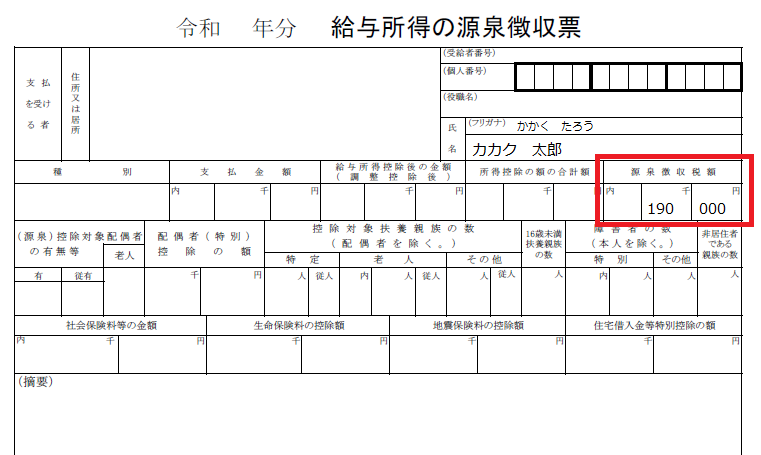

確認方法① 源泉徴収票が手元にある場合

住宅ローン控除が始まる前年度の源泉徴収票が手元にある場合は、「源泉徴収税額」の欄を確認することで、住宅ローン控除適用前の所得税額を確認できます。

- 出典:国税庁ホームページ「令和 年分 給与所得の源泉徴収票」を加工して作成

確認方法② 源泉徴収票が手元にない場合

住宅ローン控除が始まる前年度の源泉徴収票が手元にない場合は、以下の計算式と速算表で「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」を算出できます。

<「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」の計算式>

【所得税額 = 課税される所得金額 × 税率 − 控除額】

所得税の税率と控除額は、年度により段階の区分が異なります。以下の速算表をご活用ください。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

例えば、課税される所得金額が3,000,000円の場合、

【3,000,000円 × 0.1 − 97,500円】となり、所得税額は202,500円です。この金額が住宅ローン控除可能額よりも少ない場合、その差額分が住民税から控除されます。

なお、所得税と住民税とでは、そもそも税金の種類が異なります。所得税が国税である一方で、住民税は地方税なので、管轄や問い合わせ先は以下のように異なります。控除額などについて不明点があれば、それぞれの問い合わせ先窓口へ相談しましょう。

| 税金 | 種別 | 管轄 | 問い合わせ先 |

|---|---|---|---|

| 所得税 | 国税 | 国税庁 | 住んでいるエリアを管轄する税務署 |

| 住民税 | 地方税 | 総務省 | 住んでいる市区町村役場の税務課 |

【住宅ローンを既に開始した人向け】控除された住民税の確認方法

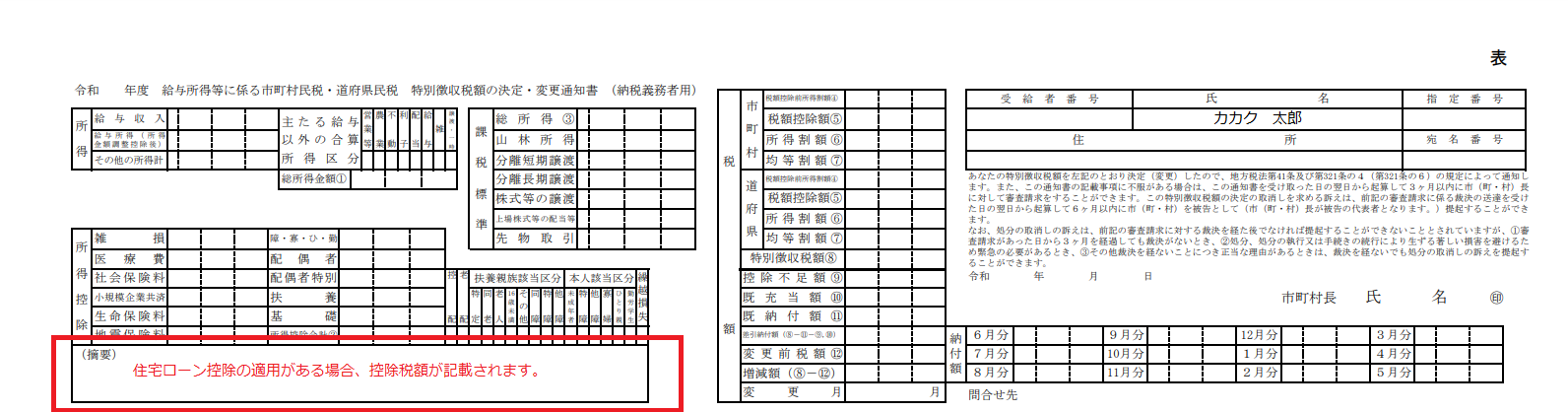

住宅ローン控除で住民税がいくら控除されたのかは、住宅ローンを開始した次年度(毎年5〜6月頃)に勤務先の会社または自治体から発行される「住民税決定通知書」で確認できます。

- 出典:国税庁ホームページ「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 (納税義務者用)」を加工して作成

住民税額は所得税額とは異なり、源泉徴収票では確認できません。

なお、住民税決定通知書は自治体により「住民税課税決定通知書」や「市民税・県民税納税通知書」など、名称が異なる場合があります。

住民税決定通知書を受け取ったら、住宅ローン控除で住民税が正しく減額されているか、必ず目を通しておきましょう。

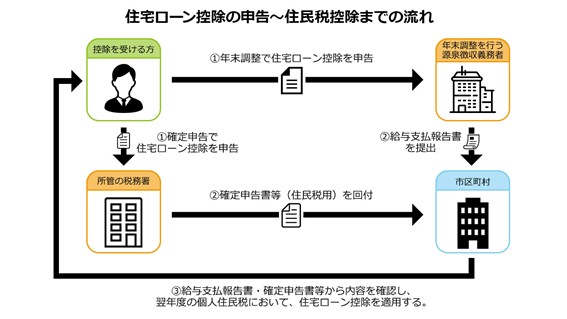

4.住宅ローン控除を申告してから住民税が控除されるまでの流れ

結論から言えば、住宅ローン控除で住民税を控除してもらうために、特別な手続きは必要ありません。

市区町村側が住民税控除の手続きをする際には、給与支払報告書や確定申告書などの書類が必要です。ただし、年末調整や確定申告で住宅ローン控除の申告を行えば、こうした必要書類は勤務先の会社や税務署から市区町村に送られます。

住宅ローン控除を申告してから住民税が控除されるまでの流れは、以下の図のように表すことができます。

〈住宅ローン控除の申告から住民税控除までの流れ〉

- 住宅ローン控除を受ける方が、勤務先の会社と所管の税務署に、住宅ローン控除の適用を申告します。勤務先の会社には年末調整で、税務署には確定申告で申告を行ってください。

- 勤務先の会社が、市区町村に「給与支払報告書」を提出します。また、所管の税務署は、市区町村に住民税の控除に必要な「確定申告書等」を回付します。

- 市区町村が「給与支払報告書」と「確定申告書等」の内容を確認し、翌年度の住民税で住宅ローン控除を適用します。

なお、会社員や公務員の方は、住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整で必要書類を提出することで住宅ローン控除が適用されるため、確定申告は必要ありません。

ただし、フリーランス・個人事業主の方は、会社による年末調整がないため、毎年、確定申告で住宅ローン控除の申告を行う必要があります。

住宅ローン控除の申請をする際に準備するものや、手続きの流れについては以下の記事をご覧ください。

5.住宅ローン控除に関するよくある質問

住宅ローン控除に関して、よくある質問と回答をまとめました。

- 住民税から住宅ローン控除がされていないのはなぜですか?

- 所得税で控除しきれた可能性があります。住民税控除の有無や控除額については、次年度に勤務先の会社または自治体から発行される「住民税決定通知書」で確認できます。

- 転職した場合、住宅ローン控除に何か影響はありますか?

- 転職の有無で、住宅ローン控除が受けられなくなることはありません。ただし、再就職の時期により、その後の手続きが変わる点に注意しましょう。退職した年に再就職している場合は、再就職先で年末調整を行う必要があります。また、再就職せず年末を迎えた場合は、確定申告での手続きが必要です。

- 住宅ローン控除を受けることで保育料は安くなりますか?

- 保育料は、住宅ローン控除前の税額をもとに算出されるため、安くなりません。

- 住宅ローン控除を受けてもふるさと納税は利用できますか?

- 住宅ローン控除とふるさと納税は併用できます。ただし、ご自身の納税額以上の控除は受けられません。また、住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告を行うことが必須のため、その年はワンストップ特例制度を利用できません。

6.まとめ

住宅ローン控除で住民税が安くなるのは、所得税だけでは控除がしきれない場合です。住民税が控除されるかどうかは、納めている所得税額によって異なります。

また、所得税における住宅ローン控除の申告を行っていれば、住民税控除の手続きは不要です。住宅ローン控除の申告後、住民税控除の有無や具体的な控除額について知りたい場合は、住民税決定通知書を確認しましょう。

- 河野雅人

- 公認会計士・税理士

東京都新宿区に事務所を構え活動中。大手監査法人に勤務したあと、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。年間約10件、セミナーや研修会等の講師としても活躍している。趣味はスポーツ観戦。

住宅ローン 人気ランキング

2026/01/05 現在 [更新日時] 2026/01/05 09:00

[集計期間] 2025/12/29〜2026/01/04

人気ランキングは、価格.comユーザーのアクセス数・お申込み状況をもとにランキングを集計しています。

[更新日時] 2026/01/05 09:00

[集計期間] 2025/12/29〜2026/01/04

人気ランキングは、価格.comユーザーのアクセス数・お申込み状況をもとにランキングを集計しています。

-

1位

SBI新生銀行パワースマート住宅ローン 変動(半年型)

年0.590% (2025/12/01 時点)- 表示金利は「<SBIハイパー預金開設者限定>住宅ローン金利優遇プログラム」(年-0.090%)が適用されています。適用前は年0.680%です。新規借り入れかつ変動金利で借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.100%の金利上乗せとなります。

SBI新生銀行の住宅ローンをおすすめしている評判・借り入れレポート5 変動金利であり金利が低めであることが決め手変動金利であり金利が低めに設定されていることが決め手です。事務手数料などは普通にかかりますが銀行のシステムとして安定している印象であり、申し込みなどもウェブ上から行えて簡単でした。また金利について問い合わせを行った際のスタッフの方の対応・説明が丁寧だったことも好印象ですね。

【金利】いくつかある銀行の住宅ローンと比べても低めの設定です。

【借り入れ費用】手数料は普通にかかります。

【返済】元利均等返済の他に繰上げ返済も可能です。

【保険オプション】それほど多くはないですが、ガン団信などがあります。

【借り入れ手続き】ウェブ上から申し込みが行えて簡単です。契約などについては電話で聞けますし、電子契約で行います。

【サポート】金利の説明や契約の際の対応はとても丁寧でした。 -

-

3位

イオン銀行全期間優遇金利プラン 変動

年0.780% 〜0.830% (2025/12/01 時点)- 借入金利は物件価格の借入比率(80%以内・80%超)により異なります。表示の金利は手数料定率型で借り入れをした場合の最大差引幅適用の参考金利となります。

イオン銀行の住宅ローンをおすすめしている評判・借り入れレポート4 色々とお得なキャンペーンがあるインターネット上から気軽に相談ができますし、申し込みも可能です。イオングループでの購入が5%オフになるサービスもイオンで買い物することが多いので助かりますね。店舗窓口でも相談を受け付けておりとても丁寧でした。

【金利】色々な銀行の住宅ローンを比較しましたが、結構低いです。

【借り入れ費用】保証料・一部繰上返済手数料などは無料ですが、事務手数料が普通にかかります。

【返済】元利均等返済であり、口座からの自動引き落としです。

【保険オプション】金利を上乗せすることによりがん保障、8疾病保障が付帯できます

【借り入れ手続き】来店は基本不要で申込が可能です。

【サポート】店舗窓口での説明はとても丁寧でわかりやすかったですね。 -

りそな銀行の住宅ローンをおすすめしている評判・借り入れレポート5 金利自体も低めでお得感がある変動金利自体は他の銀行のプランに比べて低めに設定されているのでお得感はありますね。保障のオプションも幅広く用意されていますし、電話などの他に店舗でも無料の相談を行なっているなどサポートが丁寧な印象です。

【金利】他の銀行と比べて低いと思います。いくつか条件がありますが、それほど難しくは無いですね。

【借り入れ費用】事務手数料はしっかりとかかります。

【返済】元利均等返済であり口座からの自動引き落としとなります。

【保険オプション】「3大疾病保障特約」や「特定状態保障特約(団信革命)」があり個性的です。

【借り入れ手続き】申込はネットから可能です。借入の契約に関しては店舗で相談しました。

【サポート】店舗で相談しましたが、説明はとても丁寧でした。 -

5位

PayPay銀行住宅ローン 変動

年0.500% (2025/12/01 時点)- 表示金利は「年0.1%金利引き下げキャンペーン」と「スマホ/ネット/でんき優遇割」が適用されています。借入期間が35年を超える契約の場合、年0.100%の金利上乗せが発生します。

PayPay銀行の住宅ローンをおすすめしている評判・借り入れレポート5 低金利で団信が充実してます。申請画面が凄く分かりやすく、初めての住宅ローンでしたがスムーズにできました。母子家庭でネット銀行は審査が厳しいと思っていたので、ダメもとで申し込みしたところ、審査が通り無事購入することができました。やはり低金利は魅力です。

【金利】低いほうです。

【借り入れ費用】事務手数料は元金2.2% 他はかかりません。

【返済】元利均等返済のみです。

【保険オプション】がん100%保障 +0.1%

【借り入れ手続き】ネットのみです。

【サポート】問い合わせ時の対応は丁寧でした。

「価格.com住宅ローン」 ご利用上の注意

- 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。

- 本サービスは住宅ローン商品等に関する情報の提供を目的としたものであり、ローン契約締結の代理、媒介、斡旋等を行うものではありません。ローン契約の申込等はご利用者様が契約先金融機関に対して直接行うこととします。

- 掲載している商品やサービス等の情報は、各事業者のウェブサイト等にて公開されている特定時点の情報をもとに作成したものです。ご利用者様が当社提供情報を閲覧される時点での各商品の金利、手数料その他を保証するものではありません。

- ローン契約時には当該金融機関から直接提供される正確かつ最新の情報を必ずご確認の上、ご契約ください。

- 当社では各金融機関の商品/サービス等に関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問い合わせください。

- キャンペーンは各広告主において実施されるものであり、広告主による募集要綱等を十分にご確認ください