基礎知識新NISA(少額投資非課税制度)とは?

「新NISA(少額投資非課税制度)とは?」のまとめ

-

- ポイント2

- 新NISAは制度恒久化&非課税保有期間も無期限化

-

- ポイント3

- 年間投資枠は最大360万円

-

- ポイント5

- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用できる

-

- ポイント6

- 2023年までの旧NISAと新NISAの関係は?

NISAとは「少額投資非課税制度」の愛称。株式や投資信託などへの投資による利益(売却益や配当金、分配金など)に、通常かかる20.315%の税金が非課税になる制度です。2023年までの旧NISA(つみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISA)が一新され、2024年からはメリットが大幅に拡充された新NISAがスタートしました。新NISAのメリットや仕組みなど、知っておくべきポイントを詳しく説明しましょう。

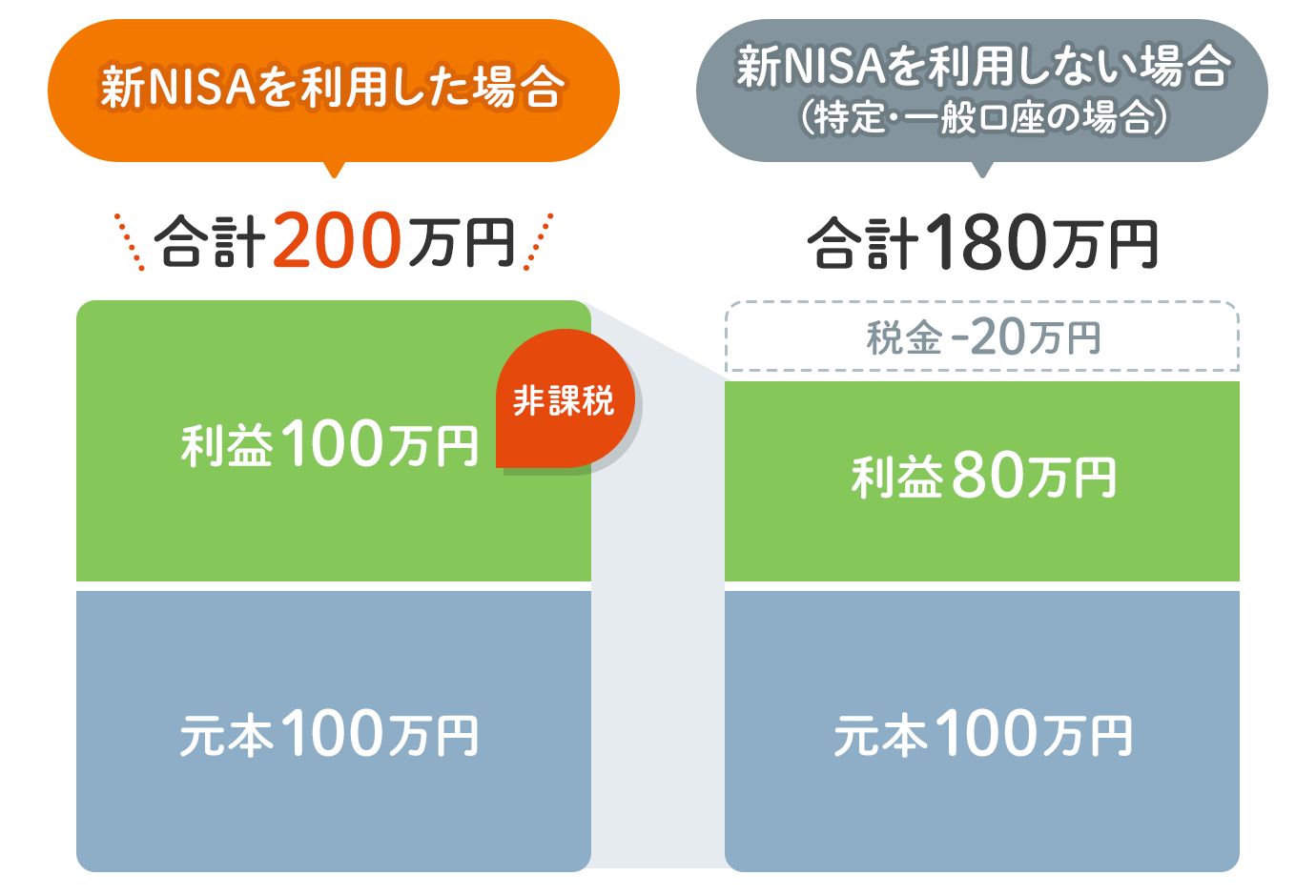

新NISAの最大のメリットは投資で得た利益が非課税になること

新NISA制度の最大のメリットは、投資で得た利益に税金がかからないことです。通常、株式や投資信託等による投資の利益(売却益や配当金、分配金など)には、20.315%(所得税・復興特別所得税:15.315%、住民税:5%)の税金がかかります。しかし、新NISAの仕組みを使うと非課税になります。そのため、換金後に受け取る手取り額が税金分だけ増え、課税される場合よりも有利な資産形成が可能になります。

ただし、投資をすると必ず利益が得られる訳ではありません。損失を被った場合、新NISAによるメリットは受けられません。したがって、新NISAの非課税メリットを享受するためには、利益を得る確率を高める投資のやり方を実践する必要があります。

ただし、投資をすると必ず利益が得られる訳ではありません。損失を被った場合、新NISAによるメリットは受けられません。したがって、新NISAの非課税メリットを享受するためには、利益を得る確率を高める投資のやり方を実践する必要があります。

そのポイントは複数の銘柄や資産、国や地域を組み合わせる分散投資・長期投資・投資のタイミングの分散(積立投資)の3つを組み合わせることだと言われています。新NISAの中でも特につみたて投資枠には、分散投資と投資のタイミングの分散(積立投資)の要素が商品や仕組みの中に組み込まれています。

また、制度の恒久化や非課税保有期間の無期限化は、長期投資をうながす効果があります。

新NISAは制度恒久化&非課税保有期間も無期限化

| つみたて投資枠併用可能 | 成長投資枠 | |

|---|---|---|

| 制度(口座開設期間) | 恒久化 | 恒久化 |

| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |

| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |

| 非課税保有限度額 (総枠) |

1,800万円 | |

| ※簿価残高方式で管理 (枠の再利用が可能) |

内 1,200万円 | |

| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 (金融庁の基準を満たした投資信託に限定) |

上場株式・投資信託等 (一部対象外商品あり※) |

| 購入方法 | 積立 | 一括・積立 |

| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |

※上場株式については、整理・監理銘柄を除外

※投資信託などについては、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託などを除外

2024年からスタートした新NISAは、制度が恒久化され非課税保有期間も無期限になりました。したがって、この制度を活用すると一生涯に渡って長期間、非課税メリットを享受しながら有利に資産形成ができます。

2024年からスタートした新NISAは、制度が恒久化され非課税保有期間も無期限になりました。したがって、この制度を活用すると一生涯に渡って長期間、非課税メリットを享受しながら有利に資産形成ができます。

今後も進んでいく少子高齢化の影響を受けて、将来の公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金等)の支給水準は、徐々に下がっていくとも言われています。公的年金の支給水準が下がると、私たち自身が自助努力で準備しなければならない老後資金が増えることにもなります。

新NISAで制度の恒久化と非課税保有期間の無期限化が実現したことによって、私たちは老後資金を効率的に準備する有力な手段のひとつを手に入れました。また、老後資金以外の資金準備にも活用できます。新NISAはいつでも保有商品を売却し、資金を引き出せる使い勝手の良さがあります。

そのため、必要に応じて子どもの教育資金や住宅資金など、さまざまなライフイベント資金として活用することができます。

年間投資枠は最大360万円

新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、年間投資枠は「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」が240万円、合計で360万円と定められています。

年間投資枠とは、1月1日から12月31日までの1年間に投資できる上限額のことです。

つみたて投資枠では、定期的に積立てる必要があり、積立頻度は金融機関によっても異なりますが、毎月・毎週・毎日などから選択できるようになっています。たとえば毎月での積立てを1月から行う場合、月10万円までの積立てができます(1年間で120万円まで)。

いっぽう成長投資枠には積立ての制約がないため、自分が投資をしたいタイミングで年間投資枠の範囲内で自分が決めた金額を投資に振り向けることができます。なお成長投資枠では、つみたて投資枠と同じように定期的に積立てを行うことも可能です。

年間投資枠については、次のような留意点があります。

・使わなかった投資枠を、翌年以降に繰り越すことはできない。

・つみたて投資枠と成長投資枠の一方の未使用分を、他方に上乗せして使うことはできない。

・購入した商品を同じ年に売却しても、その年の投資枠は復活しない。

非課税保有限度額は1,800万円。売却すると復活して再利用が可能

非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で1,800万円と定められています。つまり、生涯で合計1,800万円までを非課税で投資できることになります。ただし、そのうち成長投資枠で使用できるのは1,200万円までとされています。

たとえば、つみたて投資枠だけで毎年120万円の投資をする場合、15年で非課税保有限度額に到達し(1,800万円÷120万円)翌年以降は商品を購入できなくなります。

成長投資枠だけで毎年240万円の投資をすると、5年で非課税保有限度額に到達し(1,200万円÷240万円)翌年以降は、成長投資枠で商品を購入することはできません。ただし残りの600万円(1,800万円−1,200万円)まで、つみたて投資枠で商品を購入することができます。

非課税保有限度額1,800万円に達すると、新たに商品を購入することができなくなりますが、新NISAには保有商品を売却することによって一度使用した非課税保有限度額を復活させ、再利用できる仕組みが取り入れられています。復活する枠は、売却した商品を買い付けた際の取得価額で、復活する時期は売却した翌年です。

非課税保有限度枠が復活する例

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用できる

つみたて投資枠の年間投資枠120万円と、成長投資枠の年間投資枠240万円は併用し、同じ年に両方を使って商品を購入することができます。

つみたて投資枠で投資できる商品は、金融庁の基準を満たした長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託の中から各金融機関が指定したものが対象で、商品数が少ない代わりに投資初心者が利用しやすくなっています。

いっぽう、成長投資枠で投資できる商品は上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(上場不動産投資信託)、投資信託など多様な商品を各金融機関がラインアップしています。

併用の例としては、つみたて投資枠で投資信託を少額ずつコツコツと積立てて、長期的な資産形成をしながら成長投資枠で株式投資をするなどがあります。

2023年までの旧NISAと新NISAの関係は?

2023年までの旧NISA(つみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISA)で投資をしてきた方の中には、2024年にスタートした新NISAとの関係が気になる方がいるかもしれません。

旧NISAと新NISAは、仕組みの一部は似ており対象商品も共通するものがありますが、投資や運用管理を行う上ではほとんど関係ないと考えた方がわかりやすいでしょう。

というのも同じ金融機関でも、新NISA口座は旧NISAとは別に開設する必要があります(旧NISA口座を開設した金融機関では新NISA口座が自動的に開設されています)。保有商品の管理もそれぞれの口座で別々に行われます。

また、旧NISA口座の商品を新NISA口座に移管することはできまません。旧NISA口座で2024年から新たに商品の購入をすることもできません。旧NISA口座で保有している商品は、売却しない限り2023年までの制度の非課税期間は保有ができ、非課税期間が終了すると同じ金融機関の課税口座(特定口座、一般口座)に自動的に移管されます。

- 執筆・監修 中村宏(なかむら ひろし)

- オフィス ワーク・ワークス代表。ファイナンシャル・プランナー(CFP®)日本FP協会認定。一級ファイナンシャル・プランニング技能士。2003年より独立系として活動。金融商品の取り扱いは一切行っておらず、個人相談・メディアへのコラムなどの執筆・セミナー講師などの業務により、ライフプランに基づいた家計管理や資産形成の推進・定着に取り組んでいます。

- 新NISAのメリットや仕組みを理解したら、NISAを扱っている金融機関を見てみよう

「価格.com NISA口座比較」 ご利用上の注意

- 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。

- 掲載している商品やサービス等の情報は、各事業者から提供を受けた情報または各事業者のウェブサイト等にて公開されている特定時点の情報をもとに作成したものです。

- 最新の情報が反映されていない場合がございます。最新情報は各証券会社の公式ページ等でご確認ください。

- ご契約にあたりましては、必ず金融機関において「契約締結前の交付書面」等をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

- キャンペーン・特典は各広告主において実施されるものであり、広告主による募集要綱等を十分にご確認ください。

- 当社では各金融機関のサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関にお問い合わせください。