水槽にコケがいっぱい、どうする?

アクアリウムで発生するコケは多種多様です。相手を知り、適切な予防と対策を施していきましょう。

コケ、それはアクアリストとの熾烈な戦い

アクアリストの間でコケと呼ばれることの多い藻類は、自然界では生態系を回す重要な生産者です。しかし自然界は自然界、水槽では見た目が悪い「やっかいもの」に過ぎません。壁面を覆う茶色い藻類、糸状で水草に絡みつく藻類、ネバネバとした藍藻(らんそう)など、その種類も多様で、多くのアクアリストが熾烈な戦いを強いられています。

このやっかいものと対峙するには、まず敵を知る必要があります。藻類は全部で11の門に分類されていますが、淡水魚の水槽で目につくもののほとんどは、緑色植物門(緑藻など)、不等毛植物門(珪藻など)、紅色植物門(黒髭藻など)、藍色植物門(藍藻など)の4つに分類される植物門の中に含まれています。まずは、それぞれ解説していきましょう。

藻類 各解説

緑色植物門

緑藻(りょくそう)と呼ばれるこのグループには、非常に幅広い形態の藻類が含まれています。単細胞でいわゆるグリーンウォーターの原因になる藻類や、糸状の構造をもつもの、壁面にスポット状の群体をつくるもの、果ては車軸藻(しゃじくも)のように水草と似た姿のものもあります。陸上植物(および水草)は緑藻から進化したと考えられており、性質が非常に近いのも特徴です。光合成に使うアンテナ色素も同一なので、緑藻は水草と同じ光環境を好み、同じような水質を好み、同じような水温を好みます。ゆえに対処がやっかいなグループといえます。

不等毛植物門

このグループはさらに多くの綱に分けられますが、水槽でよく見かけるのは珪藻綱(けいそうこう)の藻類でしょう。珪藻は珪酸の殻を持つ微細な藻類で、低光量や極限環境に強く、極めて強健なことが特徴です。北極の氷の下でも繁殖し、北極圏の生態系を支えているくらいですから、生半可な環境ではへこたれません。水槽でもスタートアップからまっ先に見られる藻類で、ガラス面や水草を茶色くしてしまいます。

紅色植物門

光合成色素にフィコピリンを使っているため赤く見えるのが特徴ですが、水槽で見られる黒髭藻やカワモズクの仲間のように、一見して赤く見えないものも含まれています。紅色植物門に属する藻類の大部分は海産ですが、一部に淡水紅藻類が存在し、ほとんどがきれいな水を好みます。光合成に利用できる光の幅が広く低光量に強いため、陰性水草の水槽でもよく見られ、アヌビアスやミクロソリウムなど代謝の遅い水草の葉に密生することがあります。水槽で繁殖するものは硬く頑強で、食べてくれる生き物も多くありません。

藍色植物門

藍藻はどろっとした塊で、底床や水草の間などに出現し、その強烈な繁殖力と見た目の悪さ、さらに独特の悪臭からひどく嫌われています。微細な浮遊性藍藻もあり、グリーンウォーターの原因になることもありますが、この仲間は独特の刺激臭を有するので容易に区別することができます。

地球上に現れた初期の酸素発生型光合成生物の性質を現代まで残しているグループで、非常に原始的な藻類です。藻類といいつつ細菌のような性質を持ち、学術的には「シアノバクテリア」と呼ばれています。劣悪な環境に強く、自然界でも有機質や栄養塩による富栄養化が進んだ汚れた水域で多発します。また、高温を好むため夏に大発生することが多く、水草が暑さで弱ることとあいまって水槽を悪夢のような空間に塗り替えていきます。

コケが発生した場合、水槽全体に広がらないように、気付いたときにこまめに手で落とすことも大切です。また、水槽環境を再考したり、エビ類や貝類などのメンテナンス生物を投入して予防しましょう。

藻類が増える原因と対策

このような藻類(コケ)はなぜ発生するのでしょうか? もちろん、水槽を維持している限り、程度の差はあっても藻類は発生します。水草や魚を導入するとき、破片や胞子がついていればそこから藻類が繁殖することもあり、完全な侵入阻止は不可能に近いものがあります。そのため、藻類とはある程度折り合いをつけて付き合うしかありませんが、大発生するなら話は別です。そこにはなんらかの原因があって、その原因を放置したままでは、根本的な解決にはならないのです。それでは、藻類が増える原因について考えてみましょう。

水槽の環境が整っていない

藻類は水草よりも成長が速く、適応できる環境も幅広いため、水槽の環境が整っていないか、バランスが崩れているときに発生しやすくなります。水ができていないときにも発生しやすく、特に珪藻(けいそう)はその傾向が強く、水槽セットアップ初期に壁面や水草の葉面を覆い尽くすことがあります。これはほどなく収束していくものですが、もし一向に収まる気配がなかったり、ほかの藻類が大繁殖したりするケースでは、なにかしらの環境問題を疑うべきでしょう。具体的には以下のような要因が考えられます。

光が強すぎる

特に緑藻などが大繁殖する場合、疑われるのは光量が強すぎることです。水草の生育に必要な範囲を超えた光量は藻類の繁殖を招きます。また、ダラダラと長い照明時間も藻類を増やす原因となりますので、「1日7〜8時間」を基本にしましょう。照明を手動でオン・オフすると所有者の生活サイクルに合わせて12時間前後の照明時間になりやすいため、プログラムタイマーを導入して、自動コントロールすることをおすすめします。さらに、窓越しの直射日光は藻類の元になるので、カーテンで遮光するようにしましょう。

光が弱すぎる

強い光を好む水草を植えているのに、弱光しかあてていない場合、水草が衰弱し、そのかわりに弱光に強い藻類がはびこることがあります。この場合は水草の要求に合わせ、照明を強化する必要があります。

肥料が多すぎる

陸上の鉢植えなら余分な肥料は水で流してしまえますが、水槽では入れた肥料分のうち水草が吸収できない分はそのまま水中に残ります。これが過剰になると繁殖力旺盛な藻類は水草を圧倒して増殖することとなります。そのため、施肥は水草の生育を妨げない範囲で絞っていくことが大切です。

また、藻類全般にいえることですが、肥料のなかでもリンによく反応するため、リンの施肥は極力控えるというのがセオリーです。一般に園芸用肥料はリンの含有量が高いため、水槽にはリンを抑えた水槽用の肥料を使用することが推奨されます(テトラ フローラプライドなど)。ただし、リンは動物の骨格などの材料になっており、肥料として追加しなくても、配合飼料に含まれる魚粉などから水槽に入っていきます。以上の理由から、餌の与えすぎは藻類の繁殖を招く恐れがありますので、肥満防止も考え、控えめにしましょう。

水質が合っていない

特に水草水槽でいえることですが、多くの水草は「弱酸性の軟水」を好みます。ところが、藻類はこのような縛りがなく、弱アルカリ環境でも光合成を行い、成長できるのです。そのため水質が弱アルカリ性に傾くと、水草の生育が弱々しくなる一方で、元気な藻類がはびこって支配的地位を奪っていきます。とくに藍藻類は高温・アルカリという、水草にとって鬼門となる環境を好む藻類です(pH10で成長ピークになるとの研究報告もあり)。藍藻類がはびこるようなら、水質は要チェックとなります。

そのような極端な水質になっているわけがない、と思う方もいるかもしれませんが、日中は水草がCO2を盛んに吸収するためpHはアルカリ性に傾きがちです。pH8を超えることもあるので、照明がついて数時間経過してからpHを計測してみましょう。

逆にいえば、pHを常に弱酸性に保てれば藻類は抑制できることになります。pHの調整はピートモス(飼育水に色がつく欠点があります)や各種水質調整剤の使用、CO2の添加、ソイルの使用あるいは換水などを行います。pHの急変動や極端な低下は魚やエビに危険をおよぼす恐れがあるため、必ずpH測定器か試薬を用い、徐々に変化させるようにします。

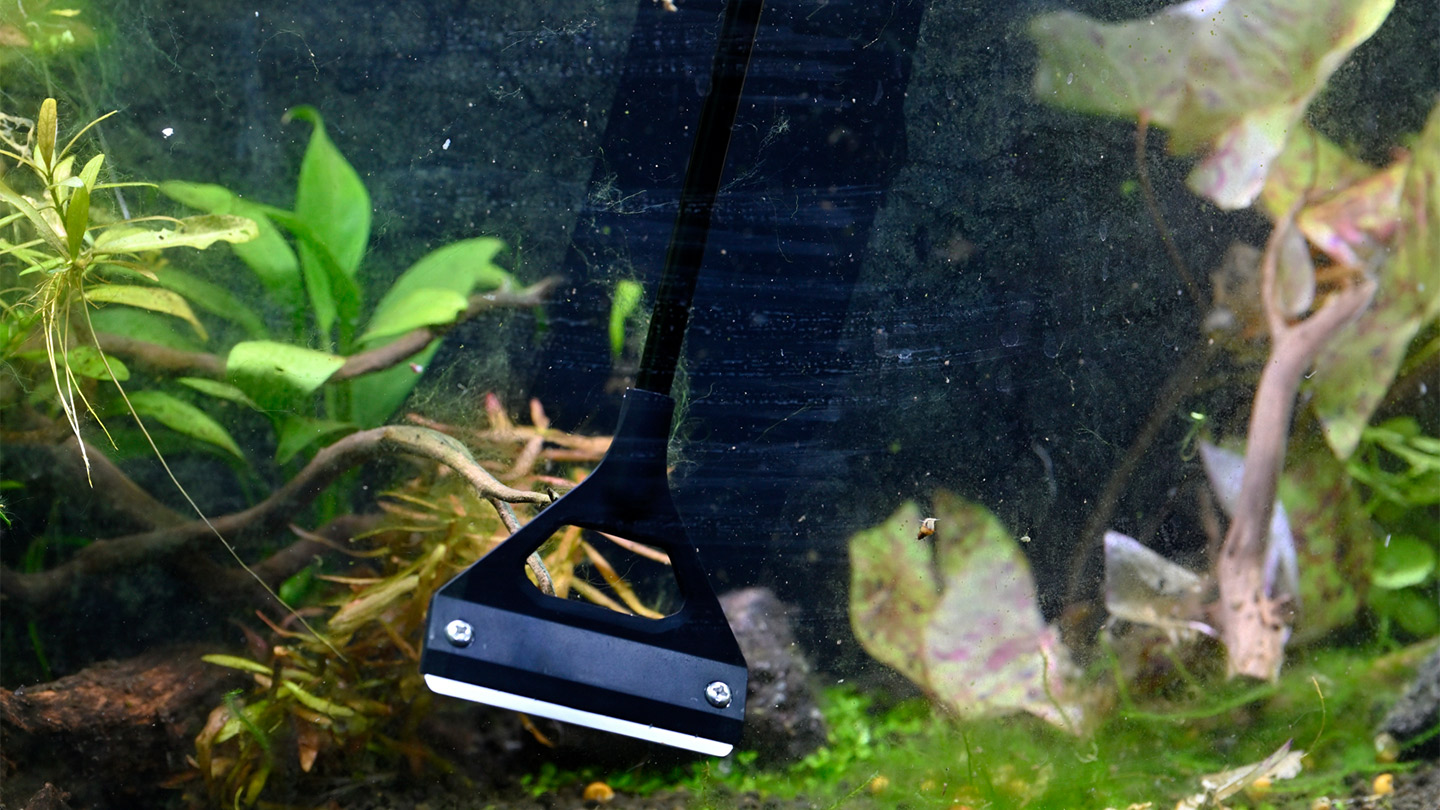

湖沼や田んぼなどの淡水域に生息する多細胞動物であるワムシ類(写真はコガタワムシ)は水中に溶けた汚れを除去する働き者であり、これらが水槽内でも活発に動いている水槽では、藻類が増えにくい環境になります。

微生物環境が整っていない

これは筆者の私見となってしまうことをお断りしておきますが、水槽内のろ過バクテリアはもちろん、ワムシや原生動物など、各種微生物が繁殖した水槽は藻類が繁殖しにくいと思われます。ワムシ類や微細甲殻類が藻類の胞子や破片を捕食する可能性が考えられますが、明確な理由はわかりません。うまく回っている水槽からフロック(水槽のふわふわした泥)を移植してみるといった方法で、水槽の微生物環境を整えることが促進できるため、試してみても損はないでしょう。

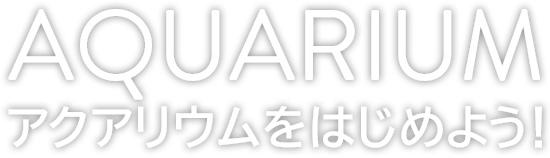

水槽のガラス面にびっしりと付着した緑藻。スクレーパーやメラミンスポンジなどでこそぎ落とすとよいでしょう。

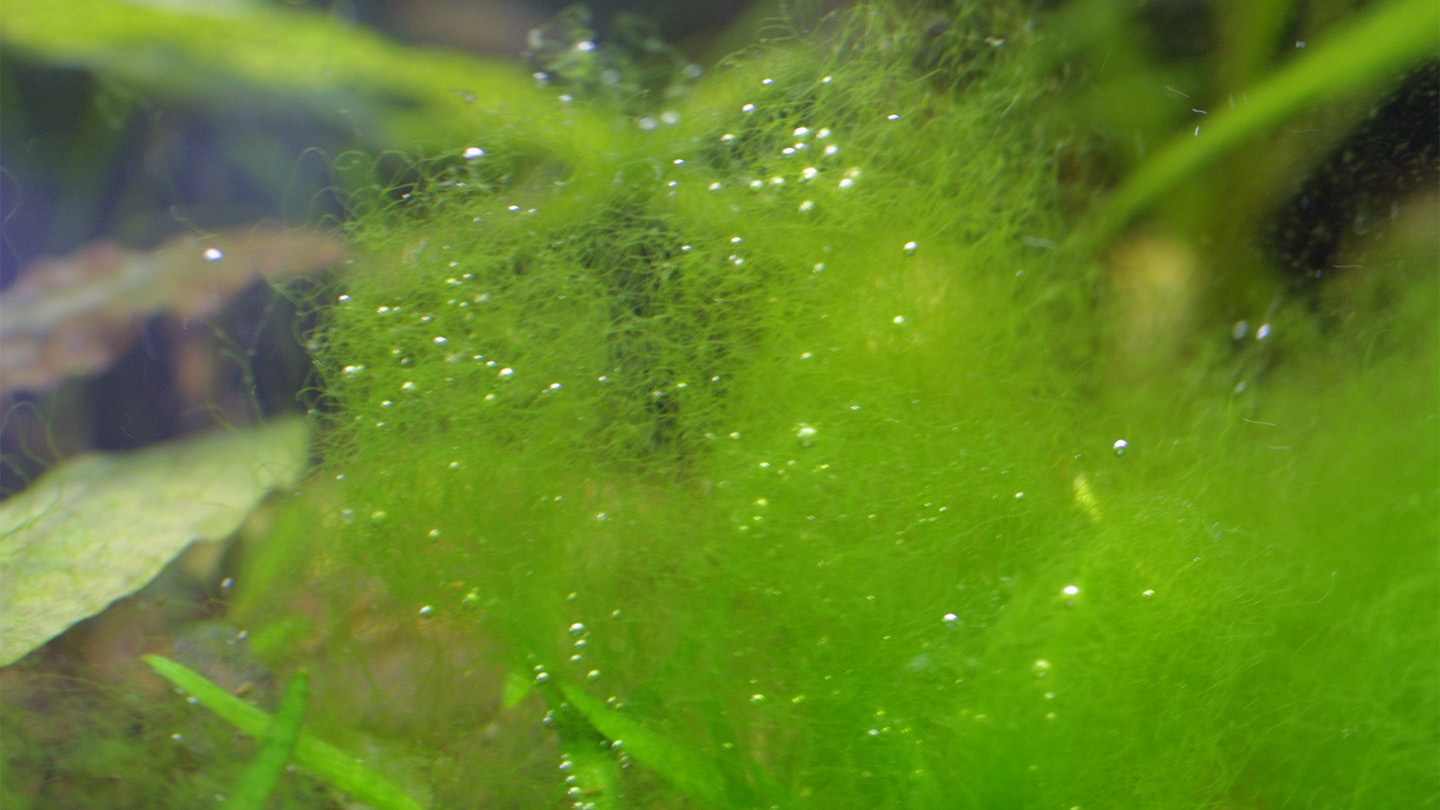

緑色の糸状藻はさまざまなタイプが見られます。写真のようにやわらかくまとまって生じている場合、ピンセットなどでからめとるとよいでしょう。また、ヌマエビ類を投入して予防しておきます。

藻類を駆逐しよう

藻類の傾向と対策を解説してきましたが、それで藻類がなくなってくれるかといえば、それほど甘くないのが現実です。そのため、藻類はその種類に応じて駆除していく必要があります。

ガラス面や水草表面に藻類が増えたとき

ガラス面や水草表面に繁殖する藻類は、茶色の珪藻類や、短い芝生状、あるいはスポット状の緑藻などが多いでしょう。ガラス面の藻類については、プラスチック製のスクレーパーなどで定期的にこそぎ落とすと、非常にすっきりきれいになります。メラミンスポンジも安価で強力なアイテムです。水槽の角まで掃除しやすいので、ひとつ用意しておくとよいでしょう。

ガラス面や水草表面につく藻類は食べる生き物が多いので(スポット状の藻類は硬く頑丈なため手動で除去することをおすすめします)、生体で抑制することもできます。物理的な除去と併用するとよいでしょう。代表的なメンテナンスフィッシュ(掃除魚)はオトシンクルスやプレコの仲間で、特に珪藻類には効果的です。貝類も表面掃除には効果的で、レッドラムズホーンやカノコガイ、タニシ、イシマキガイなどが掃除してくれます。ただし、貝類は酸性の軟水に弱く、とくにイシマキガイやカノコガイは水草水槽では長生きしてくれません。砂利系底床を使った水槽向きでしょう。また、レッドラムズホーンはガラス面に卵塊を産み付けるため、見た目が悪くなるという欠点があります。

糸状の藻類

緑色をした糸状の藻類は緑藻の仲間です。多種多様で、アオミドロのようにやわらかいものから、ごわごわと硬いものまであり、水草から生えたり絡まったりして、手で除去するのが難しい藻類です。しかし、やわらかい糸状藻はサイアミーズフライングフォックスのほか、ヤマトヌマエビやミナミヌマエビといったヌマエビ類が好んで食べるため、よほど藻類の勢いが激しいのでなければ、エビを投入することである程度駆除できます。

糸状藻が手に負えないほど繁殖しているときは、水質が弱酸性の軟水、つまり水草が好む環境をキープできているか、光が強すぎないか、をチェックしてください。水が富栄養化している可能性もありますので、あわせて水換え頻度を上げていくことも試したいところです。

それでも藻類の勢いが衰えない場合、照明を1週間ほど切ってみるという手もあります。藻類より水草のほうが体力があるので、先に藻類が力尽きるのを期待する、という方法です。同時にヌマエビ類を入れておけば相乗効果で藻類が減っていきます。この種の藻類には頑丈でヌマエビ類が食べないものもありますが、このタイプは成長速度が遅いので手で除去するほうが確実でしょう。

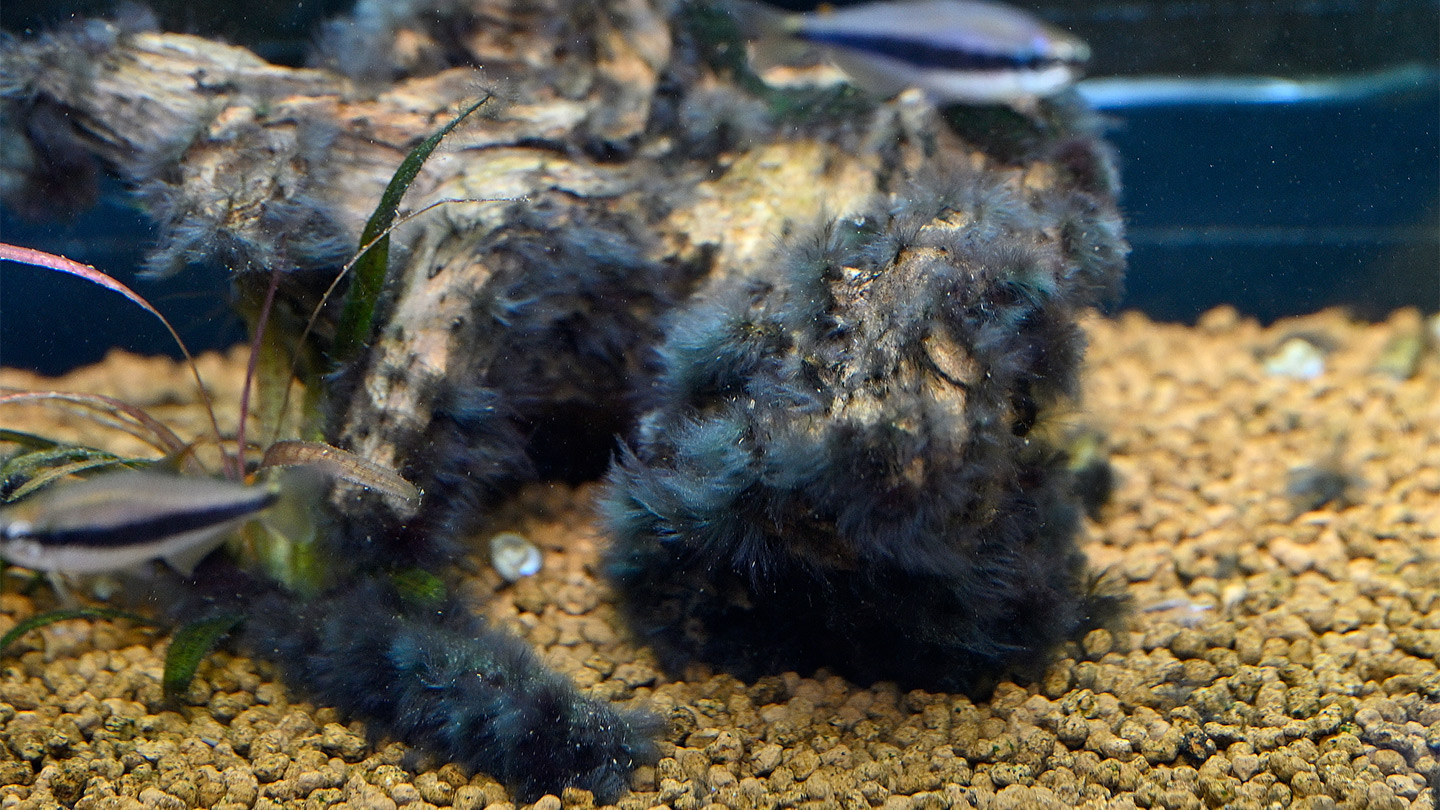

流木にこびりつく黒髭藻。ヒーターのゴム部分やフィルターのパイプ類にも付着しやすい、やっかいなコケの1つです。定期的な水換えを欠かさず、水中の無機肥料を減らすことが大切です。

サイアミーズ・フライングフォックスはアジアを原産地とするコイ科の仲間。黒髭藻を食べてくれる貴重なメンテナンスフィッシュです。

黒い髭状の藻類・珊瑚状の藻類(カワモズクなど)

淡水産の紅藻類で、どちらかといえば古くこなれた水のほうが出現しやすい藻類です。リン酸など肥料分の蓄積でも繁殖しやすいと考えられています。水槽内のパイプ類や成長の遅い水草(アヌビアスなど)の葉などによく繁殖し、食べる生き物もあまり多くありません。サイアミーズフライングフォックスは黒髭藻を食べることが知られていますが、緑藻類に比べるとあからさまにまずそう……かどうかはわかりませんが、喜んで食べる様子はありません。ヌマエビ類はほぼ無力といってよいでしょう。

対処方法は水換え頻度を上げることで水槽内の無機肥料を減らすこと、それからこのコケが付着した機具類などは取り出し、食酢のスプレーをして30分ほど放置する、といった方法があります。これらを洗って水槽に戻すと黒髭藻は枯れてしまいますので、あとはヌマエビ類でも食べてくれるようになります。アヌビアスなどの水草に生えた場合も、水槽から取り出して2〜3倍に薄めた食酢をスプレーし、30秒から1分ほどおいてよく洗い、水槽に戻すという方法があります。ただし、水草にもダメージがおよぶリスクがあります。カワモズクも同じように処理できますが、成長はあまり早くないため、大量発生しているのでなければピンセットで除去するほうが簡単でしょう。

グリーンウォーターはその名の通り、飼育水が緑色になります。照明の強さを抑え、水換えのペースを上げてみましょう。水槽用の殺菌灯も効果があります。

グリーンウォーター

水槽に浮遊性の藻類が発生し緑色になることをグリーンウォーターといいます。緑藻によるもの、珪藻によるもの、藍藻によるものがあり、藍藻の場合は強い刺激臭がします。水換え頻度を上げてもあっというまに濃くなっていくため、対処療法では完治が難しい藻類です。もっぱら強すぎる光が原因となるので、まずは照明が強すぎる場合はもっと控えめにし、直射日光が入る場合はカーテンなどで遮光します。それでも改善しない場合は4〜5日ほど照明をOFFにして、完全に水槽を遮光するという方法もあります。藍藻類が原因の場合は、次に説明する藍藻の対処法でも解決可能です。予算を確保できるならば、水槽用の紫外線殺菌灯も効果があります。本体価格に加え、接続には外部式フィルターも必要になるため、敷居は高いのですが……。

このほかには水槽用の凝集沈殿剤(「金魚泉 アオコ除去」など)により、グリーンウォーターをかためてフィルターでこしとってしまう方法もあります。かなり即効性がある方法ですが、古代魚など飼育魚によっては使えない、という難点があります。なお、グリーンウォーターはワムシ類や原生動物によっても抑制されます。ただ、小型魚を飼育している場合はこれらをよく食べてしまうため、グリーンウォーターを改善するまでは期待しにくいようです。魚を別の水槽に移すことでグリーンウォーターが解決することもあります。必ず効果が出る、とはいいがたいうえ、時間がかかるため推奨はしにくい方法なのですが、実際に幾度かテストしたケースでは1か月ほどで水が透明になりました。

ブラックモーリーは卵胎生メダカの仲間です。糸状藻や藍藻などを食べてくれることで知られ、メンテナンスフィッシュとして重宝されています。

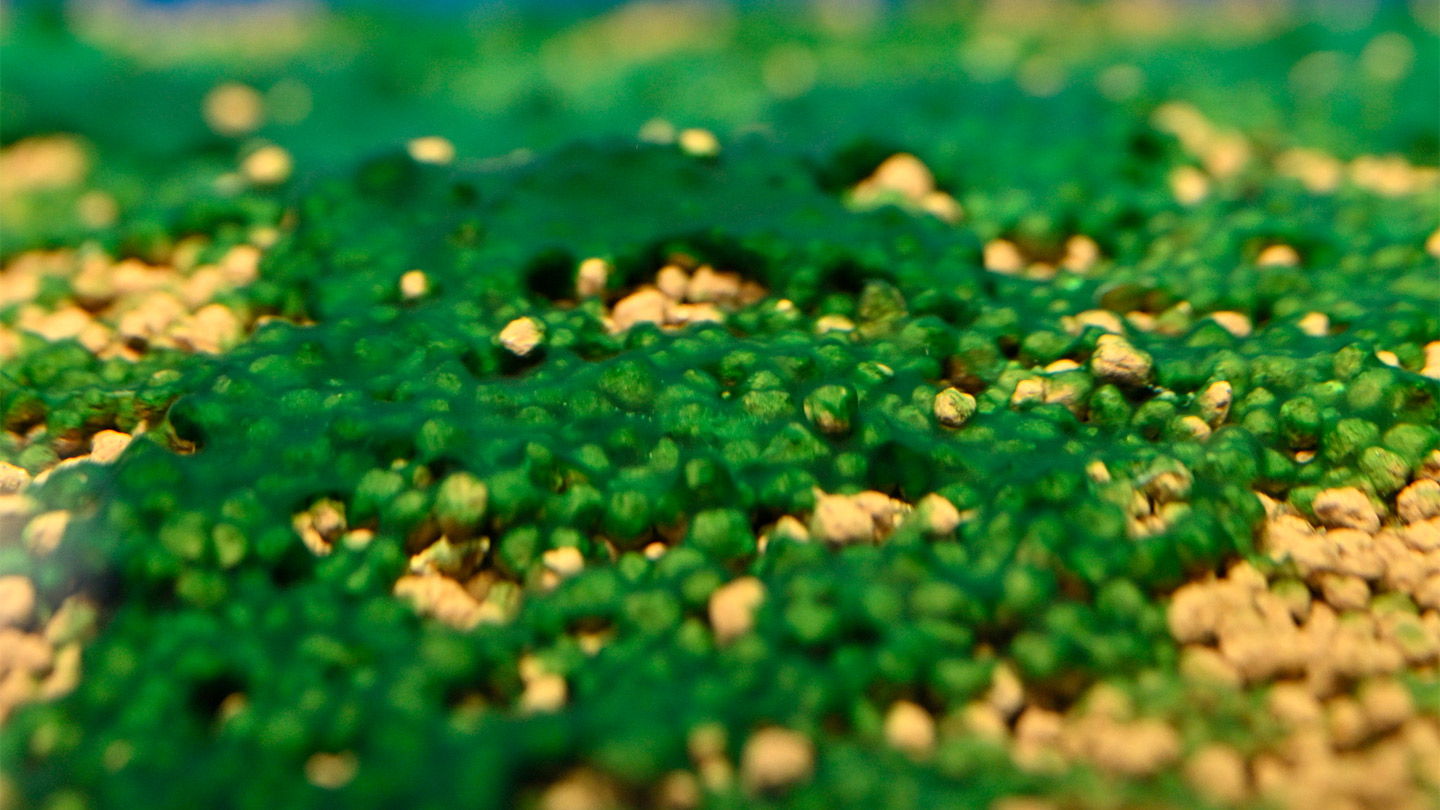

藍藻(らんそう)は海苔のように底床や水草にべったりと付着し、鼻をつく嫌な臭いを発生させます。水槽内のバランスが悪くなっている可能性があるため、除去しつつ、フィルターを見直したり、水換えペースを上げたりするなどの対策が必要です。

藍藻類

ある種の異世界生命体のような見た目をしている藻類ですが、その見た目に違わず 極限環境をものともしません。底床に埋もれたガラス面にも生えるくらい低光量に強く、遮光しても根絶することが困難で、ほどなく再発してしまいます。藍藻を食べてくれる生物としてはブラックモーリーがいますが、いやいやという感じで、多くは期待できません。

対策として、まずは水槽掃除を試してみましょう。へばりついた藍藻や泥汚れを吸い出しつつ、水換え頻度のアップで水質を改善します。ろ過不足の可能性もあるため、フィルターの強化も考えてみましょう。また、過密飼育になっているときは、魚を別水槽に分けるなど対応を考える必要があります。あわせて、水温を23度前後のやや低めに設定し、pHを弱酸性に維持します。藍藻類はアルカリ環境を好む一方、酸性環境はあまり得意ではないため、抑制が期待できます。さらに、ピートモスやフミン酸を含む水質調整剤の投入も効果があります。藍藻類は肥料としてキレート鉄を吸収できない種があり(種による)、ピートモスに含まれるフミン酸は鉄をキレート化するからです。

このほか藍藻類はグラム陰性菌でもあるため、「グリーンFゴールド顆粒」のように水草を枯らさず細菌性の疾病に効く薬を使用すると短期間で死滅しますが、これは本来の使用方法ではないうえ、水槽のバクテリア環境も壊滅しますので、当記事においてはおすすめすることができません。

そのほかの対処法

藻類の対処には藻類抑制剤(「アンチグリーン」、「コケブロック」など)や除藻剤(「ニューモンテ」など)を使う方法もあります。両者の違いは水草を入れておけるかどうかです。藻類抑制剤は水草を入れたまま使えますが(リシアやウィローモス、ホソバミズゼニゴケ、ヒルムシロ科など一部の水草は影響を受ける場合があるので使用前に水槽から取り除いておきます)、除藻剤ほど強力ではありません。除藻剤は水槽の藻類を一掃できますが、水草も枯れてしまいます。そのため、水草が入っている水槽であれば抑制剤を、入っていないなら除藻剤を、という具合に使い分けます。除藻剤というと魚が大丈夫か不安になるかもしれませんが、光合成阻害で藻類を枯らすため、光合成を行わない魚には作用しません。ただし、ナマズや古代魚など、薬品類に弱い魚の水槽では使用できないので注意してください。

-

アクアリウムのメンテナンス

-

こんなときはどうする?

トラブルシューティング

- ペットカテゴリ

- 熱帯魚・アクアリウム用品

- 水槽

- 水槽用フィルター

- 水槽用照明

- 水槽用保温・保冷器具

- 水槽用エアレーション用品

- 熱帯魚・アクアリウム用エサ

- 水草

- その他の熱帯魚・アクアリウム用品

- 価格.comホーム

- ペット

- アクアリウムをはじめよう!価格.com

© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止