やっかいな生き物が発生、対処法は?

水槽に突然やってくる、招かれざる客。その種類と対処法を知っておきましょう。

迷惑な客は招かなくてもやってくる

水槽にはときに「招かれざる客」がやってくることがあります。代表格はヒラマキガイ(上の写真)、サカマキガイやモノアラガイなどのスネール、水槽壁面でうねうねするミズミズやヒドラ、底床にはびこるプラナリアやヒル、水槽を我が物顔で徘徊するミズムシ(水ゲジ)、水草を食い荒らすミズメイガなどなど……名前を聞くだけでげんなりするアクアリストもいるかと思います。こうした生き物は、そもそもどこからやってくるのでしょうか。

いったいどこから侵入?

最大の侵入ルートは水草です。とくにモス類など、ごちゃごちゃした形態の水草はスネールやミズムシなどが混ざりやすく、水際対策が難しくなります。ほかに魚を導入するとき、水そのものに幼体が混ざっているケースや、流木などの器物に付着しているケースもあります。タニシのような生体も、野生個体を採集すると、招かれざる客が一緒に付着していることがあるので注意が必要でしょう。筆者は水田で拾ったタニシからヒルが大量発生したことがあります。また、餌として生の赤虫やイトミミズを与えるとプラナリアやヒルの侵入ルートになりがちです。

水際対策を

水槽に生体を新しく導入するとき、下処理を行うことが基本となります。水草はよく洗ってから、予備水槽でしばらく様子を見て侵入者がいないか確認する、いったん水上葉にしてから使用する、付着物の心配がないパックされた組織培養の水草を購入する、といった方法があります。

また、水草の前処理専用の薬剤(「水草その前に」など)も販売されているため、このような商品を使って処理すると手間が省けます。流木や石などの「採集もの」を使うときは、鍋に入れて煮沸してしまうのが安全でしょう。採集した生体を投入したいときも、予備水槽で2週間くらい飼育し、安全を確認してから新しい水槽へ導入したいところです。飼っている魚の種類にもよりますが、可能であれば生きたイトミミズなどの活き餌は極力使用せず、できるだけ人工飼料に餌付けると、侵入者を招くリスクが軽減できるでしょう。

それでも侵入したときは個別に対応

水際対策を徹底しても、侵入者が現れるときがあります。そのときは駆除しなくてはなりません。その方法は侵入者によって異なるので、個別に解説していきます。

モノアラガイ(物洗貝)。雌雄同体で、水草や石などに産卵し、どんどん増えていきます。ほかのスネール類と同様、水草を食害するので、見つけたら駆除しましょう。

淡水で飼育できる世界最小の淡水フグとして人気の高いアベニーパファー。スネール退治のメンテナンスフィッシュとしても活躍してくれます。45〜60cm水槽に1匹泳がせておくだけでも効果があります。

スネール

スネールは巻き貝の総称で、実際には平べったいヒラマキガイ、いかにも巻き貝といったトランペットスネール(カワニナの仲間)、モノアラガイやサカマキガイ、極小のアワビのようなカワコザラガイなど、多様な種類があります。

これらのスネールは餌となる有機物が多いと大繁殖するため、まずは水槽に有機物の汚れをためないことが大切です。とくに魚が食べきれないほどの餌を与えるのは厳禁です。駆除方法はいくつかありますが、pH6より酸性の軟水にするのが最も簡単です。飼育魚種によっては使えない方法ですが、ピートモスやソイルの使用、CO2の添加により弱酸性の軟水を維持すると、酸に弱い貝殻がダメージを受けて数を減らしていきます。

スネールを食べる魚もいるため、魚を導入して駆除する方法もあります。サカマキガイなどはアベニーパファーが好んで食べます。また、プレコの仲間を入れておくと卵が捕食されるためか、増えにくくなります。キラースネールというスネールを捕食するスネールも販売されており、pHが中性前後か弱アルカリ性の水槽ではとても有効です。

飼育生体により水質を変えられず、スネールを食べる生き物も導入できない場合、トラップを使うのが効果的です(「貝とーる」など)。餌で誘引して一網打尽にする、というもので、すぐさま根絶とはいきませんが、魚にも水草にも害がない方法です。このほか専用の薬剤(「スネールバスター」など)も販売されているため、スネールが手に負えないときは検討してみましょう。

ミズミミズ

極小のミミズのような姿をしており、ガラス面や水中を漂っている姿を見かけることがあります。侵入阻止は極めて困難で、少数であれば水槽にはつきものと妥協するべきでしょう。ただし、ときに大発生して見苦しくなることがあります。そうなったときは有機物の汚れが増えるなど水質悪化が原因であることが多く、水槽の掃除をていねいに行い、ろ過を含めて改めて水槽環境を見直したほうがよいでしょう。

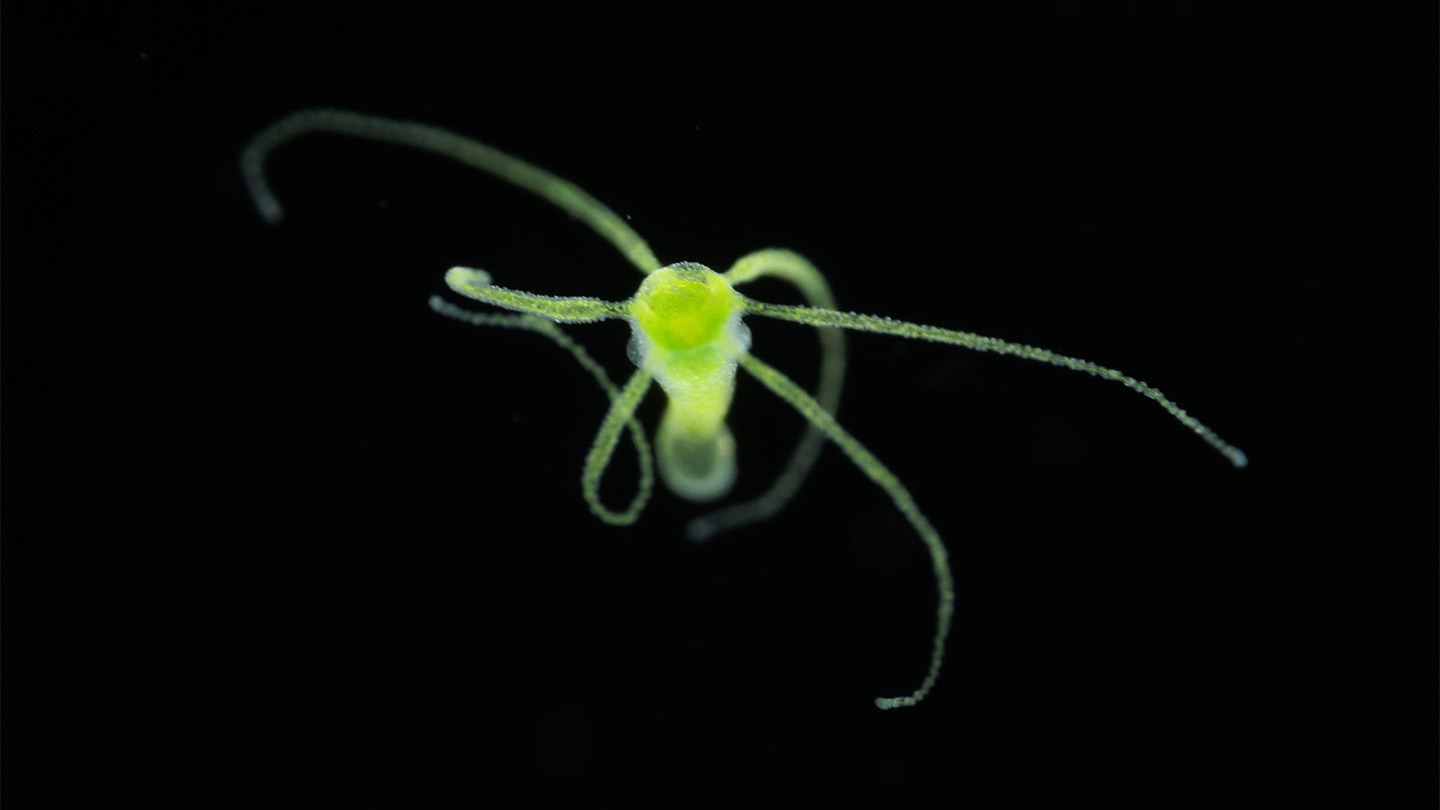

ヒドラは細長い体に5〜8本の触手を備えた腔腸動物(クラゲ、イソギンチャクの仲間)です。生き餌や水草と一緒に水槽に侵入し、水質が悪くなると大量に増えることがあります。

ゴールデンハニードワーフグラミー。原種はインドに生息する、グラミーの改良品種です。水槽内に増えたヒドラやプラナリアを食べてくれる頼もしい助っ人です。

ヒドラ

ヒドラも水質悪化で大繁殖することがあるため、まずは水を清浄に保つようにしましょう。増えてしまったときはゴールデンハニードワーフグラミーが食べるため、この魚を導入することで数を減らすことができます。また、プラナリア用の駆除薬(「プラナリアZERO」など)もヒドラに対して有効なので、試してみてもよいでしょう。

あるいは塩を試す方法があります。ヒドラは浸透圧調整能力が弱いため、比較的少ない塩で死に至るからです。飼育水の塩分濃度を0.3〜0.5%程度に調整し、1週間ほど待てばほぼ全滅します。ただし水草にダメージを与える恐れもあるため、水草がたくさん植えられた水草では注意が必要です。

プラナリア

プラナリアは底床内に潜むため、手で駆除するのは大変な生き物です。ピグミーグラミーやゴールデンハニードワーフグラミーなどの小型グラミーが食べるため、これらを導入して数を減らす方法がよく行われます。ただし根絶させるのは難しいため、一掃するのであれば専用の薬剤(「プラナリアZERO」など)を使うほうが早いでしょう。

塩を使う手もありますが、プラナリアは塩分に強く1/4海水程度は耐えますので、半海水(1.7%)より上の濃度にする必要があります。一般には2〜3%で1〜2日ほどおくことになりますが、魚やシュリンプ類、水草などの生体はダメージを受けるため、別の水槽に移動しておく必要があります。

ヒル

ヒルはかなり丈夫な生き物で駆除が難しいのですが、薬剤が市販されているため(「ヒル・プラナリアハンター」)、これで効果があるか試してみるとよいでしょう。

どうしようもなくなったときは水槽の完全リセット、という手もあります。ヒルは頑丈な卵を産み付けるため短期的な処理では復活する可能性もあり、生体をほかの水槽に移動し、水草は根の部分を廃棄、水槽や飼育機材、底床はよく洗い、完全に乾燥させて1か月ほど放置、という方法をとります。

ミズムシ

まずは侵入されないよう、水際対策を行います。水草を植栽する前に炭酸水に漬け込むとミズムシは窒息死するため、これでだいたい防ぐことができます。それでも増えてしまった場合、他魚との共存に問題がなければ、中・小型シクリッドなど、甲殻類を好んで食べる魚を入れると捕食してくれます。このような対策が難しい場合、捕殺と同時に水槽環境を見直します。ミズムシは腐植質すなわち枯れた水草やその分解物を食べるため、枯れ葉などを残さないよう取り除き、底床もクリーナーで掃除するといった対処をこまめに行います。

どうしても駆除が難しい場合、不快害虫駆除剤(レスバーミン)を使う方法もあります。この薬は脱皮阻害剤で、効果が出るのに時間はかかるものの、昆虫や甲殻類など脱皮する害虫によく効き、一方で脱皮しない魚には作用しません。ただし、エビは死滅しますし、古代魚など薬物に弱い魚がいる場合も使えないため、十分に注意して利用しましょう。

ミズメイガ

名前のとおり蛾の幼虫で、水の中で暮らしています。水草の葉がバラバラになって浮いている、アマゾンフロッグビットがボロボロになる……といった症状が見られたら、このミズメイガの仕業である可能性があります。フタをしていない水槽で発生することがあり、水草をよく見ると葉をくっつけた巣をつくっていることがあるため、見つけ次第ピンセットで駆除します。

-

アクアリウムのメンテナンス

-

こんなときはどうする?

トラブルシューティング

- ペットカテゴリ

- 熱帯魚・アクアリウム用品

- 水槽

- 水槽用フィルター

- 水槽用照明

- 水槽用保温・保冷器具

- 水槽用エアレーション用品

- 熱帯魚・アクアリウム用エサ

- 水草

- その他の熱帯魚・アクアリウム用品

- 価格.comホーム

- ペット

- アクアリウムをはじめよう!価格.com

© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止