複数の種類を一緒に飼育するには?

いろいろな種類の魚を混ぜて1つの水槽で飼育することを混泳(こんえい)といい、その組み合わせは無限に存在します。注意点をしっかり把握して、自分だけの混泳を楽しみましょう。

混泳で自分だけの自然をつくる

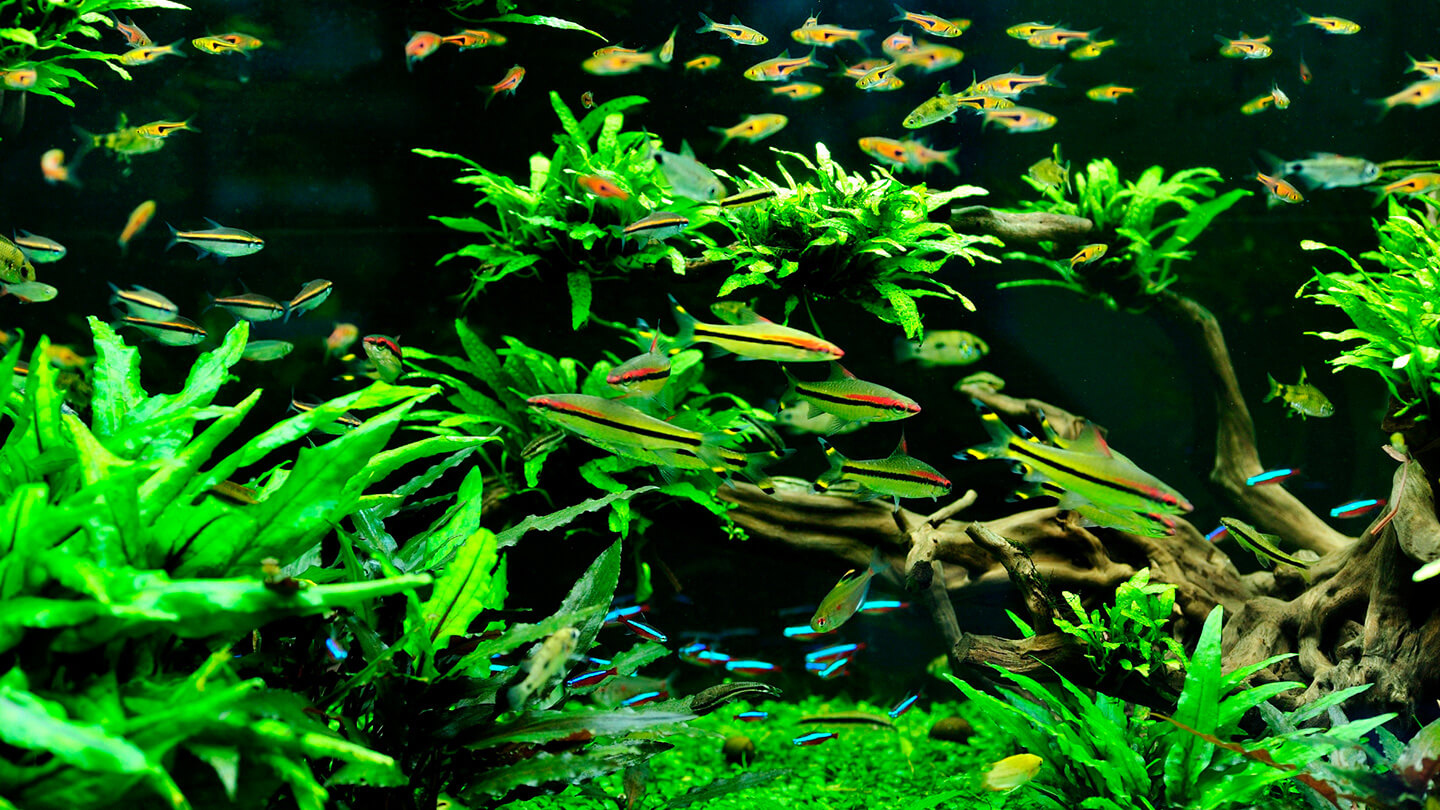

観賞魚がほかのペットと大きく異なるのは、複数の種類を組み合わせて同時に飼うことができる、という点ではないでしょうか。もちろん、好きな魚を1種類だけ大事に飼って、その種を極めるというのも素晴らしいことですが、何種類もの魚たちをレイアウトと合わせて、自然の一部のような景観を再現するのはこのうえない面白さです。

同じ地域に生息する魚を集めて、さらに水草も同じ産地のものをそろえた現地風レイアウトは、より自然感の強い水槽となりますが、生息地が異なるもの同士で混泳可能な魚もたくさんいるので、本来ならありえない、自分だけの組み合わせを作り上げることもできます。しかし、混泳を楽しむには、いくつかの注意点があります。

同じ水質を好む魚を選ぶ

いちばん基本的なことですが、一緒にする魚は、好みの水温や水質が共通していなければいけません。図鑑などを見れば、たいていそれぞれに適した水温や水質が記されています。たくさんの種類が掲載されているものでは、おおまかに「弱酸性・中性・弱アルカリ性」で区別されていますが、そこで何種類かの魚をチョイスして、さらにグループごとにまとめた図鑑やインターネットなどで種類を絞って調べてみれば、より詳しく「こなれた水を好む・新しめの水を好む・塩分が必要」などといった細かい特徴がわかると思います。

たとえば同じ「弱酸性」を好む魚でも、ブラックウォーターに生息する魚とそれ以外の魚を一緒にするのは、避けたほうが無難です。また、同じ原産地の魚でも、現地採集の個体と、何代も飼育下で世代を重ねた養殖(ブリード)魚では、適合環境とともに性質も異なっている場合が多く、養殖個体の方はたいてい水質に対してもそれほどうるさくなくなっています。この性質を利用して、本来は水質の合わない魚同士を、中間域の水質で一緒に飼う、といったことも可能です。

温和な種類が多いコリドラスの仲間は、下層のタンクメイトとしてうってつけです。

ある程度数を揃えて導入すると、まとまって泳ぐ愛らしい姿が楽しめます。

遊泳層を分散させる

せっかく何種類もの魚を一緒に入れても、みんなが同じ場所を泳いでいては、面白みに欠けてしまいます。上層・中層・水底近くのどこを見ても魚がいるような状態になることが理想です。水槽サイズがあまり大きくない場合は、中〜上層・下層の2分割で考えるとよいでしょう。サイズに余裕があれば、前述の三層だけでなく、水草の茂みに見え隠れする魚、レイアウトの特定部分に昼間はじっとしている魚にいてもらう、など、生態を生かした混泳を楽しむことができるでしょう。

サイズや性質に合わせて匹数を変える

複数の魚を選ぶときにやりがちなのが、どの魚も同じ数ずつ買ってしまうことです。お店で「5匹○○円」というように、5匹や10匹単位で割引きとなることが多いので、購入するときもついつい5匹ずつ、などというパターンがよくあるのではないでしょうか。この場合、ほとんどの魚が全体に散らばってしまい、まとまりのない水槽になってしまいます。小型カラシンなどの群れで泳ぐ魚をメインにする場合は、できるだけ数を多く入れることで群れとしても存在感が出るようになります。そこに、脇役として上層部を泳ぐ魚を5匹程度、水底にコリドラスやローチ類を、これも数が多いと群れでの行動が楽しめます。

さらに、ひとまわりほど大きなサイズでおとなしい魚数匹や、縄張りを主張する小型シクリッドを1ペア入れるなどすると、群れのまとまりがよくなります。水槽サイズに合わせて、余裕を残しながらいろいろな混泳を楽しんでみてください。

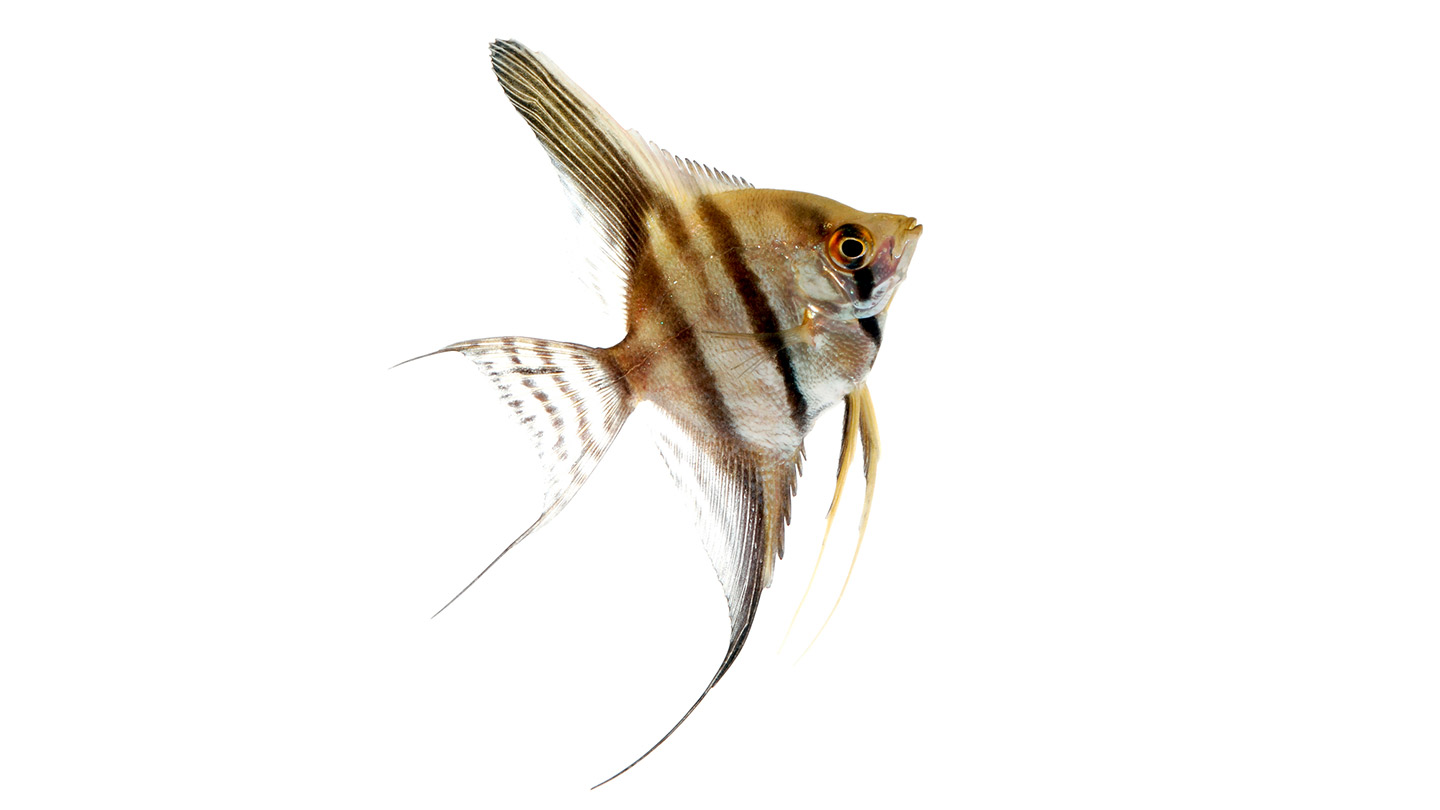

ヒレの長い優雅なエンゼルフィッシュ(写真上)、黒バンド模様を持つスマトラ(写真下)はともに人気の熱帯魚ですが、両者を一緒に泳がせるのは注意が必要です。スマトラはやや気が荒い性質を持ち、長いヒレを持つエンゼルフィッシュやグッピー、ベタなどをボロボロにすることがあります。一方、エンゼルフィッシュは肉食魚の一面を持ち、小さなテトラやエビ類など、口に入るサイズの個体は食べられてしまうことがあります。

混泳不可の関係に注意

お店で普通に売られている魚の中にも、よく調べてみないとわからない、扱いの難しいものがいます。昔からよく知られているのは、エンゼルフィッシュとスマトラの関係で、スマトラなどの小型バルブの仲間はエンゼルフィッシュのような細長いヒレに興味を示し、つつき回すことがあります。反対に、エンゼルは小さなサイズのテトラ類などは普通に食べてしまいます。また、ベタのオス同士は激しく闘争することで有名ですが、単独なら他の種類の魚とは同居可能です。ただし、発情して泡巣を作るとそこを縄張りとして、近づく魚を攻撃するようになります。シクリッドの多くも産卵期には排他的となるので、水槽があまり大きくない場合は別の水槽に移す必要があります。

このほかにも、おとなしそうに見えて、実はほかの魚のヒレやウロコをかじって食べる習性があるなど、飼ってみて初めてわかる場合もあるので、特に紹介されて日が浅い種類の場合は、水槽に入れてしばらくは観察を欠かさないようにしてください。

比較的大型の魚を混泳させる場合は、種としての性質だけでなく、個体同士の相性も重要になります。小さい個体を先に入れて優先性をもたせるなど、魚を導入する順番や時期なども影響するので、うまくいかないことを考慮して、最悪の場合は予備水槽も用意しておき、別々に飼えるようにしておきましょう。肉食性の魚は、餌を同時にくわえてお互いに離さず、そのまま一方を傷つけてしまうこともあるので、餌を一か所に一斉に投入するのは避けたほうが無難です。

-

アクアリウムのメンテナンス

-

こんなときはどうする?

トラブルシューティング

- ペットカテゴリ

- 熱帯魚・アクアリウム用品

- 水槽

- 水槽用フィルター

- 水槽用照明

- 水槽用保温・保冷器具

- 水槽用エアレーション用品

- 熱帯魚・アクアリウム用エサ

- 水草

- その他の熱帯魚・アクアリウム用品

- 価格.comホーム

- ペット

- アクアリウムをはじめよう!価格.com

© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止